XP終了の脅迫やら「マイルドヤンキー」というレッテル貼りに対する雑感やら ― 2014/03/22 11:48

ついにパソコンを起動するとこんな警告(というか脅迫?)が出るようになった。

XP問題については、今度の本『デジタル・ワビサビのすすめ 「大人の文化」を取り戻せ』(講談社現代新書 4月18日発売)でも章を1つ割いて書いている。

第三章 XPでも大丈夫!?

今日は別の話題をひとつ。

アメリカ/米国不動産投資日記 ノルマは1日、5オファー(買い付け申し込み)というブログに書かれた「マイルドヤンキー賞賛とその先にあるもの、、、」という文章がネット上で話題になっていた。

「マイルドヤンキー」とはなんぞや?

どうも、

『ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体』

(原田 曜平・著 幻冬舎新書)

『ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体』

(原田 曜平・著 幻冬舎新書) あたりがネタ元らしい。

あたりがネタ元らしい。

ブログ主のまとめが簡潔なのでそっくりそのまま引用させてもらえば、

これはものすごく興味深いというか、「ああ~、分かる分かる!」と頷ける分析ではある。

ただ、こういう分析している上から目線の人たちに対して、「マイルドヤンキー」なんぞと命名された人たちはますます見えないバリアを作るだろう。

彼らは「外の人たち」に対してバリアを作るだけで、特に攻撃はしてこない。いじわるをするわけでもない。でも、ニコニコしながら、受け入れてもくれない……。

そうした空気──受け入れてもらえないことへのもどかしさや疎外感は、地方都市や田舎に移住して暮らし始めるとすごくよく分かる。

「一緒にやろうよ」「まぜてよ」って近づいていっても、彼らのやり方以外のことを提示した時点で軽く拒絶反応が来て、無言でスルーされてしまうといった空気。

もちろんこちらにも問題がある(異分子、近づきたくない空気みたいなものを発している?)ことは分かっているのだけれど、それ以上に「あんたは別のグループの人だから」と最初に決めつけられてしまったようなアウェイ感がすごくある。

かといって、僕にとっては、ネットを使ってちょいちょいとキーボード叩いて大金を動かして儲ける技術を習得し、上から目線でマイルドヤンキーだの、低学歴低収入若年保守層とか分析している人たちは、「どーせ俺たちは馬鹿で貧乏だよ」という意識で固まっている人たちよりはるかに遠い存在、友達にはなれないグループという気持ちがある。

マイルドヤンキーなんてレッテルを貼られながらも、「地元」を愛して、そこで自分たちなりに活動している人たちがいるからこそ社会ってものは成り立っている。

その活動の中身や、やり方や、クオリティが問題なのは重々分かっているけれど、じゃあ、高学歴で世の中の仕組みを理解して、コンピュータに向かって株だの先物だの為替レート差益だの資産運用海外不動産投資だのをやって金を儲けているだけの人たちは「文化」の向上には寄与しているの? と言いたくなるのだ。

金が右から左に動くだけ、あるいはそれに伴って世の中の格差が広がり、土地が収奪され環境が汚されるだけ。そこに音楽だのアートだの哲学だのが生まれるわけじゃない。まあ、彼ら(上の図の「エリート」)は金は持っているから、文化的生産物を贅沢に「消費」することはできるだろうが……。

そんな「非文化的」(と敢えて言わせてもらう)人たちよりは、不器用ながらも地方の文化を担っていくのだという気概を持った人たちのほうがはるかに「文化人」ではないか。

僕自身は「マイルドヤンキー」より低収入で、死ぬまで生活不安を抱えて生きていかなければならないわけだが、楽しくクオリティの高い文化を築こうよ、という気持ちは誰よりも持っていると自負している。目下、なんとか新しい「地元」(日光)でそれを実践できないかなと、不得手なこと(人間関係の構築とか)も頑張ってやっているつもりなのだが、結果的には、(今のところ)どっちの側からも冷ややかに見られている感じではあるなあ。

まあ、これは自分に問題がある……はいはい。

アマゾンの書評に僕の気持ちをうまく代弁してくれている人がいたので紹介しておきたい。

で、このブログに引用されていたことで読みに行ったところ、もっとインパクトのあるブログに遭遇。

「私のいる世界 ひきこもり女子いろいろえっち」

……切ないねえ。

パイプを正しくつなぐジョイントは、誰もが持っているはずだ。

自分はどんなジョイントを持っているのか、そのジョイントで何ができるのか。……僕もずっと考えてきたし、これからも死ぬまで考え続けることになるんだろうな。

それにしても、ブログというものが登場してからは、読み応えのある文章を書く人がいっぱい出てきた。

この「ひきこもり女子いろいろえっち」というブログ主は自分のことを「20代ひきこもり系非正規女子のつまんないぼやき。とてもダメな人が書いてます。つまんないことしか書いてません」などと紹介しているが、なんのなんの。ダメなどころか、日経新聞にしょーもない提灯記事書いているような「識者」とかなんとかアナライザーとかいう人たちより、ずっと読み応えのある文章を書いているし、何よりも「魂」を失っていない。

(もっとも、この人が実際には中年男性のなりすましだったりすることもありえるところがネットの闇なのだけれどね。そんなことはない、と願いましょう)

彼女(多分)が強い影響を受けたというブログ「24時間残念営業」を書いていた某コンビニ店店長(らしい)なども、大変な文才の持ち主だ。

例えば⇒これ

こういうブログが閉鎖に追い込まれたというのは、本当に残念なことだ。

てなことをやっているうちに今日も終わってしまった。おかげでフェイスブックのシステムから警告されるという始末↓

でも、本↓の再校戻し締切前にこういうのを見つけられてよかった。おかげでぎりぎり、もう一か所書き直しができたので、今日はよしとしよう。

デジタル・ワビサビのすすめ 大人の文化を取り戻せ

(講談社現代新書) 4月18日発売 760円+税

●アマゾンで予約受付中 ⇒こちら

●詳細案内は⇒こちら

XP問題については、今度の本『デジタル・ワビサビのすすめ 「大人の文化」を取り戻せ』(講談社現代新書 4月18日発売)でも章を1つ割いて書いている。

第三章 XPでも大丈夫!?

- コンピュータOSという「共通言語」による世界支配

- なぜXPを捨てなければいけないの?

- XPは本当に使えなくなるのか?

- 終了するのはOSのサポートである

- 新しいOSのほうが未知の脆弱性は多い?

- XPは「枯れたOS」「安定したOS」?

- それでもXPを使い続けるには

- いっそMacにする

今日は別の話題をひとつ。

アメリカ/米国不動産投資日記 ノルマは1日、5オファー(買い付け申し込み)というブログに書かれた「マイルドヤンキー賞賛とその先にあるもの、、、」という文章がネット上で話題になっていた。

「マイルドヤンキー」とはなんぞや?

どうも、

『ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体』

(原田 曜平・著 幻冬舎新書)

『ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体』

(原田 曜平・著 幻冬舎新書)ブログ主のまとめが簡潔なのでそっくりそのまま引用させてもらえば、

- 生まれ育った地元指向が非常に強い(パラサイト率も高い)

- 郊外や地方都市に在住(車社会)

- 内向的で、上昇指向が低い(非常に保守的)

- 低学歴で低収入

- ITへの関心やスキルが低い

- 遠出を嫌い、生活も遊びも地元で済ませたい

- 近くにあって、なんでも揃うイオンSCは夢の国

- 小中学時代からの友人たちと「永遠に続く日常」を夢見る

- できちゃった結婚比率も高く、子供にキラキラネームをつける傾向

- 喫煙率や飲酒率が高い

これはものすごく興味深いというか、「ああ~、分かる分かる!」と頷ける分析ではある。

ただ、こういう分析している上から目線の人たちに対して、「マイルドヤンキー」なんぞと命名された人たちはますます見えないバリアを作るだろう。

彼らは「外の人たち」に対してバリアを作るだけで、特に攻撃はしてこない。いじわるをするわけでもない。でも、ニコニコしながら、受け入れてもくれない……。

そうした空気──受け入れてもらえないことへのもどかしさや疎外感は、地方都市や田舎に移住して暮らし始めるとすごくよく分かる。

「一緒にやろうよ」「まぜてよ」って近づいていっても、彼らのやり方以外のことを提示した時点で軽く拒絶反応が来て、無言でスルーされてしまうといった空気。

もちろんこちらにも問題がある(異分子、近づきたくない空気みたいなものを発している?)ことは分かっているのだけれど、それ以上に「あんたは別のグループの人だから」と最初に決めつけられてしまったようなアウェイ感がすごくある。

かといって、僕にとっては、ネットを使ってちょいちょいとキーボード叩いて大金を動かして儲ける技術を習得し、上から目線でマイルドヤンキーだの、低学歴低収入若年保守層とか分析している人たちは、「どーせ俺たちは馬鹿で貧乏だよ」という意識で固まっている人たちよりはるかに遠い存在、友達にはなれないグループという気持ちがある。

マイルドヤンキーなんてレッテルを貼られながらも、「地元」を愛して、そこで自分たちなりに活動している人たちがいるからこそ社会ってものは成り立っている。

その活動の中身や、やり方や、クオリティが問題なのは重々分かっているけれど、じゃあ、高学歴で世の中の仕組みを理解して、コンピュータに向かって株だの先物だの為替レート差益だの資産運用海外不動産投資だのをやって金を儲けているだけの人たちは「文化」の向上には寄与しているの? と言いたくなるのだ。

金が右から左に動くだけ、あるいはそれに伴って世の中の格差が広がり、土地が収奪され環境が汚されるだけ。そこに音楽だのアートだの哲学だのが生まれるわけじゃない。まあ、彼ら(上の図の「エリート」)は金は持っているから、文化的生産物を贅沢に「消費」することはできるだろうが……。

そんな「非文化的」(と敢えて言わせてもらう)人たちよりは、不器用ながらも地方の文化を担っていくのだという気概を持った人たちのほうがはるかに「文化人」ではないか。

僕自身は「マイルドヤンキー」より低収入で、死ぬまで生活不安を抱えて生きていかなければならないわけだが、楽しくクオリティの高い文化を築こうよ、という気持ちは誰よりも持っていると自負している。目下、なんとか新しい「地元」(日光)でそれを実践できないかなと、不得手なこと(人間関係の構築とか)も頑張ってやっているつもりなのだが、結果的には、(今のところ)どっちの側からも冷ややかに見られている感じではあるなあ。

まあ、これは自分に問題がある……はいはい。

アマゾンの書評に僕の気持ちをうまく代弁してくれている人がいたので紹介しておきたい。

ビジネスというシビアな目線での対象となるものの分析は必要かもしれないが、そこに「他を尊重する多様性」が無ければ、いつまでも日本からは世界的なヒットは生まれず、ずるずると貧しくなっていくだけだろう。……まさにその通り!

で、このブログに引用されていたことで読みに行ったところ、もっとインパクトのあるブログに遭遇。

「私のいる世界 ひきこもり女子いろいろえっち」

みんな、いろいろ友達とSNSとかはやるし、そのやり方はおしえあうけど、その「友達」の中にだれも「インターネット」を理解してる人がいなければ、その友達はみんな、自分たちはインターネットはしてない、って考え方になる。

「低学歴の世界」って言葉は、すごいうまくいいあらわした言葉だと思った。

でもそこに属してるのは、低学歴の子供たちだけじゃないから。「低学歴の大人」や「子供を低学歴にする大人」が作ってる世界に育った子供たちが低学歴になる。

常識をおしえてもらえなかった子供たちが、その子供たちだけの常識作る。

それで、この「低学歴の世界」を、そうじゃない違う世界と切り離さないで、って思った。

「どこかでパイプ繋げて。それじゃないと、いつまでも、ちゃんとした世界に入れなくて、この世界に取り残される人がたくさんいる気がした」

……切ないねえ。

パイプを正しくつなぐジョイントは、誰もが持っているはずだ。

自分はどんなジョイントを持っているのか、そのジョイントで何ができるのか。……僕もずっと考えてきたし、これからも死ぬまで考え続けることになるんだろうな。

それにしても、ブログというものが登場してからは、読み応えのある文章を書く人がいっぱい出てきた。

この「ひきこもり女子いろいろえっち」というブログ主は自分のことを「20代ひきこもり系非正規女子のつまんないぼやき。とてもダメな人が書いてます。つまんないことしか書いてません」などと紹介しているが、なんのなんの。ダメなどころか、日経新聞にしょーもない提灯記事書いているような「識者」とかなんとかアナライザーとかいう人たちより、ずっと読み応えのある文章を書いているし、何よりも「魂」を失っていない。

(もっとも、この人が実際には中年男性のなりすましだったりすることもありえるところがネットの闇なのだけれどね。そんなことはない、と願いましょう)

彼女(多分)が強い影響を受けたというブログ「24時間残念営業」を書いていた某コンビニ店店長(らしい)なども、大変な文才の持ち主だ。

例えば⇒これ

過去にどんな最善が、あるいは最悪がおこなわれたかを知ること、ひいては世界がこのようなかたちであるのはなぜなのかを、たとえ大雑把にでもいいから知ること。そういうものを教養というのだと思う。……なんていう結びの文、実に名言だなあ。

こういうブログが閉鎖に追い込まれたというのは、本当に残念なことだ。

てなことをやっているうちに今日も終わってしまった。おかげでフェイスブックのシステムから警告されるという始末↓

でも、本↓の再校戻し締切前にこういうのを見つけられてよかった。おかげでぎりぎり、もう一か所書き直しができたので、今日はよしとしよう。

デジタル・ワビサビのすすめ 大人の文化を取り戻せ

(講談社現代新書) 4月18日発売 760円+税

- 人間関係、音楽、写真、アート……デジタルで失った文化を、デジタルを使いつくし、楽しみつくすことで、取り戻す!

- スティーブ・ジョブズの魂、ジャック・ドーシーの哲学 ──共通するのは、日本発の「ワビサビ」の精神だった

- リタイア世代の「地域デビュー」にも大いなるヒントに

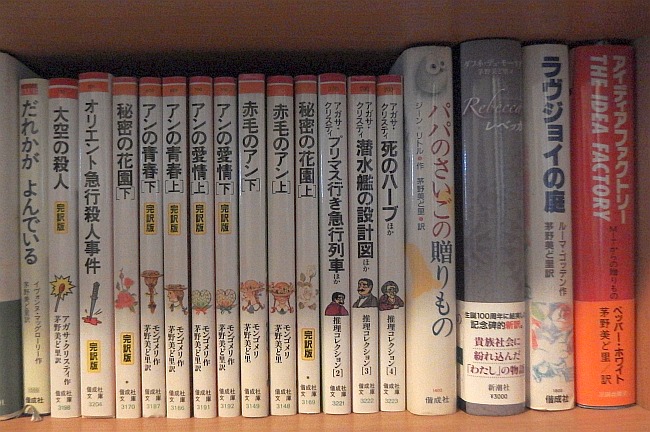

『赤毛のアン』の訳者比較 ― 2014/03/31 01:24

明日から始まるNHKの連続テレビ小説『花子とアン』は、『赤毛のアン』の最初の訳者として知られる村岡花子さんの生涯を描くものだそうだ。

『赤毛のアン』というと、僕にとっては親友である茅野美ど里さんが念願叶って翻訳を手がけた作品、という認識が最初にある。というか、彼女が翻訳したものを送ってくれるまで、『赤毛のアン』に興味を持ったことはなかったし、正直、今もあんまりない。

で、茅野さんが以前、「『アン』シリーズは村岡さんの訳が神聖視されているようなところがあって、なかなか他の人が手を出せる感じではなかった」というようなことを言っていたのを思いだした。

『赤毛のアン』の日本語訳を手がけた人はどのくらいいるのだろうと改めてWikiを見てみたら、

(1952年) 村岡花子訳 - 日本にアンを普及させた訳として知られているが、完訳ではなく所々に省略箇所がある。三笠書房、新潮文庫(1954年)。

(1957年) 中村佐喜子 訳 - 角川文庫。

(1969年) 岸田衿子 訳 - 学習研究社

(1973年) 神山妙子 訳 - アニメ作品の底本となった訳。旺文社文庫、新学社文庫。旺文社文庫版は絶版入手困難。グーテンベルク21のデジタルブック版は入手可(外部リンクを参照)。新学社文庫版は中学生用図書教材であり、一般書店では流通しておらず、最寄りの新学社教材取扱店が注文を受けてくれれば個人でも現在入手可。

(1975年) 猪熊葉子 訳 - 講談社文庫(旧版)。

(1987年) 茅野美ど里 訳 - 偕成社。

(1989年) 石川澄子 訳 - 東京図書。

(1989年) きったかゆみえ 訳 - 全訳に近い抄訳。金の星社。

(1990年) 谷詰則子 訳 - 篠崎書林。

(1990年) 谷口由美子 訳 - 少年少女世界名作の森 14。集英社。

(1990年 - 1991年) 掛川恭子 訳 - 完訳シリーズ。ただし、トビラでのブラウニングの詩の引用がない。講談社(2005年4月から文庫化)。

(1992年) 曾野綾子 訳 - 抄訳。河出書房新社・河出文庫、新学社世界文学の玉手箱シリーズ。

(1993年) 松本侑子 訳 - 訳者の研究による注釈が豊富な訳本。文学引用を解説している。集英社。

……と、結構ある。

茅野さんは1987年で村岡花子さんから数えると6人目の訳者らしい。

⇒このブログ に、村岡花子、掛川恭子、松本侑子 3氏の訳の比較が出ていた。

これに茅野さんのを並べてみると、とても興味深い結果になった。

原文:

村岡花子・訳 (1952年三笠書房刊、1954年新潮文庫版)

茅野美ど里・訳 (1987年刊、偕成社)

掛川恭子・訳 (1990年刊、講談社)

松本侑子・訳 (1993年刊、集英社)

……とまあ、こんな感じだ。

茅野訳以外は、引用元のブログで1つの文章の途中までの訳しか出ていないので最後のところは比較できなかったが、訳文の違いを見ていくとすごく興味深い。

このシーンは、アンが最初に登場するシーンで、ひっそりと暮らす初老の兄妹が孤児院から男の子を引き取ったつもりだったが、兄が駅に迎えに行くと、待っていたのは男の子ではなく赤毛の女の子だった……という場面。

だから、読者にどう印象づけるかがすごく重要になってくる。

小説を書くとき、こういう説明を並べただけの文章というのは結構難しい。どう書けば読者の頭にすっとイメージが浮かぶか、登場人物像をうまく印象づけられるか……テクニックの見せ所となる。

なぜか掛川恭子訳だけ sailor hat を「麦藁帽」と訳している。麦藁帽とセーラーハットでは全然違うが、単純なミスだろうか。ミスだとしてもすごく不思議なミスだ。

服の描写が、

着ている黄色みがかった灰色のみにくい服は綿毛交織で、ひどく短くて窮屈そうだった。(村岡訳)

綿と毛の混紡織りの、なんともさえない、つんつるてんの黄ばんだ服を着ている。(茅野訳)

白だか黄色だかわからない綿と毛の混紡の布で作った、とても短くて、とてもきちきちで、とてもみっともない服を着ている。(掛川訳)

黄ばんだ白の服を着ている。綿と毛の混織地で、丈が短く、幅もきちきちで、みっともない代物だ。(松本訳)

……というのも面白い比較になりそうだ。

その後、家まで馬車で送られる道中、アンが迎えに来てくれたマシュー(60歳・独身。妹と同居の小心で風采の上がらない男)に、

「いつか白いドレスがほしいんです。白いドレスを着られたら、最高のしあわせだと思うわ。あたし、きれいな服って大好き。おぼえてるかぎり、一度もきれいなドレスなんて着たことないけど、これから着られるかもしれないって思えば、そのぶんたのしみにできるでしょ? (略)けさ、孤児院をでたとき、このぼろっちい、みにくい、混紡織りの服を着なくちゃならなくて、ほんとうに恥ずかしかった!」(茅野美ど里・訳)

と告げている。

この部分の伏線にもなっているから、着ている衣服のことはちゃんと読者に印象づけなくてはいけない。

服を形容する very ugly の訳として、出版順に見ていくと、

「みにくい」(村岡)⇒「なんともさえない」(茅野)⇒「とてもみっともない」(掛川)⇒「みっともない」(松本)

……となっている。

ugly の訳語としては「醜い」「見苦しい」「醜悪な」「不快な」「いやな」……といったものが辞書に載っているが、日本語にするとき、この場合はどんな形容をすればいいのか……そのへんに訳者のセンスが現れる。

中学生のとき、「小説というのは描写することであり、説明してはいけない」と教えられた。

著者の主観が入った形容詞や説明はなるべく抑えるべきだとすれば、「みっともない」というのはかなり主観的な形容詞のようにも思える。

また、後から訳す人ほど、それまでの訳者の文章を参考にできるわけで、ちゃんと原文にあたって自分の訳を心がけないと、思わぬ誤訳をコピペしてしまう可能性もある。

……そんなことを考えながら訳文を比べていくと、一日どころか何か月でも遊べそうだ。

それにしても、翻訳というのは滅茶苦茶大変な作業だなあ、と、たったこれだけの文の訳を比べてみただけでも思い知らされる。

原文があるほうが大変。小説を書くのはゼロからだから楽なんだな、と思った。

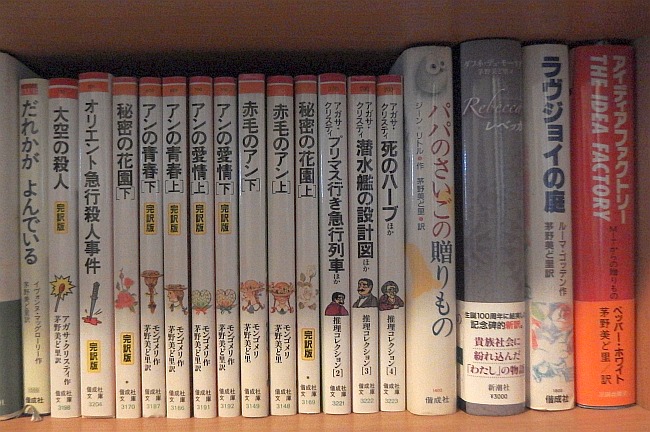

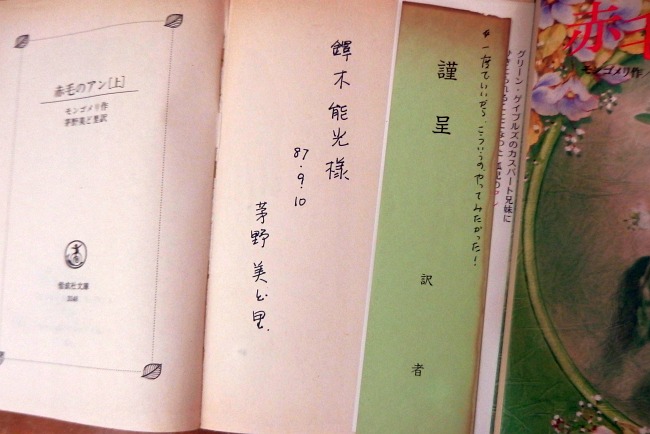

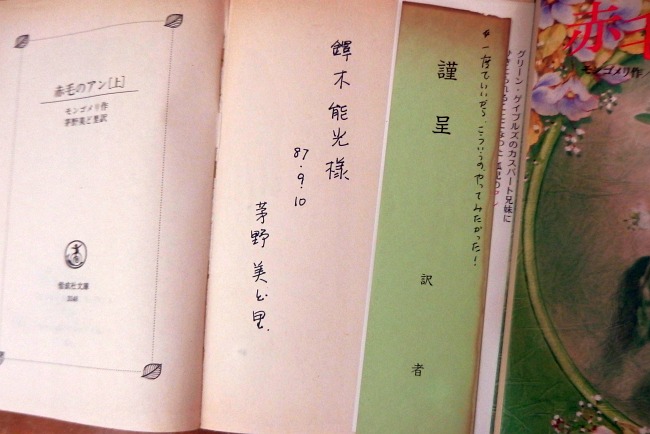

上の写真は我が家の本棚の一角。茅野さんから謹呈された本が並んでいる。

『赤毛のアン』は最初の謹呈本だったと思う。

引っぱり出したら、ページはすでに黄ばんでいた。

「謹呈 訳者」と印刷されたしおりには「☆一度でいいから、こういうの、やってみたかった!」と書き添えてある。

ちなみに「こういうの」とは、翻訳のことではなく、「訳者謹呈」のことだ。

手紙も挟んであった。日付は1987年9月10日となっている。

「ここまで来るのは、本当に長かったけれど、やっと道が開けてきたみたい」と、素直に喜びを綴っている一方で、夫の実家がある地方都市に引っ越した後の生活は、その喜びを分かち合ってくれる人がそばにいないと、孤独についても書いてあった。

この孤独は、僕もずいぶん味わってきたし、今もそのまっただ中なのでとてもよく分かる。

乗り越えるには、井津先生の言葉「大勢にではなく、ひとりに向かって」を噛みしめることかな。

今は「一人に向かって」というよりは「自分の心に向かって」に近い。

自分にとって最高レベルの自己満足ができればいい……という心境。

さて、この日記を書くために『赤毛のアン』の冒頭を読んでみたのだが、ああ、小説ってこうじゃなくちゃね、と改めて思った。

描写の連続で構築する世界。

説明してはいけない。描写する。そこにどれだけのメッセージを込められるかが小説家の腕。

……ということを教えてくれたのは、聖光学院中学、高校の国語教師・臼井先生だった。

偏屈で人気のない先生だったけれど、彼のこの言葉だけはしっかり覚えている。

さらには、小説はエンターテインメントである、というのが僕のモットーでもあり、あからさまに作者の主義主張が述べられているような小説は、小説ではなくてノンフィクションやコラムとして書けばいいと思っている。

かといって「面白いだけの小説」を書きたいとも思わない。メッセージやテーマがない小説はゲームやパズルのようなもので、それはそれで必要だし、良質の娯楽を作る大変さは分かっているけれど、やっぱりテーマがないとね……って思ってしまう。

……ん? なんかこの「小説とは……」という話題で、昔、茅野さんと意見が噛み合わなかったような記憶もうっすらと……。

そうね。面白ければいいのよね、小説は。

つまらないのは論外。

しかしまあ、よい小説を書ける、出せる世の中でないとね。まずは。

追記:

「村岡花子さんの『赤毛のアン』は神聖視されていて……」という話は、もしかしたら茅野美ど里さんではなく、谷口由美子さんと話したときに聴いたような気もしてきた。

谷口さんは茅野さんのさらに先輩(二人とも上智大学英語学科卒)で、上智で非常勤講師をしたときに知り合って、何度か話をする機会があったのだった。

調べたら、谷口さんも『赤毛のアン』を訳している。

比較してみたくて、アマゾンで注文してしまった。

というわけで、上のWikiから引っ張ってきた訳者一覧に谷口さんを加えた。また、彼女の訳書が届いたら、この日記を更新することになるかな。

追記2:

この日記をUPした当初は原文が分からなかった。ありがたいことに、UPした数時間後に、ドイツ在住のFB友達・白鳥さんが原文を送ってくれたので、さっそく追記と書き換えを行った。

//私も昔、村岡花子訳にはまり、中学三年の時に渋谷で原書を手に入れ、その頃の語学力では全く歯が立たなかったにも関わらず、冒頭を暗記しようとしたり、少しでも「アン」の世界に近づこうとした「赤毛のアン」マニアでした。大学生になってからアルバイトでお金を貯め、プリンスエドワード島にまで行ってしまいました。//

……とのことで、『アン マニア』はいっぱいいるのだなあと、改めて思い知らされた次第。

ちなみにその原文ペーパーバックの表紙裏には茂木健一郎氏のサインが入っているとか。茂木氏もアン マニアで、白鳥さんと同じ原書を持っていた縁で、だとか。

雨の日曜日。ごく短時間でこれだけ楽しめ、なんだかすごくお得な気分になった。これで次の連ドラを見る目も少し変わるかな?

こういうの(謹呈)、やってみたかった! と書かれていた。27年前か……

↑美ど里さんが作詞し、僕が作曲した『Two Note Waltz』

『赤毛のアン』というと、僕にとっては親友である茅野美ど里さんが念願叶って翻訳を手がけた作品、という認識が最初にある。というか、彼女が翻訳したものを送ってくれるまで、『赤毛のアン』に興味を持ったことはなかったし、正直、今もあんまりない。

で、茅野さんが以前、「『アン』シリーズは村岡さんの訳が神聖視されているようなところがあって、なかなか他の人が手を出せる感じではなかった」というようなことを言っていたのを思いだした。

『赤毛のアン』の日本語訳を手がけた人はどのくらいいるのだろうと改めてWikiを見てみたら、

(1952年) 村岡花子訳 - 日本にアンを普及させた訳として知られているが、完訳ではなく所々に省略箇所がある。三笠書房、新潮文庫(1954年)。

(1957年) 中村佐喜子 訳 - 角川文庫。

(1969年) 岸田衿子 訳 - 学習研究社

(1973年) 神山妙子 訳 - アニメ作品の底本となった訳。旺文社文庫、新学社文庫。旺文社文庫版は絶版入手困難。グーテンベルク21のデジタルブック版は入手可(外部リンクを参照)。新学社文庫版は中学生用図書教材であり、一般書店では流通しておらず、最寄りの新学社教材取扱店が注文を受けてくれれば個人でも現在入手可。

(1975年) 猪熊葉子 訳 - 講談社文庫(旧版)。

(1987年) 茅野美ど里 訳 - 偕成社。

(1989年) 石川澄子 訳 - 東京図書。

(1989年) きったかゆみえ 訳 - 全訳に近い抄訳。金の星社。

(1990年) 谷詰則子 訳 - 篠崎書林。

(1990年) 谷口由美子 訳 - 少年少女世界名作の森 14。集英社。

(1990年 - 1991年) 掛川恭子 訳 - 完訳シリーズ。ただし、トビラでのブラウニングの詩の引用がない。講談社(2005年4月から文庫化)。

(1992年) 曾野綾子 訳 - 抄訳。河出書房新社・河出文庫、新学社世界文学の玉手箱シリーズ。

(1993年) 松本侑子 訳 - 訳者の研究による注釈が豊富な訳本。文学引用を解説している。集英社。

……と、結構ある。

茅野さんは1987年で村岡花子さんから数えると6人目の訳者らしい。

⇒このブログ に、村岡花子、掛川恭子、松本侑子 3氏の訳の比較が出ていた。

これに茅野さんのを並べてみると、とても興味深い結果になった。

原文:

A child of about eleven, garbed in a very short, very tight, very ugly dress of yellowish gray wincey. She wore a faded brown sailor hat and beneath the hat, extending down her back were two braids of very thick, decidedly red hair. Her face was small, white and thin, also much freckled; her mouth was large and so were her eyes, that looked green in some lights and moods and gray in others.

So far, the ordinary observer; an extraordinary observer might have seen that the chin was very pointed and pronounced; that the big eyes were full of spirit and vivacity; that the mouth was sweetlipped and expressive; that the forehead was broad and full; in short, our discerning extraordinary obeserver might have concluded that no commonplace soul inhabited the body of this stray woman-child of whom shy Matthew Cuthbert was so ludicrously afraid.

村岡花子・訳 (1952年三笠書房刊、1954年新潮文庫版)

年は十一歳くらい。着ている黄色みがかった灰色のみにくい服は綿毛交織で、ひどく短くて窮屈そうだった。色あせた茶色の水兵帽の下からきわだって濃い赤っ毛が、二本の編み下げになって背中にたれていた。小さな顔は白く、やせているうえに、そばかすだらけだった。口は大きく、同じように大きな目は、そのときの気分と光線のぐあいによって、気取り色に見えたり、灰色に見えたりした。

ここまでが普通の人の観察であるが、特別目の鋭い人なら、この子のあごがたいへんとがって、つきでており、大きな目には生き生きした活力があふれ、口元はやさしく鋭敏なこと、額は豊かに広いこと……

茅野美ど里・訳 (1987年刊、偕成社)

十一歳ぐらいの女の子で、綿と毛の混紡織りの、なんともさえない、つんつるてんの黄ばんだ服を着ている。頭には色あせた茶色い水兵帽をかぶっており、帽子の下から、まっかもまっか、すごい赤毛の太い三つ編みが二本、背中にたれていた。顔は小さくて青白く、やせていて、そばかすだらけだった。目も口も大きく、目は角度と気分によって緑色にも灰色にも見えた。

ここまでが、ごくふつうの人の観察である。もうすこし観察眼のするどい人なら、この少女のあごがとがって、きわだっていること、大きな目には元気と活力がみなぎっていること、くちびるが愛らしく情感にあふれていること、ひたいが広くて豊かなことに気がついたはずである。つまり、洞察力にすぐれた人が見れば、マシュー=カスバートがばかみたいにおそれている、このさすらいの少女のからだには、人なみはずれた魂がやどっていることがわかったはずなのである。

掛川恭子・訳 (1990年刊、講談社)

年は十一歳ぐらい。白だか黄色だかわからない綿と毛の混紡の布で作った、とても短くて、とてもきちきちで、とてもみっともない服を着ている。色のあせた茶色い麦藁帽をかぶり、帽子の下から、見まちがいもないほど真っ赤な太いおさげが二本、背中までぶら下がっている。小さな顔は青白くて、やせていて、そばかすだらけだ。口は大きく、同じように大きな目は、光の具合やそのときの気分で、緑色に見えたり、灰色に見えたりする。

そこまでわかるのは、普通の観察力のある人だ。もっと観察力の鋭い人には、それ以上のことがわかるだろう。あごがとてもとがっていて、頑とした意志を感じさせる。大きな目は気迫にあふれて、いきいきと輝いている。口もとはやさしくて、表情豊かだ。額はゆったりと広い。

松本侑子・訳 (1993年刊、集英社)

年の頃は、十一歳くらい。黄ばんだ白の服を着ている。綿と毛の混織地で、丈が短く、幅もきちきちで、みっともない代物だ。色あせた茶色のセーラー帽をかぶり際立って赤い髪を、二本の太い三編にして背中に下げている。小さな顔は青白くて、肉が薄く、雀斑が散っている。口は大きいが、目も大きく、その瞳は、光線や気分によって緑色にも灰色にも見えるようだ。

普通の人が見ればこの程度だが、洞察力のある人なら、こんなこともわかるだろう。あごは尖っていて凛々しいこと。大きな瞳は生き生きと生気に満ち、唇は愛らしいが、口元は表情に富み、そして額が広く豊かなこと。

……とまあ、こんな感じだ。

茅野訳以外は、引用元のブログで1つの文章の途中までの訳しか出ていないので最後のところは比較できなかったが、訳文の違いを見ていくとすごく興味深い。

このシーンは、アンが最初に登場するシーンで、ひっそりと暮らす初老の兄妹が孤児院から男の子を引き取ったつもりだったが、兄が駅に迎えに行くと、待っていたのは男の子ではなく赤毛の女の子だった……という場面。

だから、読者にどう印象づけるかがすごく重要になってくる。

小説を書くとき、こういう説明を並べただけの文章というのは結構難しい。どう書けば読者の頭にすっとイメージが浮かぶか、登場人物像をうまく印象づけられるか……テクニックの見せ所となる。

なぜか掛川恭子訳だけ sailor hat を「麦藁帽」と訳している。麦藁帽とセーラーハットでは全然違うが、単純なミスだろうか。ミスだとしてもすごく不思議なミスだ。

服の描写が、

着ている黄色みがかった灰色のみにくい服は綿毛交織で、ひどく短くて窮屈そうだった。(村岡訳)

綿と毛の混紡織りの、なんともさえない、つんつるてんの黄ばんだ服を着ている。(茅野訳)

白だか黄色だかわからない綿と毛の混紡の布で作った、とても短くて、とてもきちきちで、とてもみっともない服を着ている。(掛川訳)

黄ばんだ白の服を着ている。綿と毛の混織地で、丈が短く、幅もきちきちで、みっともない代物だ。(松本訳)

……というのも面白い比較になりそうだ。

その後、家まで馬車で送られる道中、アンが迎えに来てくれたマシュー(60歳・独身。妹と同居の小心で風采の上がらない男)に、

「いつか白いドレスがほしいんです。白いドレスを着られたら、最高のしあわせだと思うわ。あたし、きれいな服って大好き。おぼえてるかぎり、一度もきれいなドレスなんて着たことないけど、これから着られるかもしれないって思えば、そのぶんたのしみにできるでしょ? (略)けさ、孤児院をでたとき、このぼろっちい、みにくい、混紡織りの服を着なくちゃならなくて、ほんとうに恥ずかしかった!」(茅野美ど里・訳)

と告げている。

この部分の伏線にもなっているから、着ている衣服のことはちゃんと読者に印象づけなくてはいけない。

服を形容する very ugly の訳として、出版順に見ていくと、

「みにくい」(村岡)⇒「なんともさえない」(茅野)⇒「とてもみっともない」(掛川)⇒「みっともない」(松本)

……となっている。

ugly の訳語としては「醜い」「見苦しい」「醜悪な」「不快な」「いやな」……といったものが辞書に載っているが、日本語にするとき、この場合はどんな形容をすればいいのか……そのへんに訳者のセンスが現れる。

中学生のとき、「小説というのは描写することであり、説明してはいけない」と教えられた。

著者の主観が入った形容詞や説明はなるべく抑えるべきだとすれば、「みっともない」というのはかなり主観的な形容詞のようにも思える。

また、後から訳す人ほど、それまでの訳者の文章を参考にできるわけで、ちゃんと原文にあたって自分の訳を心がけないと、思わぬ誤訳をコピペしてしまう可能性もある。

……そんなことを考えながら訳文を比べていくと、一日どころか何か月でも遊べそうだ。

それにしても、翻訳というのは滅茶苦茶大変な作業だなあ、と、たったこれだけの文の訳を比べてみただけでも思い知らされる。

原文があるほうが大変。小説を書くのはゼロからだから楽なんだな、と思った。

上の写真は我が家の本棚の一角。茅野さんから謹呈された本が並んでいる。

『赤毛のアン』は最初の謹呈本だったと思う。

引っぱり出したら、ページはすでに黄ばんでいた。

「謹呈 訳者」と印刷されたしおりには「☆一度でいいから、こういうの、やってみたかった!」と書き添えてある。

ちなみに「こういうの」とは、翻訳のことではなく、「訳者謹呈」のことだ。

手紙も挟んであった。日付は1987年9月10日となっている。

「ここまで来るのは、本当に長かったけれど、やっと道が開けてきたみたい」と、素直に喜びを綴っている一方で、夫の実家がある地方都市に引っ越した後の生活は、その喜びを分かち合ってくれる人がそばにいないと、孤独についても書いてあった。

この孤独は、僕もずいぶん味わってきたし、今もそのまっただ中なのでとてもよく分かる。

乗り越えるには、井津先生の言葉「大勢にではなく、ひとりに向かって」を噛みしめることかな。

今は「一人に向かって」というよりは「自分の心に向かって」に近い。

自分にとって最高レベルの自己満足ができればいい……という心境。

さて、この日記を書くために『赤毛のアン』の冒頭を読んでみたのだが、ああ、小説ってこうじゃなくちゃね、と改めて思った。

描写の連続で構築する世界。

説明してはいけない。描写する。そこにどれだけのメッセージを込められるかが小説家の腕。

……ということを教えてくれたのは、聖光学院中学、高校の国語教師・臼井先生だった。

偏屈で人気のない先生だったけれど、彼のこの言葉だけはしっかり覚えている。

さらには、小説はエンターテインメントである、というのが僕のモットーでもあり、あからさまに作者の主義主張が述べられているような小説は、小説ではなくてノンフィクションやコラムとして書けばいいと思っている。

かといって「面白いだけの小説」を書きたいとも思わない。メッセージやテーマがない小説はゲームやパズルのようなもので、それはそれで必要だし、良質の娯楽を作る大変さは分かっているけれど、やっぱりテーマがないとね……って思ってしまう。

……ん? なんかこの「小説とは……」という話題で、昔、茅野さんと意見が噛み合わなかったような記憶もうっすらと……。

そうね。面白ければいいのよね、小説は。

つまらないのは論外。

しかしまあ、よい小説を書ける、出せる世の中でないとね。まずは。

追記:

「村岡花子さんの『赤毛のアン』は神聖視されていて……」という話は、もしかしたら茅野美ど里さんではなく、谷口由美子さんと話したときに聴いたような気もしてきた。

谷口さんは茅野さんのさらに先輩(二人とも上智大学英語学科卒)で、上智で非常勤講師をしたときに知り合って、何度か話をする機会があったのだった。

調べたら、谷口さんも『赤毛のアン』を訳している。

比較してみたくて、アマゾンで注文してしまった。

というわけで、上のWikiから引っ張ってきた訳者一覧に谷口さんを加えた。また、彼女の訳書が届いたら、この日記を更新することになるかな。

追記2:

この日記をUPした当初は原文が分からなかった。ありがたいことに、UPした数時間後に、ドイツ在住のFB友達・白鳥さんが原文を送ってくれたので、さっそく追記と書き換えを行った。

//私も昔、村岡花子訳にはまり、中学三年の時に渋谷で原書を手に入れ、その頃の語学力では全く歯が立たなかったにも関わらず、冒頭を暗記しようとしたり、少しでも「アン」の世界に近づこうとした「赤毛のアン」マニアでした。大学生になってからアルバイトでお金を貯め、プリンスエドワード島にまで行ってしまいました。//

……とのことで、『アン マニア』はいっぱいいるのだなあと、改めて思い知らされた次第。

ちなみにその原文ペーパーバックの表紙裏には茂木健一郎氏のサインが入っているとか。茂木氏もアン マニアで、白鳥さんと同じ原書を持っていた縁で、だとか。

雨の日曜日。ごく短時間でこれだけ楽しめ、なんだかすごくお得な気分になった。これで次の連ドラを見る目も少し変わるかな?

こういうの(謹呈)、やってみたかった! と書かれていた。27年前か……

↑美ど里さんが作詞し、僕が作曲した『Two Note Waltz』

◆小説、狛犬本、ドキュメンタリー……「タヌパックブックス」は⇒こちらから

◆「タヌパックブックス」は⇒

◆コロナで巣ごもりの今こそ、大人も子供も「森水学園」で楽しもう

『介護施設は「人」で選べ』

親を安心して預けられる施設とは? ご案内ページは⇒こちら

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』

(2012/04/20発売 岩波ジュニア新書)…… 3.11後1年を経て、経験したこと、新たに分かったこと、そして至った結論■今すぐご注文できます

立ち読み版は⇒こちら

「狛犬本」の決定版!