タヌパックブックスの現状 ― 2023/06/03 20:43

出版事業者としてISBNコードを取得したのはいつだったろうと日記を検索したら、2019年のことだった。

あれから4年。タヌパックブックスでISBNコードを振っている本は37冊になる。コードは100冊分取得しているので、あと63冊余裕があるわけだが、もちろん、生きているうちにあと63冊作ることは不可能だろう。

当初から黒字経営は諦めていた。オンデマンド本は1冊単位で発注し、印刷・製本するので、単価が高い。それに取次業者の手数料と送料、さらにはAmazonへの手数料が高い。1冊売上ごとの手数料の他、売れても売れなくても毎月定額の契約料を取られている。ストレスになるだけなので細かい計算はしないことにしているが、黒字になっていないことは間違いない。

サメだかマグロだかは泳ぎ続けていないと死んでしまうとか。それと同じで、爺は創作し続けていないと生きていく気力が失せてしまう。ただ食べて、寝て、楽しいことだけしていればいいという毎日はありえない。もっとも、食べて、寝て、楽しいことをする時間がある生活というだけで、今の日本では相当贅沢なことなので、「それだけじゃ嫌だ」なんて、大っぴらには言えないんだけどね。

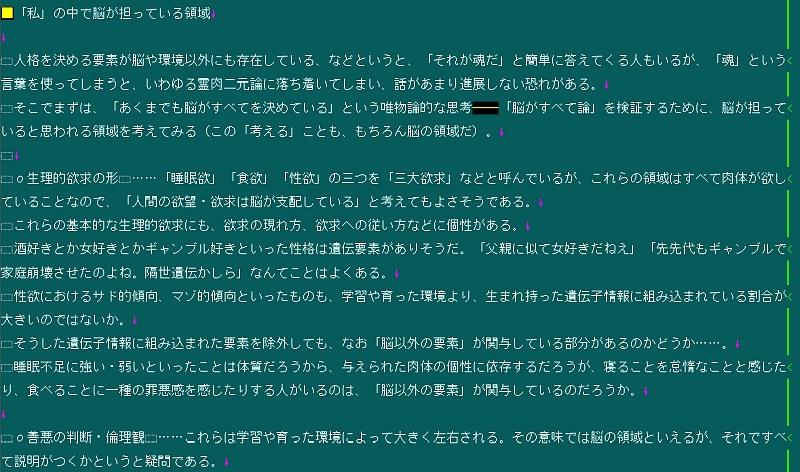

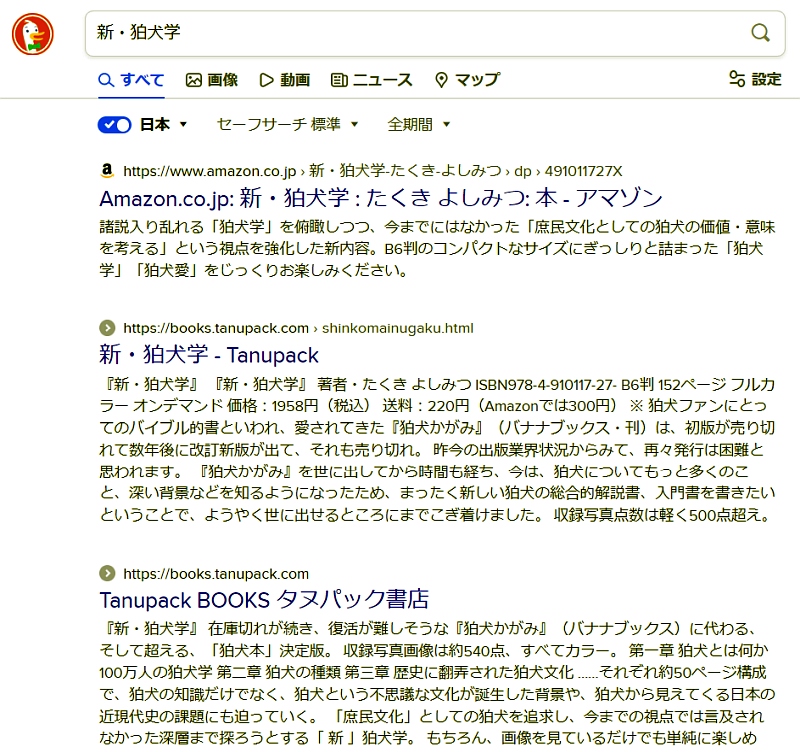

タヌパックブックスの出版物37冊の中で断トツのヒットは『新・狛犬学』で、今も週に1冊は売れ続けている。

これ以外はほとんど売れないのだが、最近ようやく狛犬関連以外の本もポチポチ注文が入るようになった。

正直なところ、狛犬関連以外の本の注文があると嬉しい。本業に近い のはそっちなんだよ、という気持ちがあるから。

今朝、起きたときにふと思った。

ここ何年かは、助手さんとネコ以外とは生の会話をしていないな、と。

お店のレジで「お願いします」「ありがとうございます」と声をかけるだけでは会話とは言えない。宅配便のお兄さんに「ありがとうございます」と言うのも同じ。

それ以外は、散歩の途中でたまに近所の人に会って立ち話をするくらい。

それも世間話みたいなのが多いし、ここ3年は特に「内容のある話」を意識的に避けるようにしているところがある。

先日、散歩の途中で会った近所の老人(80代)が「酸化グラフェン」という言葉を発したので、そこからナノパーティクルだのシェディングだのスパイクタンパクだのという単語が出てくる会話が始まったのだが、今思うと、生の会話の中で相手から「酸化グラフェン」という単語が出てきたのは後にも先にもそのときだけだ。

文字としては一時期毎日のように見ていた単語だし、日記などにも何度か書いているが、助手さんを除けば、生の会話の中で使った(実際に声に出した)ことは一度もなかったと思う。

話す相手がいないからだ。

これって、ものすごく異常なことだよね。

本来なら学校や職場での会話の中に何度でも出てくるべき単語だろう。

今の自分の生活にそうした集団の中にいる時間がまったくないので、世の中全般ではどうなっているのか分からないが、おそらく知識や情報を吸収すべき中高生の間でも、そうした会話はほぼないのではなかろうか。

集団の中にいる時間がゼロである爺の今の生活は、世間一般から見ればかなり特殊なものだろう。

でも、毎日職場に通っているような人でも、仕事の伝達事項や客とのやりとりといった「定型」の会話以外の会話(例えば「酸化グラフェン」とか「アゾフ」とか「WHO」などの単語が出てくる会話)を、家族や友人と生で交わしている時間はほとんどないのではなかろうか。

超過死亡が減った2020年でも、自殺者は増えている。ストレスを溜め込んだまま吐き出せない人が増えたからだろう。

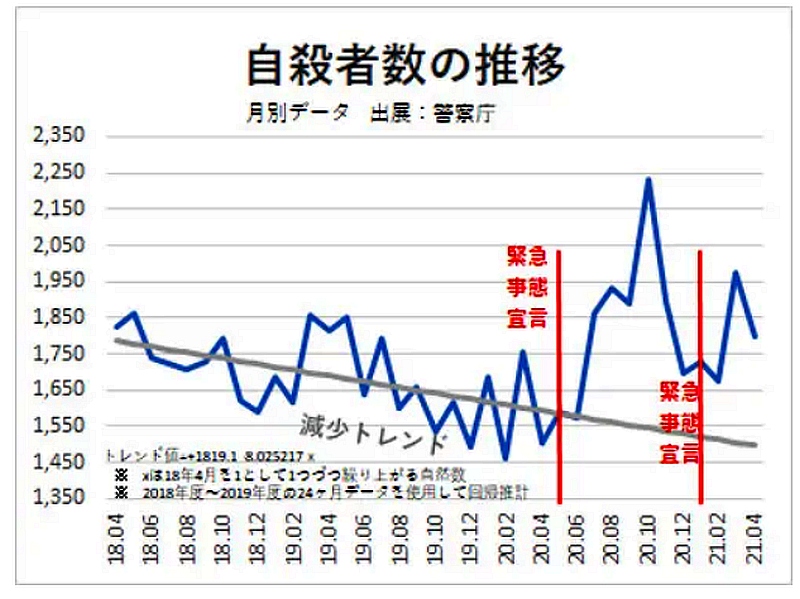

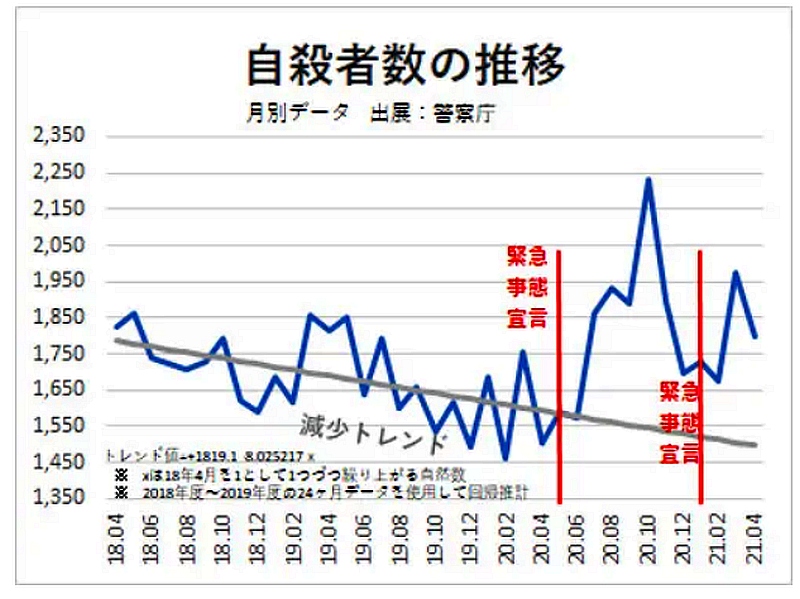

超過死亡は注射のタイミングと連動しているが、自殺者は緊急事態宣言なる準ロックダウン政策のタイミングで急増している。

爺は歳のせいもあるが、今はもう人と生で接したい、会話したいという気持ちがなくなっている。むしろ、接することによる面倒やリスクを避けたいと感じている。

しかし、若いときにこんな世界が訪れていたらどうなっていたかと思うと、心底ゾッとする。

こういう世の中になってしまって、その原因が分かってきていても、未だに「瞞されていた!」「間違っていた」と認める人はほとんどいない。

そこで思うのは、戦前戦中の日本はどんな社会だったのだろうということだ。

欧米を相手に戦争をするなど馬鹿げている、他にやるべきことがあると考える人はそこそこいたのではないか?

そうした人たちはどのように日々を過ごしていたのだろうか。

想像してみようとしても、材料がない。社会の空気や大衆の心理状態を正確に伝える資料がほとんどない。

嘘を並べて人々を煽りまくった新聞記事や、一部の反戦を訴えた人たちの書いたもの、弾圧の記録などはあるが、そうした社会で人々が実際にはどんな気持ちで毎日を過ごしていたのか、なかなか見えてこない。

でも、「見えてこない」というのは今も同じだ。友人、隣人がどんな気持ちで生活しているのか、見えてこないし、見えてしまうことへの恐怖心もある。

そんな世界に向けて創作物を発表するという行為に張り合いがもてないのは当然だ。それでも創作をやめることは自分の命を縮めることだから、最後は自分という観客、自分という読者に向けて何が創り出せるかを考える。

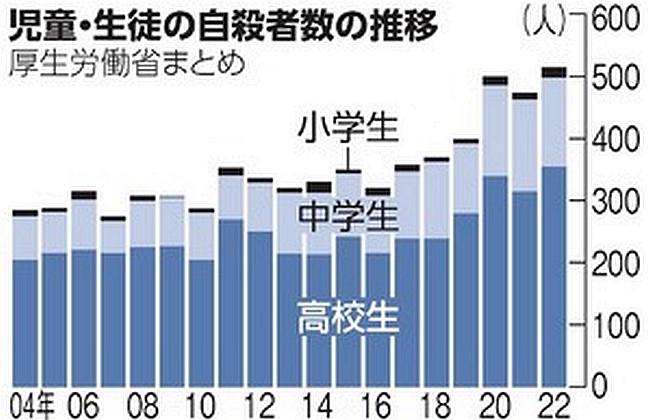

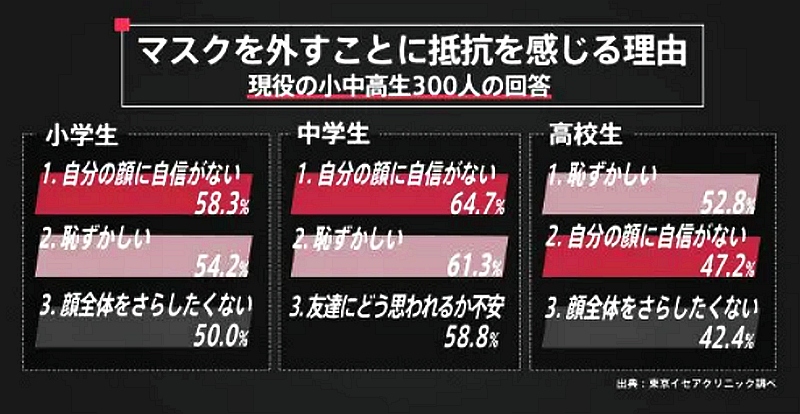

特に自分の意思や努力では身を守れない子供たちは悲劇だ。

子供の世界が大きく変わってしまったことに、大人たちは気づいているのか?

おそらく分かってはいても、自分ができることは何もないと諦め、直視しないようにしている大人が大多数なのだろう。

心の病という面では、これも異常だ。

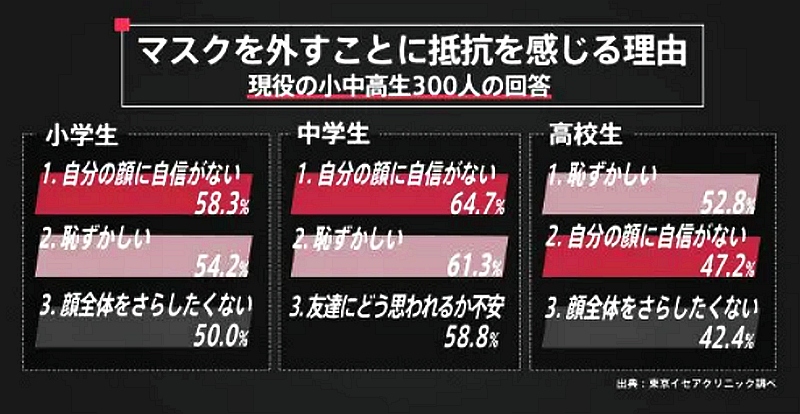

知力・体力・免疫力の低下もひどい。身体(脳ももちろん含めて)をしっかり作っていかなければならない時期に、それを疎外するものを半ば強制的に与えられてしまった。

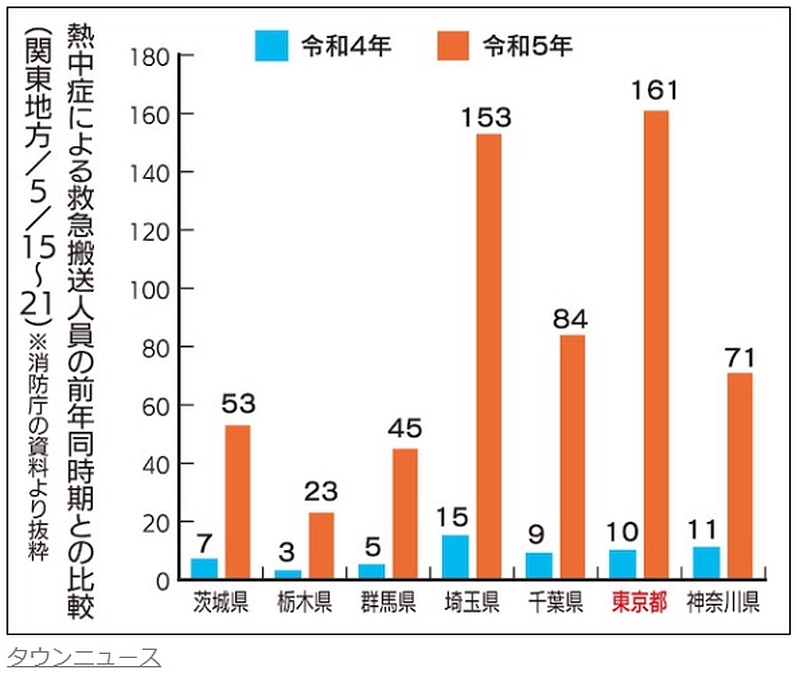

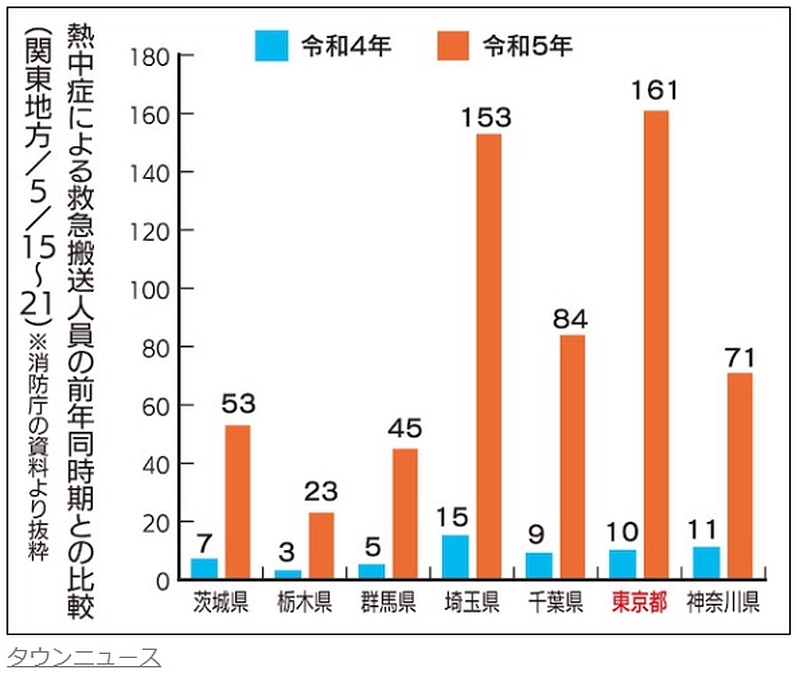

今日も、インフルエンザで学級閉鎖だの、運動会の予行練習中に熱中症で生徒32人が体調不良を訴え、23人が病院に搬送されたなどというニュースがあった。

じわじわ進んでいるなあ。このじわじわぶりが実に巧妙で、現在進行中の戦争に対しての無力感だけが残る。

もちろん求められればできる限りのことをしたいし、するつもりだが、求められることもない。価値観が違う世界の間では有益・有効な交流は生まれない。

お袋が死ぬ数か月前くらいに電話の向こうで言っていた言葉が何度も甦る。

「死ぬ前ってこういう感じなのね」

そのときはまともに相手にしなかったし、「こういう感じ」がどういう感じなのか想像できなかったけれど、今の自分はまさに「そういう感じ」なのだわ。

なんというか、違う世界に隔離されたような感じ。

この隔離された世界がどんどん狭まっていき、最後は自分しかいない世界になったときが死ぬときなのかもしれない。

多分、最後まで手を動かし続けるのは文章を書くことだろう。

今考えている本は2冊ある。

一つは『情報宗教』『情報宗教が世界を滅ぼす』といったタイトルのもので、現在の社会を分析し、人間の本性を見つめ直すようなもの。

これはだいぶ前にストップしたまま。

もう一つは、社会を分析しても虚しいだけだという思いから、自分の死への準備として『神は成長する』というタイトルのもの。

これは完全に自分に向けて書いている。

肉体は消滅し、現世での記憶も消えるが、その肉体(脳)とリンクしていた「神」が存在している。それは普遍・不変・絶対という神ではなく、肉体と共に変化(成長)しうる「何か」である。

……と、そんな想像を文章化しようとしている。

自分の中の「神」を少しでも成長させ、あるいは変化させてから、量子の世界に戻っていきたい。

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

あれから4年。タヌパックブックスでISBNコードを振っている本は37冊になる。コードは100冊分取得しているので、あと63冊余裕があるわけだが、もちろん、生きているうちにあと63冊作ることは不可能だろう。

当初から黒字経営は諦めていた。オンデマンド本は1冊単位で発注し、印刷・製本するので、単価が高い。それに取次業者の手数料と送料、さらにはAmazonへの手数料が高い。1冊売上ごとの手数料の他、売れても売れなくても毎月定額の契約料を取られている。ストレスになるだけなので細かい計算はしないことにしているが、黒字になっていないことは間違いない。

サメだかマグロだかは泳ぎ続けていないと死んでしまうとか。それと同じで、爺は創作し続けていないと生きていく気力が失せてしまう。ただ食べて、寝て、楽しいことだけしていればいいという毎日はありえない。もっとも、食べて、寝て、楽しいことをする時間がある生活というだけで、今の日本では相当贅沢なことなので、「それだけじゃ嫌だ」なんて、大っぴらには言えないんだけどね。

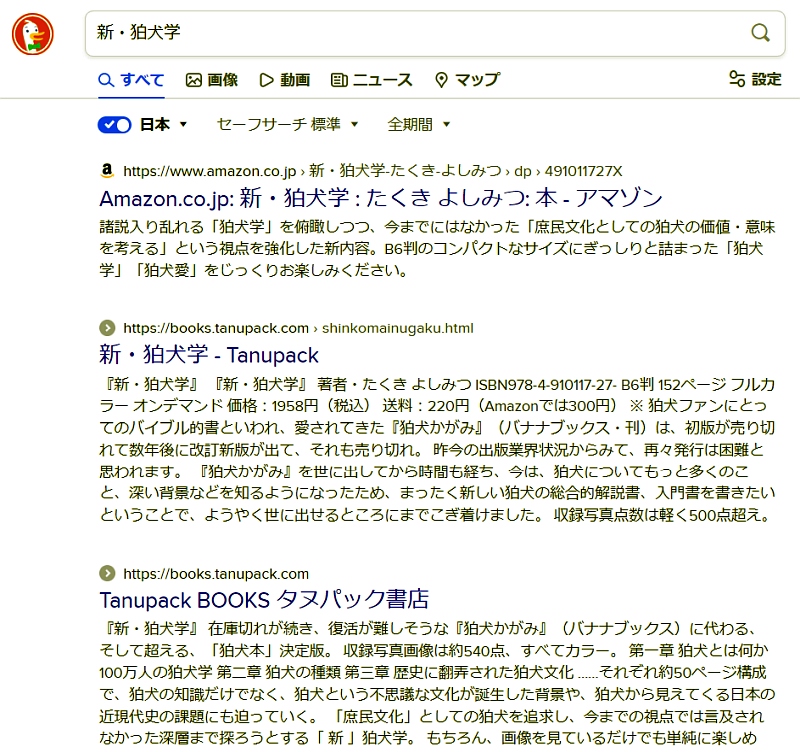

タヌパックブックスの出版物37冊の中で断トツのヒットは『新・狛犬学』で、今も週に1冊は売れ続けている。

↑「新・狛犬学」を検索すると……

↓Amazonのページでのランキング

↓Amazonのページでのランキング

これ以外はほとんど売れないのだが、最近ようやく狛犬関連以外の本もポチポチ注文が入るようになった。

↑現時点での発送待ちリスト

正直なところ、狛犬関連以外の本の注文があると嬉しい。本業に

生の会話がない生活

今朝、起きたときにふと思った。

ここ何年かは、助手さんとネコ以外とは生の会話をしていないな、と。

お店のレジで「お願いします」「ありがとうございます」と声をかけるだけでは会話とは言えない。宅配便のお兄さんに「ありがとうございます」と言うのも同じ。

それ以外は、散歩の途中でたまに近所の人に会って立ち話をするくらい。

それも世間話みたいなのが多いし、ここ3年は特に「内容のある話」を意識的に避けるようにしているところがある。

先日、散歩の途中で会った近所の老人(80代)が「酸化グラフェン」という言葉を発したので、そこからナノパーティクルだのシェディングだのスパイクタンパクだのという単語が出てくる会話が始まったのだが、今思うと、生の会話の中で相手から「酸化グラフェン」という単語が出てきたのは後にも先にもそのときだけだ。

文字としては一時期毎日のように見ていた単語だし、日記などにも何度か書いているが、助手さんを除けば、生の会話の中で使った(実際に声に出した)ことは一度もなかったと思う。

話す相手がいないからだ。

これって、ものすごく異常なことだよね。

本来なら学校や職場での会話の中に何度でも出てくるべき単語だろう。

今の自分の生活にそうした集団の中にいる時間がまったくないので、世の中全般ではどうなっているのか分からないが、おそらく知識や情報を吸収すべき中高生の間でも、そうした会話はほぼないのではなかろうか。

集団の中にいる時間がゼロである爺の今の生活は、世間一般から見ればかなり特殊なものだろう。

でも、毎日職場に通っているような人でも、仕事の伝達事項や客とのやりとりといった「定型」の会話以外の会話(例えば「酸化グラフェン」とか「アゾフ」とか「WHO」などの単語が出てくる会話)を、家族や友人と生で交わしている時間はほとんどないのではなかろうか。

超過死亡と自殺の推移

この3年間を振り返ると、遺伝子製剤注射が始まるまでの2020年には超過死亡は前年より減っていたが、注射が始まってからはどんどん増えている。超過死亡が減った2020年でも、自殺者は増えている。ストレスを溜め込んだまま吐き出せない人が増えたからだろう。

爺は歳のせいもあるが、今はもう人と生で接したい、会話したいという気持ちがなくなっている。むしろ、接することによる面倒やリスクを避けたいと感じている。

しかし、若いときにこんな世界が訪れていたらどうなっていたかと思うと、心底ゾッとする。

こういう世の中になってしまって、その原因が分かってきていても、未だに「瞞されていた!」「間違っていた」と認める人はほとんどいない。

そこで思うのは、戦前戦中の日本はどんな社会だったのだろうということだ。

欧米を相手に戦争をするなど馬鹿げている、他にやるべきことがあると考える人はそこそこいたのではないか?

そうした人たちはどのように日々を過ごしていたのだろうか。

想像してみようとしても、材料がない。社会の空気や大衆の心理状態を正確に伝える資料がほとんどない。

嘘を並べて人々を煽りまくった新聞記事や、一部の反戦を訴えた人たちの書いたもの、弾圧の記録などはあるが、そうした社会で人々が実際にはどんな気持ちで毎日を過ごしていたのか、なかなか見えてこない。

でも、「見えてこない」というのは今も同じだ。友人、隣人がどんな気持ちで生活しているのか、見えてこないし、見えてしまうことへの恐怖心もある。

そんな世界に向けて創作物を発表するという行為に張り合いがもてないのは当然だ。それでも創作をやめることは自分の命を縮めることだから、最後は自分という観客、自分という読者に向けて何が創り出せるかを考える。

「子供の世界」が消されていく

何度も言うようだけれど、この見えにくい戦争における最大の被害者は若年層だ。特に自分の意思や努力では身を守れない子供たちは悲劇だ。

子供の世界が大きく変わってしまったことに、大人たちは気づいているのか?

おそらく分かってはいても、自分ができることは何もないと諦め、直視しないようにしている大人が大多数なのだろう。

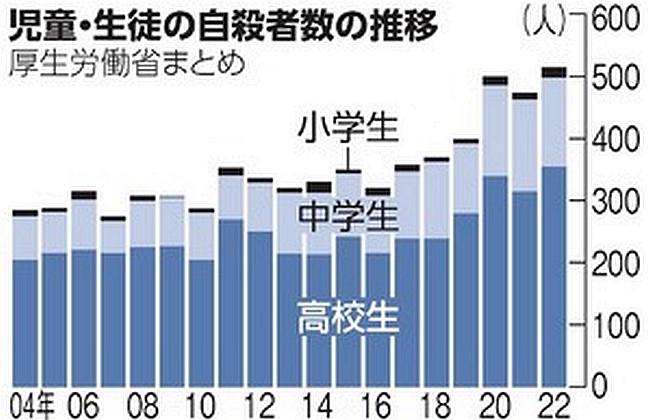

厚生労働省と警察庁は2023年3月14日、2022年中における自殺の状況(確定値)を公表した。小中高生の自殺者数は514人で、1980年に統計を開始してから初めて500人を超え、過去最多となった。

心の病という面では、これも異常だ。

知力・体力・免疫力の低下もひどい。身体(脳ももちろん含めて)をしっかり作っていかなければならない時期に、それを疎外するものを半ば強制的に与えられてしまった。

今日も、インフルエンザで学級閉鎖だの、運動会の予行練習中に熱中症で生徒32人が体調不良を訴え、23人が病院に搬送されたなどというニュースがあった。

じわじわ進んでいるなあ。このじわじわぶりが実に巧妙で、現在進行中の戦争に対しての無力感だけが残る。

3回接種後の医療従事者の死亡率がSARS-COV-2出現前のそれと比較して有意に増加したかどうか、統計学的に検討を試みた。方法として標準化死亡比(Standardized Mortality Rate SMR)とその信頼区間を求めた(詳細な標準化死亡比に関する記載はSupplementary materialに別記とした)。

標準化死亡比(SMR)は、3回目先行接種をした医療従事者の実死亡数(1年間当たり)4,860人/予想死亡数2,882人から1.69となった。すなわち、3回目先行接種後に死亡した医療従事者の人数はSARS-COV-2出現前の一般人口よりも1.69倍多いと考えられた。

この「1.69倍」が有意に高いと言えるのか、信頼区間(95%、99%)を求めた。結果、標準化死亡比の95%信頼区間は1.64-1.73、99%信頼区間は1.62-1.75で、99%の確率をもって3回目ワクチンを先行接種した医療従事者の死亡率はSARS-COV-2出現前の一般人口より高いと考えられた。

(新型コロナワクチン3回接種後の医療従事者の年間死亡率は? 大里 忍 Agora)

すでに2千万回近く視聴されている欧米で話題の動画

— ShortShort News (@ShortShort_News) May 28, 2023

「新型コロナウイルス開発の1965年からの驚愕の歴史」

SARS 1は、ノースカロライナ大学バリック教授が開発した「感染性複製欠陥」=生物兵器

デイビッド・マーティン博士講演

@欧州議会・国際コロナサミット 2023年5月3日 https://t.co/0eBZdrXc6u pic.twitter.com/y1eOwtL34X

何かを伝える、残すという望みもほぼ絶たれて……

若い人たちには、爺の経験や技術の伝達をしたいという思いは強いのだが、こちらから接近しても老害だのなんだのと思われるのがオチだという気持ちがある。もちろん求められればできる限りのことをしたいし、するつもりだが、求められることもない。価値観が違う世界の間では有益・有効な交流は生まれない。

お袋が死ぬ数か月前くらいに電話の向こうで言っていた言葉が何度も甦る。

「死ぬ前ってこういう感じなのね」

そのときはまともに相手にしなかったし、「こういう感じ」がどういう感じなのか想像できなかったけれど、今の自分はまさに「そういう感じ」なのだわ。

なんというか、違う世界に隔離されたような感じ。

この隔離された世界がどんどん狭まっていき、最後は自分しかいない世界になったときが死ぬときなのかもしれない。

多分、最後まで手を動かし続けるのは文章を書くことだろう。

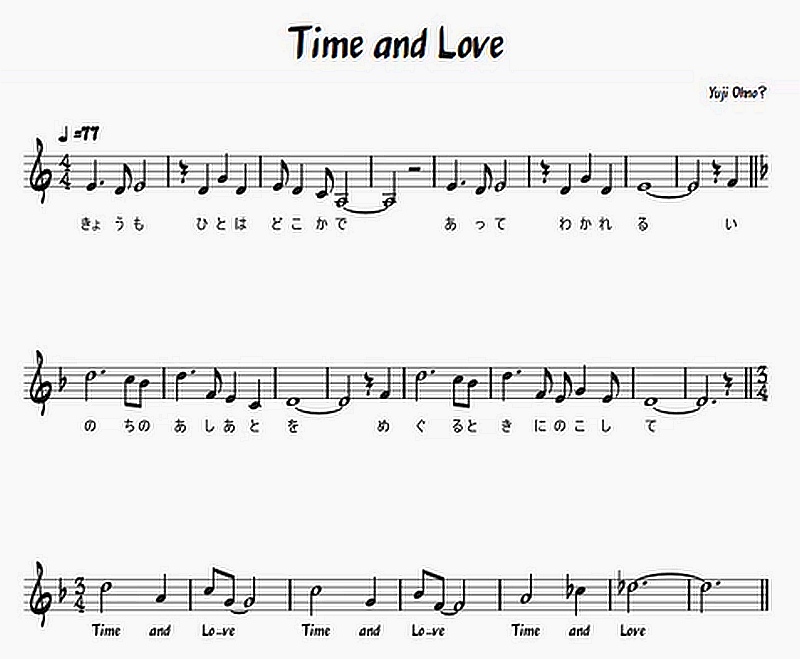

今考えている本は2冊ある。

一つは『情報宗教』『情報宗教が世界を滅ぼす』といったタイトルのもので、現在の社会を分析し、人間の本性を見つめ直すようなもの。

これはだいぶ前にストップしたまま。

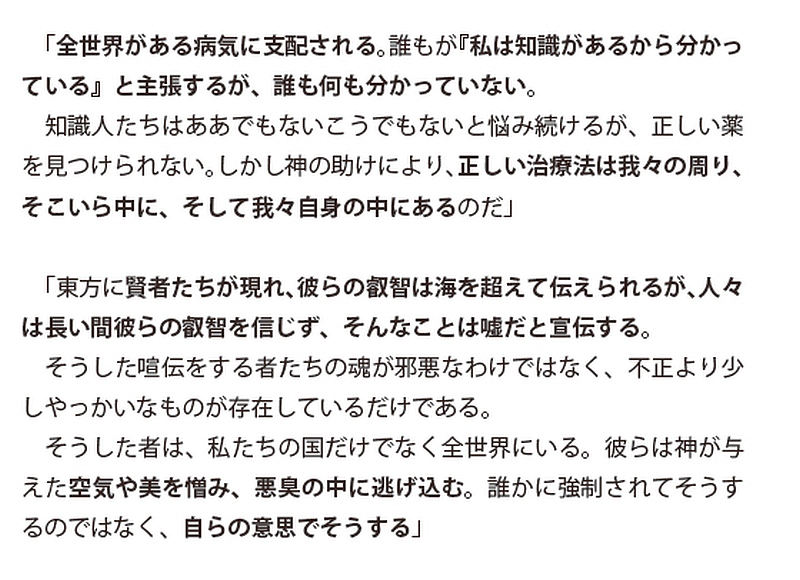

もう一つは、社会を分析しても虚しいだけだという思いから、自分の死への準備として『神は成長する』というタイトルのもの。

これは完全に自分に向けて書いている。

↑『情報宗教』 の一部

↓『神は成長する』 の一部

↓『神は成長する』 の一部

肉体は消滅し、現世での記憶も消えるが、その肉体(脳)とリンクしていた「神」が存在している。それは普遍・不変・絶対という神ではなく、肉体と共に変化(成長)しうる「何か」である。

……と、そんな想像を文章化しようとしている。

自分の中の「神」を少しでも成長させ、あるいは変化させてから、量子の世界に戻っていきたい。

カタカムナから量子論、宗教哲学、情報戦争まで、現代社会の謎と真相を楽しみながら考える、まったく新しいタイプの文章エンターテインメント

『用務員・杜用治さんのノート』  で買えます。

で買えます。

----------------------------------------------------

WEBブラウザを使い分ける ― 2023/04/22 11:31

ブラウザによってこんなに違う

最近、いくつかのWEBブラウザを試している。Chromeを使っていた時期が長かったのだが、グ社のポリシーがどうにも信用ならない。Windowsに最初からついてくるEdgeも余計なお世話機能が多く、情報もMicrosoftにダダ漏れしている感じで使いたくない。

それで、FirefoxベースのFloopというのに変更して、よさそうなのでしばらく使っていた。

Amazonで買い物カゴに進めない

しかし、Floopは表示フォントが(設定で大きく指定していても)サイトによっては小さすぎたり、文字が重なってしまったりすることがある。もっと困るのは、Amazonで買い物したときに、買い物カゴに商品が入らない。どうもアフィリティ付きURLでAmazonに入っていると、悪意のあるリンクだと判断して遮断してしまうようだ。

普通のFirefoxやBraveでやっても同じだった。

ささやかながらタヌパックの収入が拒否されるわけで、これは困る。

↑Firefox系ブラウザやBraveでアフィリエイトリンクからAmazonに入ると、買い物ができない

ChromeやEdgeだとちゃんと買い物カゴに入るし、そのまま決済までいける。

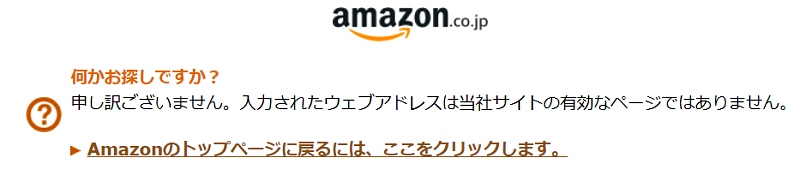

ただし、Braveでは、「設定」⇒「プライバシーとセキュリティ」⇒「Cookieと他のサイトデータ」で「サードパーティのCookieをブロックする」がデフォルトで有効になっているが、その下の「常に Cookie を使用できるサイト」に「https://www.amazon.co.jp/」を追加することでアフィリティリンクから入っても買い物カゴに進めるようになった。

↑ここにhttps://amazon.co.jpを追加すると、ようやくリンクから入っても買い物できるようになった

画像が表示されない

Firefox系ブラウザだと、画像読み込みを拒否して無地になってしまうサイトが出てくる。

The Sun Snores Press を表示させたとき

↑Floop ↓Chrome

↑Floop ↓Chrome

Corobuzzを表示させたとき

↑Floop ↓Chrome

↑Floop ↓Chrome

Brave、Chrome、Edgeではちゃんと表示される。

Facebook動画の埋め込みが表示されない

Facebook動画に関する動作も違う。前回の日記でも、Facebookに投稿した動画を貼り込んでいる部分があるが、FloopやFirefoxにDuckDuckGoを入れていると表示させない。

↑Floop+DuckDuckGo 「Unblock Video」をクリックしても表示されない

↑Firefoxでも同じ。さらに不思議なのは、再読込させると、ページの下のほうに貼り込んであるこれが表示される

↑Chromeでは普通に表示される

↑Braveでは「Unblock Video」をクリックすれば表示される

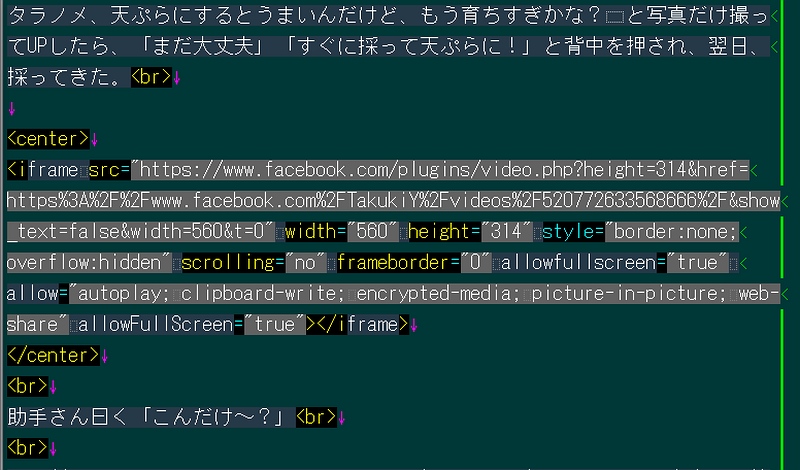

↑ちなみにこの部分のページソースはこうなっている

Firefox系では、DuckDuckGoをOFFにしても、今度は何も表示されなくなる↓。

↑nikko.usでは作動しないように設定すると、

↓今度は何も表示されなくなる

↓今度は何も表示されなくなる

↑この動画、あなたのブラウザでは再生できますか?

ChromeとEdgeは普通に再生できる。

Braveでは「Unblock Video」をクリックすると再生できる。

……といろいろ試してみたが、いちばんよさそうなのはCookieの設定をカスタマイズしたBraveかな。

ただ、Braveはサイトによってはログイン画面での動作がおかしくなることがある。保存してあるIDとパスワードが消えてしまい、表示されたそれをクリックしようとするとパッと消える……とか、そういう動作。マウスではなく、カーソルキーで移動させて確定させるとOKだったり、コツがいる。

……とまあ、どのブラウザも100点満点というわけにはいかない。しかしまあ、結論としては、普段使いはBraveで、Braveでログインがしづらいサイトに関しては他のブラウザを使うか、我慢して面倒な操作を指に覚えさせるか……かな。

★↓下のリンクをクリックしてAmazonに入った後、買い物をしようとしてエラーになる場合は、Firefox系のブラウザがブロックしているから。ChromeやEdgeだと問題ない。Braveは、「設定」でAmazonをサードパーティのCookieを許可する例外に指定することでようやく買い物できるようになる。

(まえがき より)

(p.101 より)

免疫系を正常に保つのに効果があると複数の医師が薦めているビタミンD3。

で2830円。8円/粒 だったものが円安で高騰中(2022/10/18時点では3499円。10円/粒) ⇒こちら

で2830円。8円/粒 だったものが円安で高騰中(2022/10/18時点では3499円。10円/粒) ⇒こちら

↑これも1日おき、2日おきくらいに併用しています。気合いが入りやすくなるような?? プラシーボかもしれませんが……。

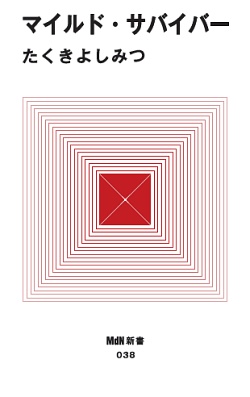

「マイルド・サバイバー」 (たくき よしみつ・著、MdN新書)

以下からもご購入できます(Click)

カタカムナから量子論、宗教哲学、情報戦争まで、現代社会の謎と真相を楽しみながら考える、まったく新しいタイプの文章エンターテインメント

『用務員・杜用治さんのノート』  で買えます。

で買えます。