タヌパックブックスの現状 ― 2023/06/03 20:43

出版事業者としてISBNコードを取得したのはいつだったろうと日記を検索したら、2019年のことだった。

あれから4年。タヌパックブックスでISBNコードを振っている本は37冊になる。コードは100冊分取得しているので、あと63冊余裕があるわけだが、もちろん、生きているうちにあと63冊作ることは不可能だろう。

当初から黒字経営は諦めていた。オンデマンド本は1冊単位で発注し、印刷・製本するので、単価が高い。それに取次業者の手数料と送料、さらにはAmazonへの手数料が高い。1冊売上ごとの手数料の他、売れても売れなくても毎月定額の契約料を取られている。ストレスになるだけなので細かい計算はしないことにしているが、黒字になっていないことは間違いない。

サメだかマグロだかは泳ぎ続けていないと死んでしまうとか。それと同じで、爺は創作し続けていないと生きていく気力が失せてしまう。ただ食べて、寝て、楽しいことだけしていればいいという毎日はありえない。もっとも、食べて、寝て、楽しいことをする時間がある生活というだけで、今の日本では相当贅沢なことなので、「それだけじゃ嫌だ」なんて、大っぴらには言えないんだけどね。

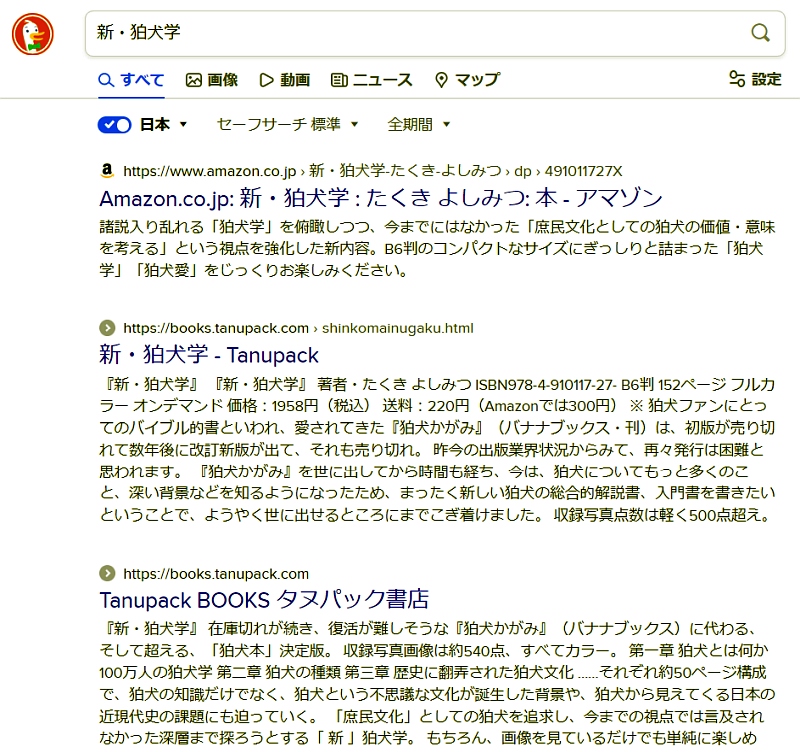

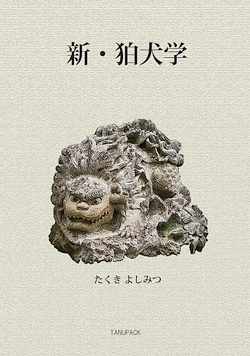

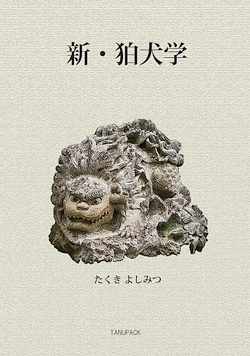

タヌパックブックスの出版物37冊の中で断トツのヒットは『新・狛犬学』で、今も週に1冊は売れ続けている。

これ以外はほとんど売れないのだが、最近ようやく狛犬関連以外の本もポチポチ注文が入るようになった。

正直なところ、狛犬関連以外の本の注文があると嬉しい。本業に近い のはそっちなんだよ、という気持ちがあるから。

今朝、起きたときにふと思った。

ここ何年かは、助手さんとネコ以外とは生の会話をしていないな、と。

お店のレジで「お願いします」「ありがとうございます」と声をかけるだけでは会話とは言えない。宅配便のお兄さんに「ありがとうございます」と言うのも同じ。

それ以外は、散歩の途中でたまに近所の人に会って立ち話をするくらい。

それも世間話みたいなのが多いし、ここ3年は特に「内容のある話」を意識的に避けるようにしているところがある。

先日、散歩の途中で会った近所の老人(80代)が「酸化グラフェン」という言葉を発したので、そこからナノパーティクルだのシェディングだのスパイクタンパクだのという単語が出てくる会話が始まったのだが、今思うと、生の会話の中で相手から「酸化グラフェン」という単語が出てきたのは後にも先にもそのときだけだ。

文字としては一時期毎日のように見ていた単語だし、日記などにも何度か書いているが、助手さんを除けば、生の会話の中で使った(実際に声に出した)ことは一度もなかったと思う。

話す相手がいないからだ。

これって、ものすごく異常なことだよね。

本来なら学校や職場での会話の中に何度でも出てくるべき単語だろう。

今の自分の生活にそうした集団の中にいる時間がまったくないので、世の中全般ではどうなっているのか分からないが、おそらく知識や情報を吸収すべき中高生の間でも、そうした会話はほぼないのではなかろうか。

集団の中にいる時間がゼロである爺の今の生活は、世間一般から見ればかなり特殊なものだろう。

でも、毎日職場に通っているような人でも、仕事の伝達事項や客とのやりとりといった「定型」の会話以外の会話(例えば「酸化グラフェン」とか「アゾフ」とか「WHO」などの単語が出てくる会話)を、家族や友人と生で交わしている時間はほとんどないのではなかろうか。

超過死亡が減った2020年でも、自殺者は増えている。ストレスを溜め込んだまま吐き出せない人が増えたからだろう。

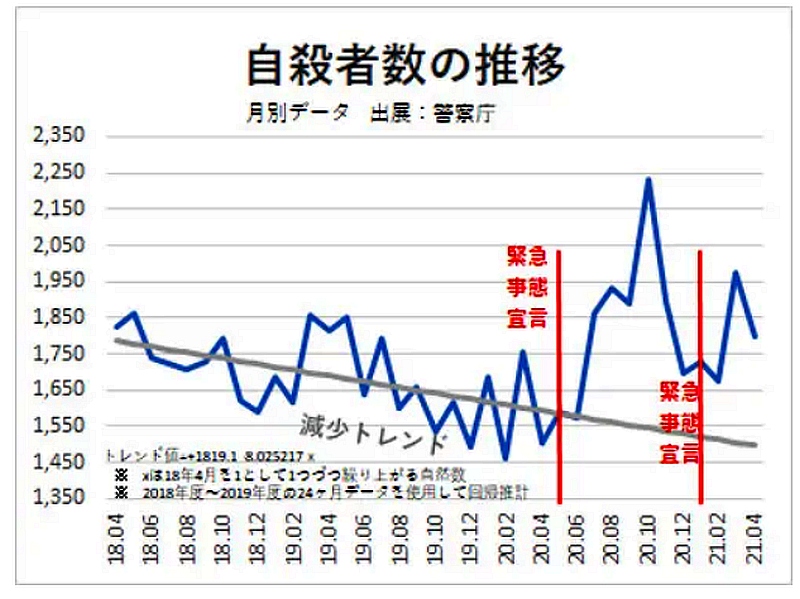

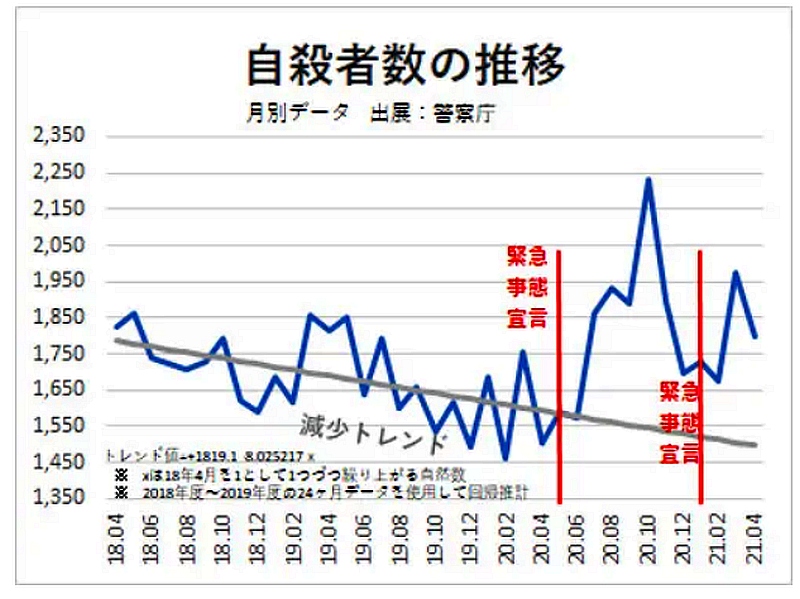

超過死亡は注射のタイミングと連動しているが、自殺者は緊急事態宣言なる準ロックダウン政策のタイミングで急増している。

爺は歳のせいもあるが、今はもう人と生で接したい、会話したいという気持ちがなくなっている。むしろ、接することによる面倒やリスクを避けたいと感じている。

しかし、若いときにこんな世界が訪れていたらどうなっていたかと思うと、心底ゾッとする。

こういう世の中になってしまって、その原因が分かってきていても、未だに「瞞されていた!」「間違っていた」と認める人はほとんどいない。

そこで思うのは、戦前戦中の日本はどんな社会だったのだろうということだ。

欧米を相手に戦争をするなど馬鹿げている、他にやるべきことがあると考える人はそこそこいたのではないか?

そうした人たちはどのように日々を過ごしていたのだろうか。

想像してみようとしても、材料がない。社会の空気や大衆の心理状態を正確に伝える資料がほとんどない。

嘘を並べて人々を煽りまくった新聞記事や、一部の反戦を訴えた人たちの書いたもの、弾圧の記録などはあるが、そうした社会で人々が実際にはどんな気持ちで毎日を過ごしていたのか、なかなか見えてこない。

でも、「見えてこない」というのは今も同じだ。友人、隣人がどんな気持ちで生活しているのか、見えてこないし、見えてしまうことへの恐怖心もある。

そんな世界に向けて創作物を発表するという行為に張り合いがもてないのは当然だ。それでも創作をやめることは自分の命を縮めることだから、最後は自分という観客、自分という読者に向けて何が創り出せるかを考える。

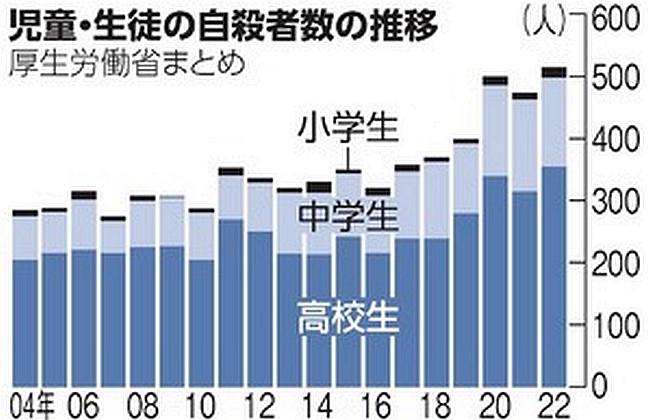

特に自分の意思や努力では身を守れない子供たちは悲劇だ。

子供の世界が大きく変わってしまったことに、大人たちは気づいているのか?

おそらく分かってはいても、自分ができることは何もないと諦め、直視しないようにしている大人が大多数なのだろう。

心の病という面では、これも異常だ。

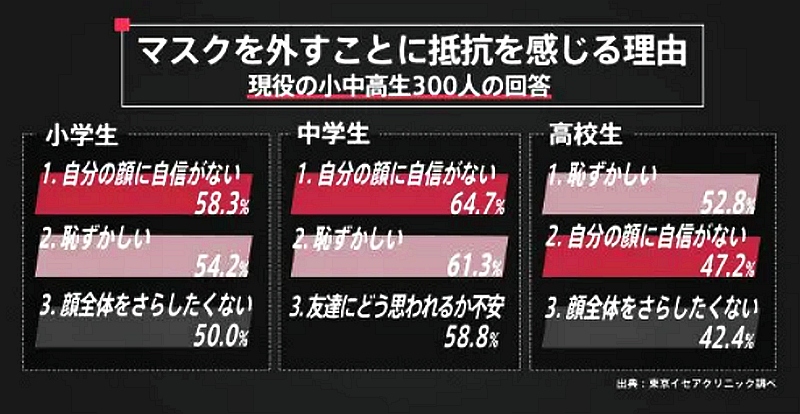

知力・体力・免疫力の低下もひどい。身体(脳ももちろん含めて)をしっかり作っていかなければならない時期に、それを疎外するものを半ば強制的に与えられてしまった。

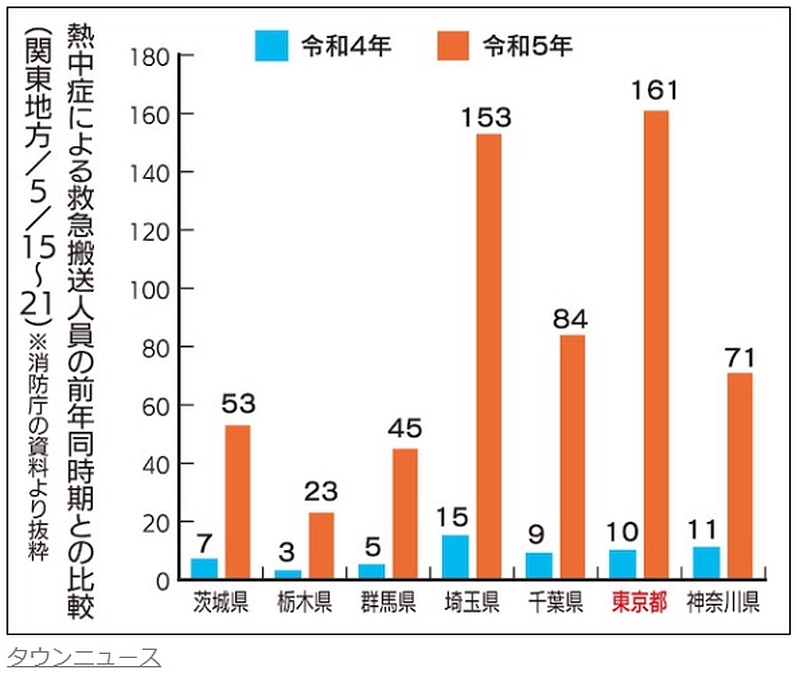

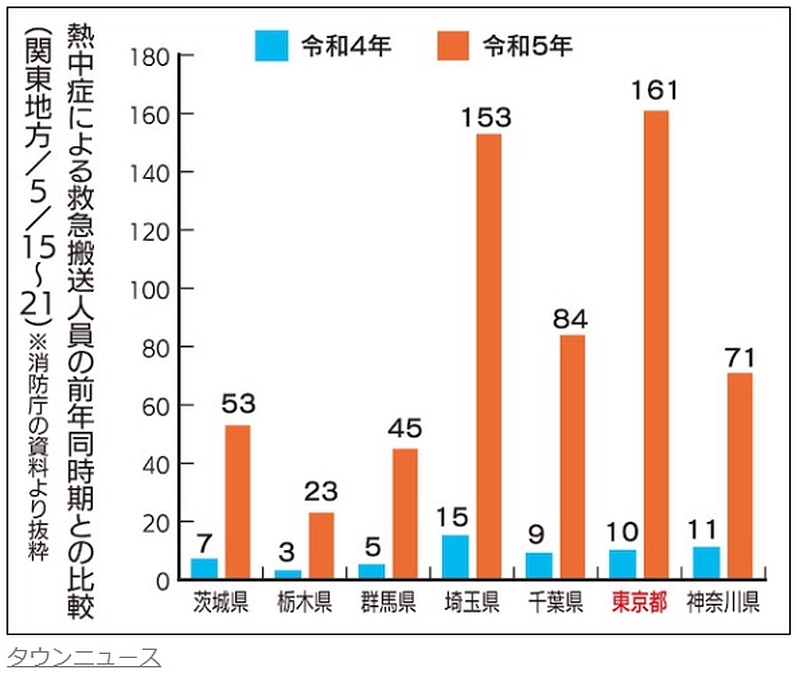

今日も、インフルエンザで学級閉鎖だの、運動会の予行練習中に熱中症で生徒32人が体調不良を訴え、23人が病院に搬送されたなどというニュースがあった。

じわじわ進んでいるなあ。このじわじわぶりが実に巧妙で、現在進行中の戦争に対しての無力感だけが残る。

もちろん求められればできる限りのことをしたいし、するつもりだが、求められることもない。価値観が違う世界の間では有益・有効な交流は生まれない。

お袋が死ぬ数か月前くらいに電話の向こうで言っていた言葉が何度も甦る。

「死ぬ前ってこういう感じなのね」

そのときはまともに相手にしなかったし、「こういう感じ」がどういう感じなのか想像できなかったけれど、今の自分はまさに「そういう感じ」なのだわ。

なんというか、違う世界に隔離されたような感じ。

この隔離された世界がどんどん狭まっていき、最後は自分しかいない世界になったときが死ぬときなのかもしれない。

多分、最後まで手を動かし続けるのは文章を書くことだろう。

今考えている本は2冊ある。

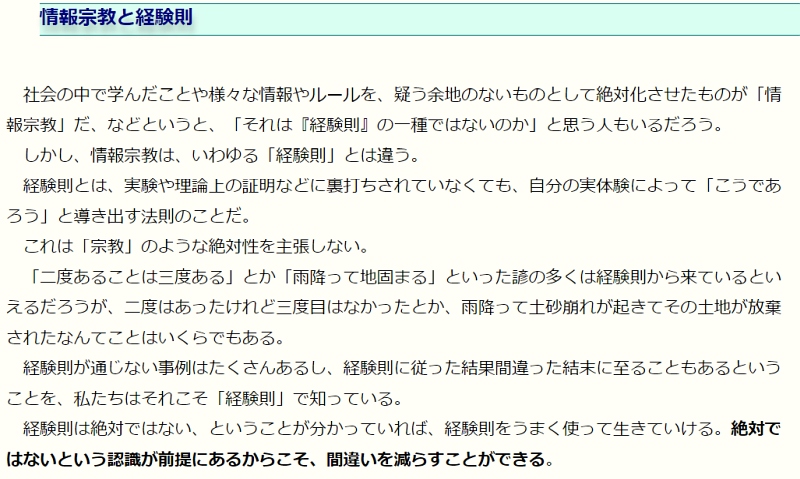

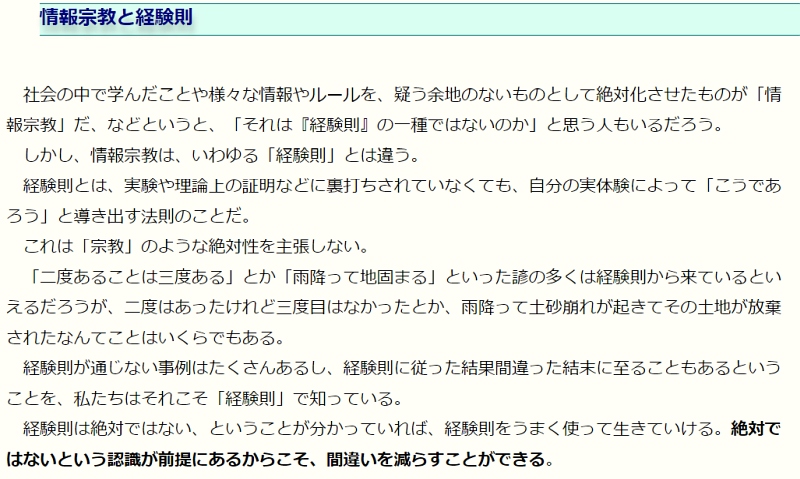

一つは『情報宗教』『情報宗教が世界を滅ぼす』といったタイトルのもので、現在の社会を分析し、人間の本性を見つめ直すようなもの。

これはだいぶ前にストップしたまま。

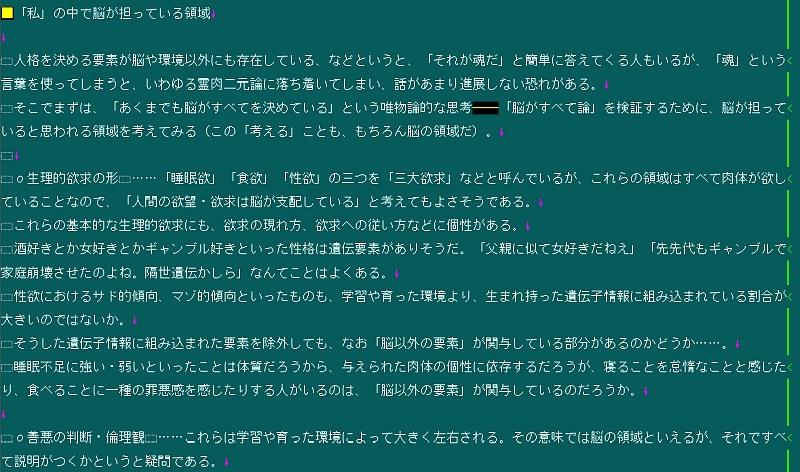

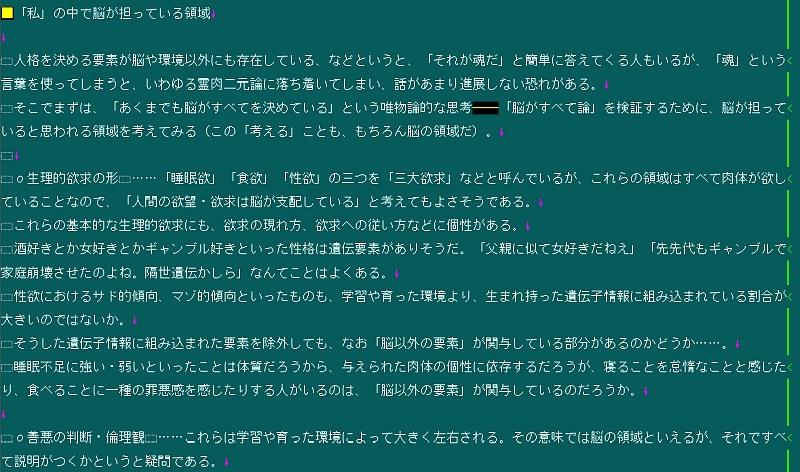

もう一つは、社会を分析しても虚しいだけだという思いから、自分の死への準備として『神は成長する』というタイトルのもの。

これは完全に自分に向けて書いている。

肉体は消滅し、現世での記憶も消えるが、その肉体(脳)とリンクしていた「神」が存在している。それは普遍・不変・絶対という神ではなく、肉体と共に変化(成長)しうる「何か」である。

……と、そんな想像を文章化しようとしている。

自分の中の「神」を少しでも成長させ、あるいは変化させてから、量子の世界に戻っていきたい。

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

あれから4年。タヌパックブックスでISBNコードを振っている本は37冊になる。コードは100冊分取得しているので、あと63冊余裕があるわけだが、もちろん、生きているうちにあと63冊作ることは不可能だろう。

当初から黒字経営は諦めていた。オンデマンド本は1冊単位で発注し、印刷・製本するので、単価が高い。それに取次業者の手数料と送料、さらにはAmazonへの手数料が高い。1冊売上ごとの手数料の他、売れても売れなくても毎月定額の契約料を取られている。ストレスになるだけなので細かい計算はしないことにしているが、黒字になっていないことは間違いない。

サメだかマグロだかは泳ぎ続けていないと死んでしまうとか。それと同じで、爺は創作し続けていないと生きていく気力が失せてしまう。ただ食べて、寝て、楽しいことだけしていればいいという毎日はありえない。もっとも、食べて、寝て、楽しいことをする時間がある生活というだけで、今の日本では相当贅沢なことなので、「それだけじゃ嫌だ」なんて、大っぴらには言えないんだけどね。

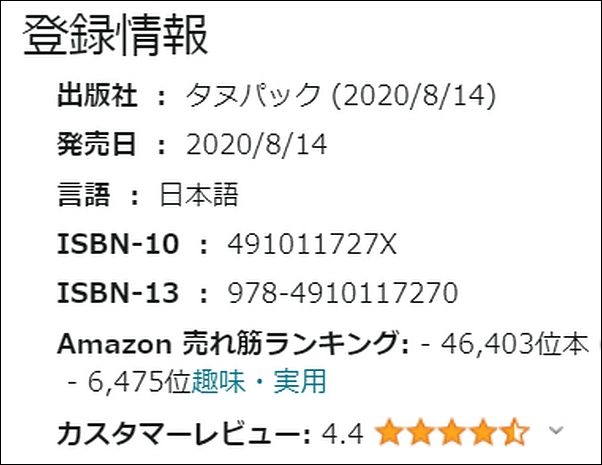

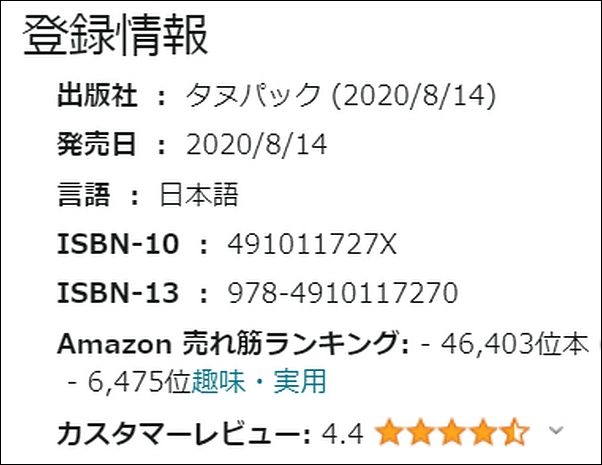

タヌパックブックスの出版物37冊の中で断トツのヒットは『新・狛犬学』で、今も週に1冊は売れ続けている。

↑「新・狛犬学」を検索すると……

↓Amazonのページでのランキング

↓Amazonのページでのランキング

これ以外はほとんど売れないのだが、最近ようやく狛犬関連以外の本もポチポチ注文が入るようになった。

↑現時点での発送待ちリスト

正直なところ、狛犬関連以外の本の注文があると嬉しい。本業に

生の会話がない生活

今朝、起きたときにふと思った。

ここ何年かは、助手さんとネコ以外とは生の会話をしていないな、と。

お店のレジで「お願いします」「ありがとうございます」と声をかけるだけでは会話とは言えない。宅配便のお兄さんに「ありがとうございます」と言うのも同じ。

それ以外は、散歩の途中でたまに近所の人に会って立ち話をするくらい。

それも世間話みたいなのが多いし、ここ3年は特に「内容のある話」を意識的に避けるようにしているところがある。

先日、散歩の途中で会った近所の老人(80代)が「酸化グラフェン」という言葉を発したので、そこからナノパーティクルだのシェディングだのスパイクタンパクだのという単語が出てくる会話が始まったのだが、今思うと、生の会話の中で相手から「酸化グラフェン」という単語が出てきたのは後にも先にもそのときだけだ。

文字としては一時期毎日のように見ていた単語だし、日記などにも何度か書いているが、助手さんを除けば、生の会話の中で使った(実際に声に出した)ことは一度もなかったと思う。

話す相手がいないからだ。

これって、ものすごく異常なことだよね。

本来なら学校や職場での会話の中に何度でも出てくるべき単語だろう。

今の自分の生活にそうした集団の中にいる時間がまったくないので、世の中全般ではどうなっているのか分からないが、おそらく知識や情報を吸収すべき中高生の間でも、そうした会話はほぼないのではなかろうか。

集団の中にいる時間がゼロである爺の今の生活は、世間一般から見ればかなり特殊なものだろう。

でも、毎日職場に通っているような人でも、仕事の伝達事項や客とのやりとりといった「定型」の会話以外の会話(例えば「酸化グラフェン」とか「アゾフ」とか「WHO」などの単語が出てくる会話)を、家族や友人と生で交わしている時間はほとんどないのではなかろうか。

超過死亡と自殺の推移

この3年間を振り返ると、遺伝子製剤注射が始まるまでの2020年には超過死亡は前年より減っていたが、注射が始まってからはどんどん増えている。超過死亡が減った2020年でも、自殺者は増えている。ストレスを溜め込んだまま吐き出せない人が増えたからだろう。

爺は歳のせいもあるが、今はもう人と生で接したい、会話したいという気持ちがなくなっている。むしろ、接することによる面倒やリスクを避けたいと感じている。

しかし、若いときにこんな世界が訪れていたらどうなっていたかと思うと、心底ゾッとする。

こういう世の中になってしまって、その原因が分かってきていても、未だに「瞞されていた!」「間違っていた」と認める人はほとんどいない。

そこで思うのは、戦前戦中の日本はどんな社会だったのだろうということだ。

欧米を相手に戦争をするなど馬鹿げている、他にやるべきことがあると考える人はそこそこいたのではないか?

そうした人たちはどのように日々を過ごしていたのだろうか。

想像してみようとしても、材料がない。社会の空気や大衆の心理状態を正確に伝える資料がほとんどない。

嘘を並べて人々を煽りまくった新聞記事や、一部の反戦を訴えた人たちの書いたもの、弾圧の記録などはあるが、そうした社会で人々が実際にはどんな気持ちで毎日を過ごしていたのか、なかなか見えてこない。

でも、「見えてこない」というのは今も同じだ。友人、隣人がどんな気持ちで生活しているのか、見えてこないし、見えてしまうことへの恐怖心もある。

そんな世界に向けて創作物を発表するという行為に張り合いがもてないのは当然だ。それでも創作をやめることは自分の命を縮めることだから、最後は自分という観客、自分という読者に向けて何が創り出せるかを考える。

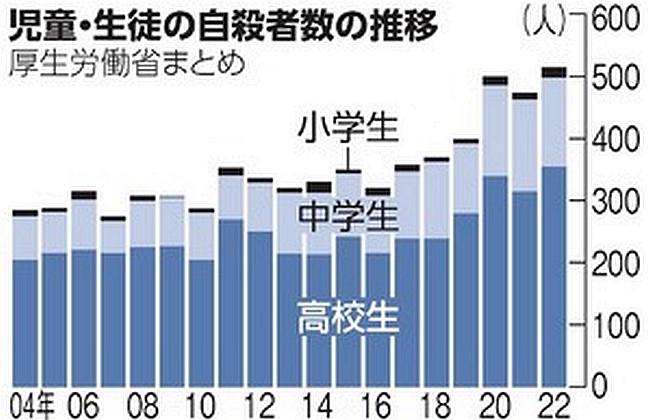

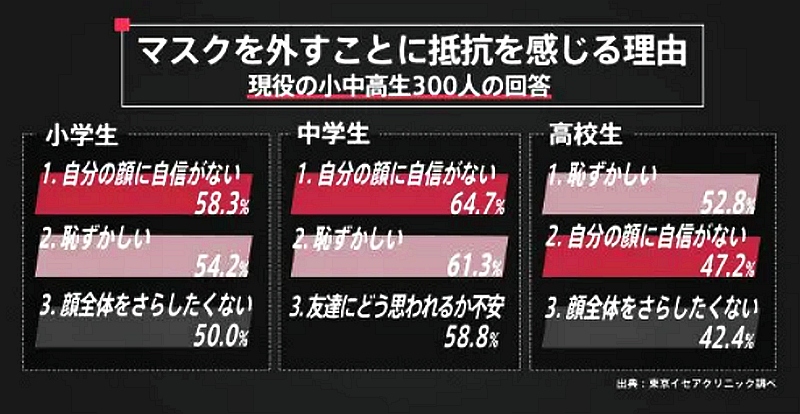

「子供の世界」が消されていく

何度も言うようだけれど、この見えにくい戦争における最大の被害者は若年層だ。特に自分の意思や努力では身を守れない子供たちは悲劇だ。

子供の世界が大きく変わってしまったことに、大人たちは気づいているのか?

おそらく分かってはいても、自分ができることは何もないと諦め、直視しないようにしている大人が大多数なのだろう。

厚生労働省と警察庁は2023年3月14日、2022年中における自殺の状況(確定値)を公表した。小中高生の自殺者数は514人で、1980年に統計を開始してから初めて500人を超え、過去最多となった。

心の病という面では、これも異常だ。

知力・体力・免疫力の低下もひどい。身体(脳ももちろん含めて)をしっかり作っていかなければならない時期に、それを疎外するものを半ば強制的に与えられてしまった。

今日も、インフルエンザで学級閉鎖だの、運動会の予行練習中に熱中症で生徒32人が体調不良を訴え、23人が病院に搬送されたなどというニュースがあった。

じわじわ進んでいるなあ。このじわじわぶりが実に巧妙で、現在進行中の戦争に対しての無力感だけが残る。

3回接種後の医療従事者の死亡率がSARS-COV-2出現前のそれと比較して有意に増加したかどうか、統計学的に検討を試みた。方法として標準化死亡比(Standardized Mortality Rate SMR)とその信頼区間を求めた(詳細な標準化死亡比に関する記載はSupplementary materialに別記とした)。

標準化死亡比(SMR)は、3回目先行接種をした医療従事者の実死亡数(1年間当たり)4,860人/予想死亡数2,882人から1.69となった。すなわち、3回目先行接種後に死亡した医療従事者の人数はSARS-COV-2出現前の一般人口よりも1.69倍多いと考えられた。

この「1.69倍」が有意に高いと言えるのか、信頼区間(95%、99%)を求めた。結果、標準化死亡比の95%信頼区間は1.64-1.73、99%信頼区間は1.62-1.75で、99%の確率をもって3回目ワクチンを先行接種した医療従事者の死亡率はSARS-COV-2出現前の一般人口より高いと考えられた。

(新型コロナワクチン3回接種後の医療従事者の年間死亡率は? 大里 忍 Agora)

すでに2千万回近く視聴されている欧米で話題の動画

— ShortShort News (@ShortShort_News) May 28, 2023

「新型コロナウイルス開発の1965年からの驚愕の歴史」

SARS 1は、ノースカロライナ大学バリック教授が開発した「感染性複製欠陥」=生物兵器

デイビッド・マーティン博士講演

@欧州議会・国際コロナサミット 2023年5月3日 https://t.co/0eBZdrXc6u pic.twitter.com/y1eOwtL34X

何かを伝える、残すという望みもほぼ絶たれて……

若い人たちには、爺の経験や技術の伝達をしたいという思いは強いのだが、こちらから接近しても老害だのなんだのと思われるのがオチだという気持ちがある。もちろん求められればできる限りのことをしたいし、するつもりだが、求められることもない。価値観が違う世界の間では有益・有効な交流は生まれない。

お袋が死ぬ数か月前くらいに電話の向こうで言っていた言葉が何度も甦る。

「死ぬ前ってこういう感じなのね」

そのときはまともに相手にしなかったし、「こういう感じ」がどういう感じなのか想像できなかったけれど、今の自分はまさに「そういう感じ」なのだわ。

なんというか、違う世界に隔離されたような感じ。

この隔離された世界がどんどん狭まっていき、最後は自分しかいない世界になったときが死ぬときなのかもしれない。

多分、最後まで手を動かし続けるのは文章を書くことだろう。

今考えている本は2冊ある。

一つは『情報宗教』『情報宗教が世界を滅ぼす』といったタイトルのもので、現在の社会を分析し、人間の本性を見つめ直すようなもの。

これはだいぶ前にストップしたまま。

もう一つは、社会を分析しても虚しいだけだという思いから、自分の死への準備として『神は成長する』というタイトルのもの。

これは完全に自分に向けて書いている。

↑『情報宗教』 の一部

↓『神は成長する』 の一部

↓『神は成長する』 の一部

肉体は消滅し、現世での記憶も消えるが、その肉体(脳)とリンクしていた「神」が存在している。それは普遍・不変・絶対という神ではなく、肉体と共に変化(成長)しうる「何か」である。

……と、そんな想像を文章化しようとしている。

自分の中の「神」を少しでも成長させ、あるいは変化させてから、量子の世界に戻っていきたい。

カタカムナから量子論、宗教哲学、情報戦争まで、現代社会の謎と真相を楽しみながら考える、まったく新しいタイプの文章エンターテインメント

『用務員・杜用治さんのノート』  で買えます。

で買えます。

----------------------------------------------------

映画『大河への道』から見えてきた様々な人物像 ― 2023/04/27 14:31

WOWOWで『大河への道』という映画を見た。

立川志の輔の落語が原作ということで興味を持って録画しておいたのだが、見終わった感想は「志の輔はすごいな、やっぱ」である。

大河ドラマへの皮肉もちょこちょこ混ぜながらも、最後は日頃世話になっているNHKへのフォローも忘れない。

文枝と志の輔はビジネスと芸道の両方を極めた天才だな。

周囲の人たちもしっかりサポートしてくれるような人間性も持ち合わせているんだろう。

羨ましい気もするけど、所詮自分には無理な人生だとも思う。

で、この映画の企画を立てたのが主演の中井貴一だと知って、中井への評価も上がってしまった。

中井は志の輔の落語を観て、ぜひ映画化したいと、まずは志の輔に直談判したそうだ。

志の輔は断る理由もないだろうけれど、そこから本当に映画にするまでの道のりは大変だったはずだ。

志の輔も中井も、NHKには相当好かれて重用されている。特に中井は大河ドラマに複数回起用されて、「武田信玄」では主役も務めた。

そんな二人が、あちこちにNHK大河ドラマへの皮肉ともとれる描写や台詞を散りばめた映画を生みだしたところが面白い。

例えば、県知事の意向で脚本を書かせたいと指名された老脚本家(橋爪功)は、かつての人気ドラマ『お手紙先生』の最終回を自分が考えていたような終わらせ方ではなく、お偉いさんに言われてハッピーエンドの予定調和の結末にしたことに嫌気がさして筆を折ったという設定。現在のエンタメ業界、特にテレビへの批判になっているが、露骨ではなく、老脚本家が極端な偏屈爺だという色づけをしてオブラートに包んでいる。

こういう細かい技があちこちに見られる……すごいことだよ、これ。

……とまあ、映画になる前の部分も相当面白い。

4人の妻と多数の子供。妻が死ぬとすぐに次の妻を迎えてバンバン子供を作る。絶倫というか、むしろ女性に対しては情が薄く、ある意味「淡泊」な印象も受ける。

身内にも他人にも厳しく、人情に流されない合理主義・能力主義の人。一方では19歳年下の師匠を生涯尊敬し、師匠の死後は毎日墓の方角を向いて拝礼していたという。なんとも不思議な人だ。

では、この橋爪功演じる老脚本家が実際に『高橋景保物語』を書いたらどうなるのだろうか?

……と、今度は高橋景保を調べたら、さらに意外なことが分かった。

映画の感動的なエンディングシーンで、高橋景保の労をねぎらう将軍(草刈正雄)は第11代の徳川家斉。

しかし、景保を、獄死した後もわざわざ死体を塩漬けにしてまで斬首させた文化7(1810)年のときも、将軍は同じ徳川家斉である。

「大河への道」で、老脚本家は過去の自分のヒット作が予定調和の終わり方をしたことに後悔の念を表明している。

本当は「お手紙先生」が教え子への手紙を出すのを忘れ、そのせいで教え子が自殺してしまうというとんでもなく暗い終わりかたにしたかったのだそうだ。

ほんのちょっとした思いやりの欠如が取り返しのつかない悲劇を生むことがあるということを言いたかった、とのことだが、その台詞を思い出した。

地図の完成に感動し、景保をねぎらった将軍・家斉は、そのわずか6年後、景保に「思いやり」を持つことはなかったのだろうか。 シーボルトは景保に最新の世界地図を渡しており、景保はその返礼として、自分が監督して完成させた日本地図の写しを渡している。今なら学術界の麗しい友情物語である。しかし、ご禁制の地図を外国人に渡したことで極刑に処せられた。

ちなみにこの時期の家斉は、寛政の改革を進めた老中らを一掃して「大御所時代」を迎え、「宿老たちがいなくなったのをいいことに奢侈な生活を送るようになり、さらに異国船打払令を発するなどたび重なる外国船対策として海防費支出が増大したため、幕府財政の破綻・幕政の腐敗・綱紀の乱れなどが横行した。(Wikiより)」という。

「特定されるだけで16人の妻妾を持ち、53人の子女(男子26人・女子27人)を儲けたが、成年まで存命したのは約半分の28人(Wikiより)」だそうで、伊能忠敬も顔負けの絶倫ぶりだったようだ。

ちなみに、シーボルトはオランダ人だと思われているが、ドイツで生まれたドイツ人。祖父、父ともヴュルツブルク大学の医師であり、シーボルト家は医学界の名門だった。

シーボルト事件は、シーボルトが高橋景保に最新の世界地図を送り、そのお返しとして最新の日本地図を受け取ったことが発覚したことで起きる。

その際、シーボルトは、捕まった日本の友人たちを救おうと自らが人質になることも提案した。その結果、何人かの仲間は死罪を免れたという。

シーボルトは文政12(1829)年に国外追放と再渡航禁止処分を受け、翌年、オランダに帰国する。

その際、日本で収集した文学的資料や様々な動物・植物の標本を持ち帰っている。

その中には、日本固有種のカエルであるシュレーゲルアオガエルの標本もあり、それが帰国後に友人となったシュレーゲルの手に渡って同定されたことから、今でも「シュレーゲルアオガエル」が和名になっている。

シュレーゲルはシーボルト同様、ドイツ人だが、オランダのライデン自然史博物館に就職し、脊椎動物部門の管理者となっていた。

当時、シーボルトが持ち帰った標本は、ドイツ人の博物学者ハインリッヒ・ボイエ(Heinrich Boie (1794 - 1827)らも協力し、分類・同定が行なわれた。

特にボイエは、昆虫・鳥類・爬虫類の研究で有名で、アカハライモリ、アオダイショウ、ヤマカガシ、ニホンマムシなど、多くの日本人にとってなじみ深い両生・爬虫類を1820年代に新種として記載した。

その点で、シュレーゲルよりも日本で知られていいとも思うのだが、「ボイエ○○」という和名の生物がいないからか、ほとんどの日本人は知らない。

シュレーゲルの名前が残る動物には、

ハナウミシダ(ウミシダの一種)Comanthina schlegelii (Carpenter, 1881)

サカタザメ(エイ目・サカタザメ科の海水魚)Rhinobatos schlegelii Müller & Henle, 1841

ヨウジウオ(トゲウオ目・ヨウジウオ科の海水魚)Syngnathus schlegeli Kaup, 1856

スミツキアカタチ(スズキ目・アカタチ科の海水魚)Cepola schlegelii (Bleeker, 1854)

クロダイ(スズキ目・タイ科の沿岸魚) Acanthopagrus schlegelii (Bleeker, 1854)

シュレーゲルアオガエル(アオガエル科のカエルの一種)Rhacophorus schlegelii (Günther, 1858)

ロイヤルペンギン(ペンギンの一種)Eudyptes schlegeli Fincsch, 1876(鳥綱コウノトリ目ペンギン科)

などがあるそうだ(Wikiによる)。

シーボルトがいなければ、シュレーゲルアオガエルはサトアオガエルのような和名になっていたのだろうか。

ボイエやシュレーゲルが同定した動植物は数多いのに、シュレーゲルアオガエルだけにシュレーゲルの名前が「和名」として残っているのも不思議ではある。どういう経緯だったのだろう。

今、朝ドラでは植物学者牧野富太郎をモデルにした「らんまん」が放送されているが、その路線で、シーボルトや高橋景保を主人公にした大河ドラマなどを作ってみたらいかがかな。

もう、人殺し武将たちの大袈裟な台詞回しの演目は飽き飽きだよ。

「神の鑿」石工三代記の祖・小松利平の生涯を小説化。江戸末期~明治にかけての激動期を、石工や百姓たち「庶民」はどう生き抜いたのか? 守屋貞治、渋谷藤兵衛、藤森吉弥ら、実在の高遠石工や、修那羅大天武こと望月留次郎、白河藩最後の藩主で江戸老中だった阿部正外らも登場。いわゆる「司馬史観」「明治礼賛」に対する「庶民の目から見た反論」としての試みも。

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

立川志の輔の落語が原作ということで興味を持って録画しておいたのだが、見終わった感想は「志の輔はすごいな、やっぱ」である。

大河ドラマへの皮肉もちょこちょこ混ぜながらも、最後は日頃世話になっているNHKへのフォローも忘れない。

文枝と志の輔はビジネスと芸道の両方を極めた天才だな。

周囲の人たちもしっかりサポートしてくれるような人間性も持ち合わせているんだろう。

羨ましい気もするけど、所詮自分には無理な人生だとも思う。

で、この映画の企画を立てたのが主演の中井貴一だと知って、中井への評価も上がってしまった。

中井は志の輔の落語を観て、ぜひ映画化したいと、まずは志の輔に直談判したそうだ。

志の輔は断る理由もないだろうけれど、そこから本当に映画にするまでの道のりは大変だったはずだ。

志の輔も中井も、NHKには相当好かれて重用されている。特に中井は大河ドラマに複数回起用されて、「武田信玄」では主役も務めた。

そんな二人が、あちこちにNHK大河ドラマへの皮肉ともとれる描写や台詞を散りばめた映画を生みだしたところが面白い。

例えば、県知事の意向で脚本を書かせたいと指名された老脚本家(橋爪功)は、かつての人気ドラマ『お手紙先生』の最終回を自分が考えていたような終わらせ方ではなく、お偉いさんに言われてハッピーエンドの予定調和の結末にしたことに嫌気がさして筆を折ったという設定。現在のエンタメ業界、特にテレビへの批判になっているが、露骨ではなく、老脚本家が極端な偏屈爺だという色づけをしてオブラートに包んでいる。

こういう細かい技があちこちに見られる……すごいことだよ、これ。

伊能忠敬の生涯

で、ついでに伊能忠敬のことをWikiなどで調べてみたところ、本1冊分くらいの内容がズラ~~~っと出てきてビックらこいた。で、(当然のことながら)知らないことがいっぱいあった。

伊能忠敬

- 延享2年1月11日(1745年2月11日)に上総国山辺郡小関村(現・千葉県山武郡九十九里町小関)の名主・小関五郎左衛門家に生まれる。2男1女の末っ子。父親は酒造家の次男で、小関家には婿入り。

- 6歳のとき母が亡くなり、家は叔父が継ぐことになったため、婿養子だった父・貞恒は兄と姉を連れて実家の小堤村の神保家に戻るが、三治郎は祖父母の下に残った。(why?)

- 10歳のとき、三治郎は父の下に引き取られたが、神保家は父の兄が継いでいたため、居候のような存在だった父はやがて分家として独立。再婚もする。(父親は生家~婿入り~出戻り~分家~再婚と、二転三転の人生)

- 三治郎は継母と反りが合わず、「佐忠太」と名乗り十代で家を出て流浪の身となる。

- 17歳のとき、下総国香取郡佐原村(現・香取市佐原)にある酒造家の伊能三郎右衛門家に婿入り。相手の妻・ミチは4歳上の21歳で、夫と死別したための再婚。14歳で結婚した前夫との間に3歳になる息子が一人。三治郎は一旦、この婚姻を斡旋した親戚である平山家の養子になり、平山家から伊能家に婿入りする形をとらされた。(17歳で4歳年上の子連れ女性の商家に婿入り。父親の人生に似て、めんどくさそう)

- 結婚に際して、朱子学者の林鳳谷から「忠敬」の名をもらうが、気に入らなかったのか、当初は「源六」と名乗った。後に三郎右衛門と改め、「伊能三郎右衛門忠敬」とした。(いろいろ確執がありそう)

- 伊能家に婿入りした翌年の1763年、長女誕生。同年、妻・ミチの連れ子は死亡。3年後の明和3(1766)年に長男・景敬誕生。

- その後、名主~村方後見(名主の監視役)と、村の名士として諸問題を解決するなど活躍。天明の飢饉のときには関西方面から買い集めてあった米を貧しい者たちに放出するなどした。一方で家人や使用人には徹底した倹約を指示するドケチの一面も。

- 天明3(1783年)暮れに妻・ミチが死去。その後間もなく、忠敬は2人目の妻(内縁)を迎え、2男、1女をもうけるが、内縁の妻は寛政2(1790年)に26歳で死去。最初の妻・ミチとの間に生まれた次女も、天明8年に19歳で死去。寛政2年、忠敬は仙台藩医である桑原隆朝の娘・ノブを新たな妻として迎え入れる。(天明の大飢饉の間に妻2人、子供1人を亡くし、一方で2番目の妻との間に3人の子を作り、その妻の死後すぐに3番目の妻を迎えている。絶倫?)

- この頃から暦学に興味を持っていた忠敬は、寛政2年、地頭所に隠居を願い出たが認められず、寛政6年(1794年)、ようやく隠居が認められた。家は最初の妻・ミチとの間に生まれた長男・忠敬が継いだ。

- 念願の隠居が認められ、江戸で暦学の勉強をするための準備に取り掛かった最中の寛政7(1795)年、妻・ノブが難産が原因で死去(通算何人目の子を作ろうとしていた?)

- 寛政7年(1795年)、50歳で江戸へ行き、深川黒江町に家を構えた。暦学を学ぶため、19歳年下の高橋至時に無理矢理弟子入り。寝食を忘れるほど天体観測や測量の勉強に打ち込む。(いわゆる「第二の人生」)

- その頃、伊能家の江戸支店を任せていた長女・イネの夫に離縁を言い渡すが、イネがそれに従わず夫についていったため、イネを勘当した。後に息子の一人・秀蔵も勘当。

- 一方で、自分はエイ(栄)といいう女性(後に女流漢詩人の大崎栄であることが判明)を妻に迎える。2番目の内縁の妻(子供3人生ませた)を入れて、4番目の妻になる。忠敬はエイのことを大変な才女だと褒めちぎり、天体観測などの作業の手伝いもさせていたらしい。

- 師匠の高橋至時が、当時の北方でのロシアとの緊張関係を背景に、幕府に蝦夷測量を願い出て、寛政12年にようやく許可された。忠敬はその作業に抜擢された忠敬共々、蝦夷地測量の名目で、かねてから興味を持っていた子午線の長さを推定するという計画を実行するチャンスが訪れる。それがきっかけで日本全国の海岸線を地図に描く作業が始まる。

- 文化元年(1804年)正月5日、師匠の高橋至時が死去。幕府は至時の跡継ぎとして、息子の高橋景保を天文方に登用。(この人が「大河への道」の主人公)

- 文化7年(1810年)、勘当した娘・イネが夫の死後剃髪し、親族一同に詫びを入れて実家に戻る。以後、伊能家を支え、測量遠征中の忠敬とも多数の手紙のやりとりをしている。

- 測量遠征は文化13(1816)年の第10次まで行われたが、最後のほうは忠敬は高齢のため、実際の作業のほとんどは弟子たちが行っていた。近畿・中国地方への第5次測量遠征では、素行が悪かったとして隊員2名を破門、3名を謹慎処分にしている。(厳しい人なのだ)

- 文政元年(1818年)、地図の完成目前で忠敬は74歳で死去。地図はまだ完成していなかったため、忠敬の死は隠され、高橋景保を中心に地図の作成作業は進められた。(映画ではここから話が始まる)

- 文政4年(1821年)、『大日本沿海輿地全図』と名づけられた地図がようやく完成。7月10日、景保と、忠敬の孫・忠誨らが登城し、地図を広げて上程(映画はここが感動のエンディングとなっている)。9月4日、忠敬の死が発表される。

……とまあ、映画になる前の部分も相当面白い。

4人の妻と多数の子供。妻が死ぬとすぐに次の妻を迎えてバンバン子供を作る。絶倫というか、むしろ女性に対しては情が薄く、ある意味「淡泊」な印象も受ける。

身内にも他人にも厳しく、人情に流されない合理主義・能力主義の人。一方では19歳年下の師匠を生涯尊敬し、師匠の死後は毎日墓の方角を向いて拝礼していたという。なんとも不思議な人だ。

高橋景保と徳川家斉

映画では老脚本家(橋爪功)が、「……というわけで、俺が書くのは『高橋景保物語』だ」と言い張り、『伊能忠敬物語』を大河ドラマにすることはできなかった、というオチになっている。では、この橋爪功演じる老脚本家が実際に『高橋景保物語』を書いたらどうなるのだろうか?

……と、今度は高橋景保を調べたら、さらに意外なことが分かった。

高橋景保

- 天明5(1785)年、天文学者である高橋至時の長男として大坂に生まれる。渋川景佑は弟。

- 文化元年(1804年)、死去した父の跡を継いで江戸幕府天文方となり、天体観測・測量、天文関連書籍の翻訳などに従事。

- 文化7年(1810年)、「新訂万国全図」を制作(銅版画制作は亜欧堂田善)。一方で伊能忠敬の全国測量事業を監督し、全面的に援助。忠敬の没後、彼の実測をもとに『大日本沿海輿地全図』を完成させた。

- 同年、ロシア使節ニコライ・レザノフが来日時に持参した満洲文による国書を1808年に翻訳するよう命じられ、1810年に「魯西亜国呈書満文訓訳強解」を作成。その後、満洲語の研究を進め、複数の著書を残す。

- 文化8年(1811年)、蛮書和解御用の主管となり、「厚生新編」を訳出。

- 文化11年(1814年)、書物奉行兼天文方筆頭に就任。

- 文政11年(1828年)、シーボルト事件に関与して10月10日(11月16日)に伝馬町牢屋敷に投獄され、翌文政12年2月16日(1829年3月20日)に獄死。享年45。獄死後、遺体は塩漬けにされて保存され、翌文政13年3月26日(1830年4月18日)に、改めて引き出されて罪状申し渡しの上斬首刑に処せられた。このため、公式記録では死因は斬罪という形になっている。

映画の感動的なエンディングシーンで、高橋景保の労をねぎらう将軍(草刈正雄)は第11代の徳川家斉。

しかし、景保を、獄死した後もわざわざ死体を塩漬けにしてまで斬首させた文化7(1810)年のときも、将軍は同じ徳川家斉である。

「大河への道」で、老脚本家は過去の自分のヒット作が予定調和の終わり方をしたことに後悔の念を表明している。

本当は「お手紙先生」が教え子への手紙を出すのを忘れ、そのせいで教え子が自殺してしまうというとんでもなく暗い終わりかたにしたかったのだそうだ。

ほんのちょっとした思いやりの欠如が取り返しのつかない悲劇を生むことがあるということを言いたかった、とのことだが、その台詞を思い出した。

地図の完成に感動し、景保をねぎらった将軍・家斉は、そのわずか6年後、景保に「思いやり」を持つことはなかったのだろうか。 シーボルトは景保に最新の世界地図を渡しており、景保はその返礼として、自分が監督して完成させた日本地図の写しを渡している。今なら学術界の麗しい友情物語である。しかし、ご禁制の地図を外国人に渡したことで極刑に処せられた。

ちなみにこの時期の家斉は、寛政の改革を進めた老中らを一掃して「大御所時代」を迎え、「宿老たちがいなくなったのをいいことに奢侈な生活を送るようになり、さらに異国船打払令を発するなどたび重なる外国船対策として海防費支出が増大したため、幕府財政の破綻・幕政の腐敗・綱紀の乱れなどが横行した。(Wikiより)」という。

「特定されるだけで16人の妻妾を持ち、53人の子女(男子26人・女子27人)を儲けたが、成年まで存命したのは約半分の28人(Wikiより)」だそうで、伊能忠敬も顔負けの絶倫ぶりだったようだ。

シーボルトとシュレーゲル

シーボルト事件は謎が多く、シーボルトがオランダのスパイだったという説もあるが、出島に植物園を作って約1400種の植物を栽培したり、長崎の町に鳴滝塾を作り西洋医学(蘭学)を教えたり、日本人の妻を迎えて娘も生まれているなど、親日家、純粋な研究者、教育者という人物像が強く浮かび上がる。ちなみに、シーボルトはオランダ人だと思われているが、ドイツで生まれたドイツ人。祖父、父ともヴュルツブルク大学の医師であり、シーボルト家は医学界の名門だった。

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト

(Wikiより)

シーボルト事件は、シーボルトが高橋景保に最新の世界地図を送り、そのお返しとして最新の日本地図を受け取ったことが発覚したことで起きる。

その際、シーボルトは、捕まった日本の友人たちを救おうと自らが人質になることも提案した。その結果、何人かの仲間は死罪を免れたという。

シーボルトは文政12(1829)年に国外追放と再渡航禁止処分を受け、翌年、オランダに帰国する。

その際、日本で収集した文学的資料や様々な動物・植物の標本を持ち帰っている。

その中には、日本固有種のカエルであるシュレーゲルアオガエルの標本もあり、それが帰国後に友人となったシュレーゲルの手に渡って同定されたことから、今でも「シュレーゲルアオガエル」が和名になっている。

シュレーゲルはシーボルト同様、ドイツ人だが、オランダのライデン自然史博物館に就職し、脊椎動物部門の管理者となっていた。

タゴガエルに抱きつかれているシュレーゲルアオガエル。2010年3月、川内村の自宅(当時)敷地内で

ヘルマン・シュレーゲル

特にボイエは、昆虫・鳥類・爬虫類の研究で有名で、アカハライモリ、アオダイショウ、ヤマカガシ、ニホンマムシなど、多くの日本人にとってなじみ深い両生・爬虫類を1820年代に新種として記載した。

その点で、シュレーゲルよりも日本で知られていいとも思うのだが、「ボイエ○○」という和名の生物がいないからか、ほとんどの日本人は知らない。

ハインリッヒ・ボイエ

シュレーゲルの名前が残る動物には、

ハナウミシダ(ウミシダの一種)Comanthina schlegelii (Carpenter, 1881)

サカタザメ(エイ目・サカタザメ科の海水魚)Rhinobatos schlegelii Müller & Henle, 1841

ヨウジウオ(トゲウオ目・ヨウジウオ科の海水魚)Syngnathus schlegeli Kaup, 1856

スミツキアカタチ(スズキ目・アカタチ科の海水魚)Cepola schlegelii (Bleeker, 1854)

クロダイ(スズキ目・タイ科の沿岸魚) Acanthopagrus schlegelii (Bleeker, 1854)

シュレーゲルアオガエル(アオガエル科のカエルの一種)Rhacophorus schlegelii (Günther, 1858)

ロイヤルペンギン(ペンギンの一種)Eudyptes schlegeli Fincsch, 1876(鳥綱コウノトリ目ペンギン科)

などがあるそうだ(Wikiによる)。

シーボルトがいなければ、シュレーゲルアオガエルはサトアオガエルのような和名になっていたのだろうか。

ボイエやシュレーゲルが同定した動植物は数多いのに、シュレーゲルアオガエルだけにシュレーゲルの名前が「和名」として残っているのも不思議ではある。どういう経緯だったのだろう。

もう、人殺し武将たちの大袈裟な台詞回しの演目は飽き飽きだよ。

小説・神の鑿 ─高遠石工・小松利平の生涯─

B6判 250ページ ★オンデマンド 1280円(税別) 送料:220円

■ご案内ページは⇒こちら

■ご案内ページは⇒こちら

Kindle版は643円。(Kindle Unlimitedなら0円) ⇒こちら

⇒こちら

日本の狛犬史を新しい視点で俯瞰していく試み。

『新・狛犬学』

B6判・152ページ・フルカラー写真が500点以上!

1780円(税別、送料別)

でもご購入いただけます。⇒こちら

でもご購入いただけます。⇒こちら

■ご案内ページは⇒こちら

『新・狛犬学』

B6判・152ページ・フルカラー写真が500点以上!

1780円(税別、送料別)

■ご案内ページは⇒こちら

免疫系を正常に保つのに効果があると複数の医師が薦めているビタミンD3。

で2830円。8円/粒 だったものが円安で高騰中(2022/10/18時点では3499円。10円/粒) ⇒こちら

で2830円。8円/粒 だったものが円安で高騰中(2022/10/18時点では3499円。10円/粒) ⇒こちら

↑これも1日おき、2日おきくらいに併用しています。気合いが入りやすくなるような?? プラシーボかもしれませんが……。

「マイルド・サバイバー」 (たくき よしみつ・著、MdN新書)

以下からもご購入できます(Click)

カタカムナから量子論、宗教哲学、情報戦争まで、現代社会の謎と真相を楽しみながら考える、まったく新しいタイプの文章エンターテインメント

『用務員・杜用治さんのノート』  で買えます。

で買えます。

----------------------------------------------------