新電力業者の選び方&再エネ賦課金制度の悪夢 ― 2016/03/24 11:22

いよいよ4月から電力自由化で、10電力会社以外の業者からも電気を買うことができる。

3月末までに契約すると割引きやキャッシュバックがある業者も多いので、そろそろ決め時なのだが、なんだかスッキリしない。

テレビCMをしている業者も、雰囲気でワイワイやっているだけ。中にはWEBサイトを見ても、肝心の料金設定表が3月半ばになってもまだのせていなかったりするひどいところもあった。

実は、この料金比較がとても複雑で、多くの人はしっかり計算できずに、なんとなく選んでしまうのではないかと思う。

上の表は東京電力管内で40A契約をしている場合の比較例。

これを見るとまず分かることは、電気使用量が(極端に)少ない家庭(単身赴任でほとんど夜寝に戻るだけで月に100kWhくらいしか使わないようなケース)では、従来の東電との契約を続けたほうが安いということだ。

つまり、新電力業者に乗り換えたほうがいいのは、ある程度(普通に?)電気を使っている場合に限る。

それも、月に300kWhくらい使う場合、500kWhくらいの場合、800kWhとか1000kWhとかガンガン使っている場合で違ってくる。

東電の一般的な契約(従量電灯B)では、120kWhまで、300kWhまで、それ以上、の3段階で1kWhあたりの料金が違う。普通に考えればいっぱい使ったほうが割り引かれるような気がするが、電気料金は逆に使えば使うほど単価が高くなるという料金制度になっている。

東電の従量電灯Bの場合、120kWhまでの料金は19.43円/kWhだが、300kWhを超えると29.93円と、ぐ~んと割高になる。

必要最低限の電気しか使っていない家庭には安く設定するということなのだろう。税金と同じ発想で、それはそれでいい。

で、新電力業者もそれに倣って3段階に分けていることが多いのだが、中にはさらに600kWh以上という区分を作って4段階にしたり、400kWhや500kWhまでは定額で、それを超えた分に加算するという契約を設定しているところもある(東燃ゼネラルの「まとめて400」「まとめて500」)。

それだけでもややこしいのだが、夏場と冬場では使用量が大きく違うという家庭もあるだろうし、平均値を出して計算してもなかなか「ここがいちばんいい」というのを見つけるのが難しい。

上の例でいえば、毎月400kWh前後で月によってばらつきがないという家庭なら、東燃の「まとめて400」がいちばん安い。

その契約で500kWh使ってしまった月があったとしても、やはりいちばん安い。しかし、300kwhしか使わなかったり、600kWh使ってしまった月があると、今度はエネオスでんきのほうが安い。

料金シミュレーションができるサイトがあるが、あるひと月の金額や1年の平均値だけでシミュレーションしても、確実にいちばん安くなる業者が分かるわけではない。毎月のバラツキがあるかないか、最低の月と最高の月の差がどれくらいあるかなども考慮に入れたほうがいい。

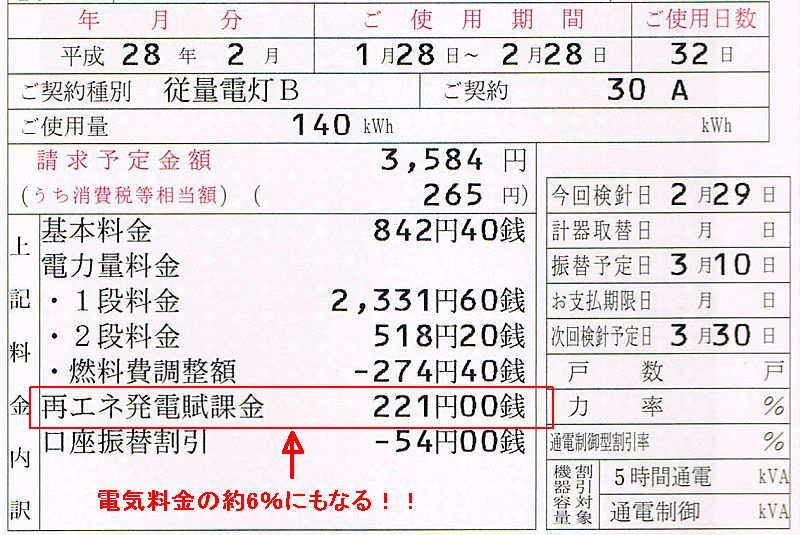

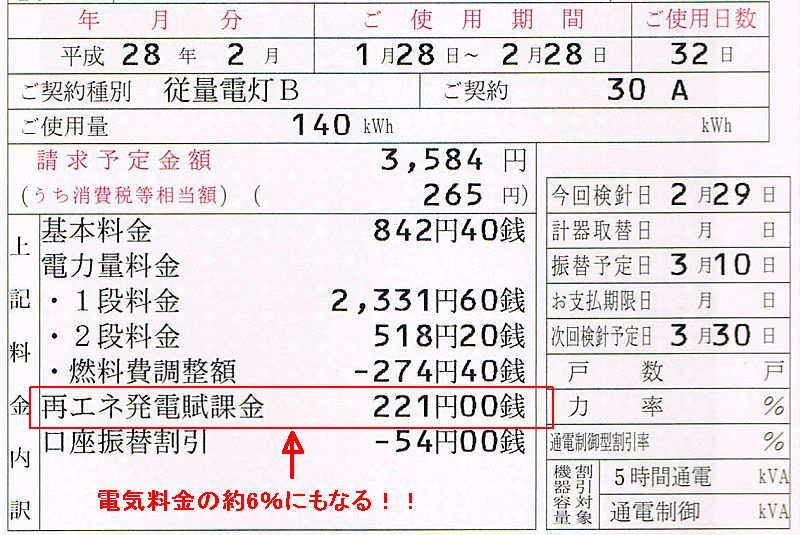

新電力業者に切り替えて料金を下げられるのは、一般的な家庭ならせいぜい月に数百円がいいところだろう。その数百円も、年にすれば1万円を超えることだってあるから、庶民は真剣に業者選びをするわけだが、そんなことよりもっと注目してほしいのは、知らないうちに再エネ賦課金がとんでもない金額に膨れあがって我々の電気料金にのせられていることだ(上図)。

上のケースは相当安い(ほとんど電気を使っていない)請求書だと思うが、総額3584円のうち6%に相当する221円が加算されているのだ。

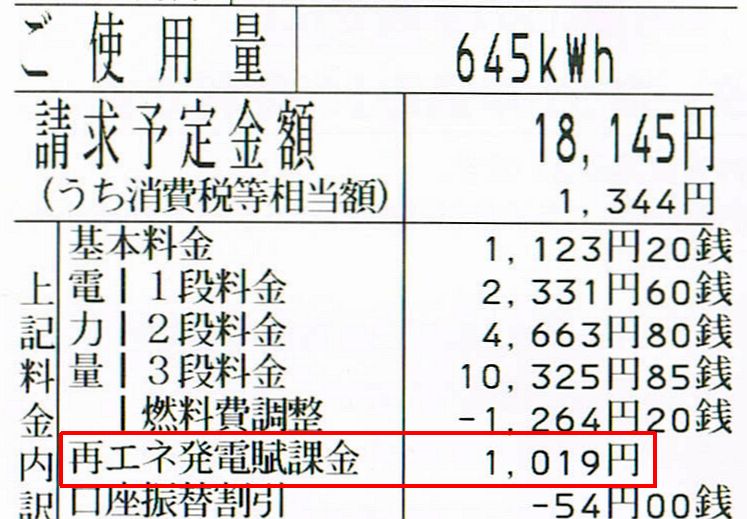

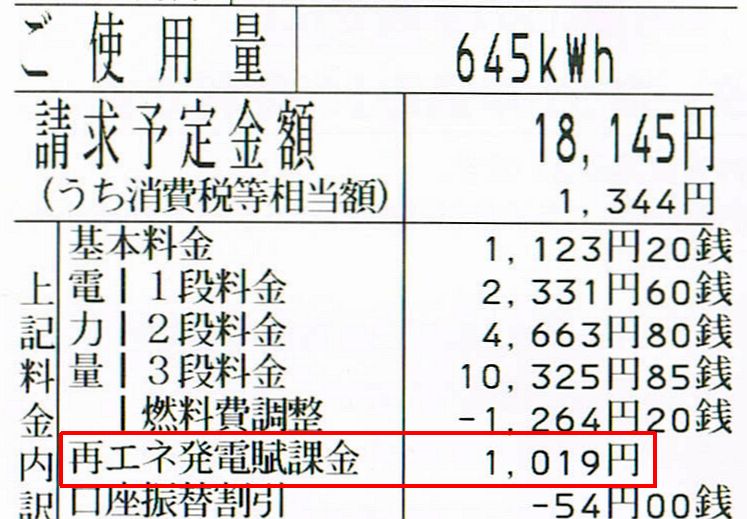

633kWh使ったら1000円を超える。

これは太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスの発電で作った電気を高い固定価格で買い取るためのものだ。国が定めている。

これらの発電方法は自由競争にしたら火力発電などに負けてしまうため、国がてこ入れして高く買い取ることを保証しますよ、その分は電気料金に上乗せしていいですよ、という法律だ。

「再生可能エネルギー」というが、どんな発電方式も石油がなければ不可能になる。

例えば、太陽光発電に使うパネルはシリコンが一般的な材料だが、薄く散らばるケイ素を集めて精製し、最終的に発電パネルを作るまでに大変なエネルギーを使っている。原材料を集めるのもそれを精製するのも、石油がなかったらできない。

エネルギー事業はエネルギーと資源を使ってエネルギーを作りだす事業だ。100のエネルギーを作りだすために120のエネルギーを使うようなことになったら馬鹿げているし採算が合わないからやらないわけだが、そこに高額の税金を投入して優遇措置をとれば、本来成立しない事業が逆に儲かってしまうこともある。

そういう狂った事態にならないよう、政府は汚染や危険性、環境への負荷や悪影響をしっかり監視した上で(これが非常に重要)基本的に自由競争にさせればよい。極端な優遇措置がなく、全部事業者負担で発電しなければならないとすれば、事業者は最も合理的で安全、安定した発電方法を選ぶ。

しかし、そこに税金を投入したり、電気料金にどんどん余計なコストを上乗せしてよいという法律を作るから、原発のようなものがまかり通り、巨大な利権構造を作り上げてしまう。一度作られた利権構造は、それを失うまいとする勢力が必死で維持しようとするから、どんどんひどい方向に進み、元に戻れなくなる。核燃サイクルなどはその最たるものだ。

「高い電気」というのは、他の発電方法よりも余計にエネルギーを使うから、効率が悪くて無駄が多いから、高価な資源(レアメタルなど)を使うから高くなる。自由競争にしたら負けてしまうからと、無理矢理高く買い取って優遇すれば、エネルギーを無駄に使うことになる。

おかげで狭い日本のあちこちに巨大風車やメガソーラーができて、山は切り拓かれ、農地は減り、土壌が弱る。巨大風車の低周波で身体を壊して苦しむ人が増え、日光が届かない土地が増えて生物層も弱体化し、数十年後には処理困難な粗大ゴミがあふれることになる。

「原発に反対だから、高くてもクリーンな発電方法をしている業者から電気を買う」などと言っている能天気な人たちがいっぱいいるが、それは原発を無理矢理押し進めてきた間違った国策と同じことを応援しているのだと気づくべきだ。

ちなみに再エネ賦課金は現在1kwあたり1.58円である。これは段階制ではなく一律なので、電気を節約している家庭にほど比率は高くのしかかっている。

再エネ賦課金制度、特に風力と太陽光の優遇はとんでもない利権であり、国土・自然環境の破壊を意味する。原発でさんざん利権をむさぼってきた企業や、それを支えてきた官僚・政治家たちが、新たな利権の巣として再エネに群がっている図を見抜いてほしい。

再エネ賦課金制度や総括原価方式を廃止すれば、原発はなくなり、電力業者は真剣に日本にいちばん向いている合理的な発電方法を追求する。

再エネと呼ばれている発電方法で日本に向いているのは地熱と小水力(流水型)だろうが、それも基本的には自由競争のもとでやっていくべきだ。

実際問題、流水型小水力などは買い取り価格が低く抑えられているので、なんの優遇にもなっていない。

技術開発や研究に援助することは必要だが、現段階で高くついている電気を優遇して高く買い取るのは、原発政策と同じで大きな間違いだ。

製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)

製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)

3月末までに契約すると割引きやキャッシュバックがある業者も多いので、そろそろ決め時なのだが、なんだかスッキリしない。

テレビCMをしている業者も、雰囲気でワイワイやっているだけ。中にはWEBサイトを見ても、肝心の料金設定表が3月半ばになってもまだのせていなかったりするひどいところもあった。

実は、この料金比較がとても複雑で、多くの人はしっかり計算できずに、なんとなく選んでしまうのではないかと思う。

新電力業者の料金比較例(40A契約の場合)

| 業者 | 基本料金(円) | ~120kWh | ~300kWh | 301kWh~ | 300kWh | 500kWh | 600kWh |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東電 | 1123.2 | 19.43 | 25.91 | 29.93 | 8118 | 14104 | 17097 |

| エネオス | 1123.2 | 20.76 | 23.26 | 25.75 | 7801 | 12950 | 15526 |

| ミツウロコ | 1296 | 20.24 | 22.8 | 26.31 | 7828 | 13090 | 15721 |

| 東燃たっぷり | 1123.2 | 19.52 | 26.0 | 24.62 | 8145 | 13069 | 15531 |

| 東燃まとめて400 | 1123.2 | (400kWhまで定額8874円。400kWh~ 28.82円) | 9997 | 12879 | 15761 | ||

| エネワン | 1080 | 19.52 | 26.00 | 26.42 | 8102 | 13386 | 16028 |

単位は円。~120kWhなどは1kwhあたりの料金。300kwhなどは合計額。再エネ賦課金や燃料費調整額はどの業者も同額なので除外している

上の表は東京電力管内で40A契約をしている場合の比較例。

これを見るとまず分かることは、電気使用量が(極端に)少ない家庭(単身赴任でほとんど夜寝に戻るだけで月に100kWhくらいしか使わないようなケース)では、従来の東電との契約を続けたほうが安いということだ。

つまり、新電力業者に乗り換えたほうがいいのは、ある程度(普通に?)電気を使っている場合に限る。

それも、月に300kWhくらい使う場合、500kWhくらいの場合、800kWhとか1000kWhとかガンガン使っている場合で違ってくる。

東電の一般的な契約(従量電灯B)では、120kWhまで、300kWhまで、それ以上、の3段階で1kWhあたりの料金が違う。普通に考えればいっぱい使ったほうが割り引かれるような気がするが、電気料金は逆に使えば使うほど単価が高くなるという料金制度になっている。

東電の従量電灯Bの場合、120kWhまでの料金は19.43円/kWhだが、300kWhを超えると29.93円と、ぐ~んと割高になる。

必要最低限の電気しか使っていない家庭には安く設定するということなのだろう。税金と同じ発想で、それはそれでいい。

で、新電力業者もそれに倣って3段階に分けていることが多いのだが、中にはさらに600kWh以上という区分を作って4段階にしたり、400kWhや500kWhまでは定額で、それを超えた分に加算するという契約を設定しているところもある(東燃ゼネラルの「まとめて400」「まとめて500」)。

それだけでもややこしいのだが、夏場と冬場では使用量が大きく違うという家庭もあるだろうし、平均値を出して計算してもなかなか「ここがいちばんいい」というのを見つけるのが難しい。

上の例でいえば、毎月400kWh前後で月によってばらつきがないという家庭なら、東燃の「まとめて400」がいちばん安い。

その契約で500kWh使ってしまった月があったとしても、やはりいちばん安い。しかし、300kwhしか使わなかったり、600kWh使ってしまった月があると、今度はエネオスでんきのほうが安い。

料金シミュレーションができるサイトがあるが、あるひと月の金額や1年の平均値だけでシミュレーションしても、確実にいちばん安くなる業者が分かるわけではない。毎月のバラツキがあるかないか、最低の月と最高の月の差がどれくらいあるかなども考慮に入れたほうがいい。

そんなことよりこれに腹を立てよう! 再エネ賦課金

いつのまにかこんなに膨れあがっている再エネ賦課金

新電力業者に切り替えて料金を下げられるのは、一般的な家庭ならせいぜい月に数百円がいいところだろう。その数百円も、年にすれば1万円を超えることだってあるから、庶民は真剣に業者選びをするわけだが、そんなことよりもっと注目してほしいのは、知らないうちに再エネ賦課金がとんでもない金額に膨れあがって我々の電気料金にのせられていることだ(上図)。

上のケースは相当安い(ほとんど電気を使っていない)請求書だと思うが、総額3584円のうち6%に相当する221円が加算されているのだ。

633kWh使ったら1000円を超える。

↑40A契約で633kwhを超えるようなケースでは、再エネ賦課金も1000円を超えてしまう

これは太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスの発電で作った電気を高い固定価格で買い取るためのものだ。国が定めている。

これらの発電方法は自由競争にしたら火力発電などに負けてしまうため、国がてこ入れして高く買い取ることを保証しますよ、その分は電気料金に上乗せしていいですよ、という法律だ。

「再生可能エネルギー」というが、どんな発電方式も石油がなければ不可能になる。

例えば、太陽光発電に使うパネルはシリコンが一般的な材料だが、薄く散らばるケイ素を集めて精製し、最終的に発電パネルを作るまでに大変なエネルギーを使っている。原材料を集めるのもそれを精製するのも、石油がなかったらできない。

エネルギー事業はエネルギーと資源を使ってエネルギーを作りだす事業だ。100のエネルギーを作りだすために120のエネルギーを使うようなことになったら馬鹿げているし採算が合わないからやらないわけだが、そこに高額の税金を投入して優遇措置をとれば、本来成立しない事業が逆に儲かってしまうこともある。

そういう狂った事態にならないよう、政府は汚染や危険性、環境への負荷や悪影響をしっかり監視した上で(これが非常に重要)基本的に自由競争にさせればよい。極端な優遇措置がなく、全部事業者負担で発電しなければならないとすれば、事業者は最も合理的で安全、安定した発電方法を選ぶ。

しかし、そこに税金を投入したり、電気料金にどんどん余計なコストを上乗せしてよいという法律を作るから、原発のようなものがまかり通り、巨大な利権構造を作り上げてしまう。一度作られた利権構造は、それを失うまいとする勢力が必死で維持しようとするから、どんどんひどい方向に進み、元に戻れなくなる。核燃サイクルなどはその最たるものだ。

「高い電気」というのは、他の発電方法よりも余計にエネルギーを使うから、効率が悪くて無駄が多いから、高価な資源(レアメタルなど)を使うから高くなる。自由競争にしたら負けてしまうからと、無理矢理高く買い取って優遇すれば、エネルギーを無駄に使うことになる。

おかげで狭い日本のあちこちに巨大風車やメガソーラーができて、山は切り拓かれ、農地は減り、土壌が弱る。巨大風車の低周波で身体を壊して苦しむ人が増え、日光が届かない土地が増えて生物層も弱体化し、数十年後には処理困難な粗大ゴミがあふれることになる。

「原発に反対だから、高くてもクリーンな発電方法をしている業者から電気を買う」などと言っている能天気な人たちがいっぱいいるが、それは原発を無理矢理押し進めてきた間違った国策と同じことを応援しているのだと気づくべきだ。

ちなみに再エネ賦課金は現在1kwあたり1.58円である。これは段階制ではなく一律なので、電気を節約している家庭にほど比率は高くのしかかっている。

再エネ賦課金制度、特に風力と太陽光の優遇はとんでもない利権であり、国土・自然環境の破壊を意味する。原発でさんざん利権をむさぼってきた企業や、それを支えてきた官僚・政治家たちが、新たな利権の巣として再エネに群がっている図を見抜いてほしい。

再エネ賦課金制度や総括原価方式を廃止すれば、原発はなくなり、電力業者は真剣に日本にいちばん向いている合理的な発電方法を追求する。

再エネと呼ばれている発電方法で日本に向いているのは地熱と小水力(流水型)だろうが、それも基本的には自由競争のもとでやっていくべきだ。

実際問題、流水型小水力などは買い取り価格が低く抑えられているので、なんの優遇にもなっていない。

技術開発や研究に援助することは必要だが、現段階で高くついている電気を優遇して高く買い取るのは、原発政策と同じで大きな間違いだ。

奇跡の「フクシマ」──「今」がある幸運はこうして生まれた

7つの「幸運」が重なったからこそ日本は救われた! 電子書籍『数字と確率で実感する「フクシマ」』のオンデマンド改訂版。 製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)

製本の仕方を選んでご注文↓(内容は同じです。中綴じ版はホチキス留め製本です)新・マリアの父親

たくき よしみつ・著 第4回「小説すばる新人賞」受賞作『マリアの父親』の改訂版。

A5判・124ページ ★オンデマンド 980円(税別)

■ご案内ページは⇒こちら

■ご案内ページは⇒こちら

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://gabasaku.asablo.jp/blog/2016/03/24/8056401/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

◆小説、狛犬本、ドキュメンタリー……「タヌパックブックス」は⇒こちらから

◆「タヌパックブックス」は⇒

◆コロナで巣ごもりの今こそ、大人も子供も「森水学園」で楽しもう

『介護施設は「人」で選べ』

親を安心して預けられる施設とは? ご案内ページは⇒こちら

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』

(2012/04/20発売 岩波ジュニア新書)…… 3.11後1年を経て、経験したこと、新たに分かったこと、そして至った結論■今すぐご注文できます

立ち読み版は⇒こちら

「狛犬本」の決定版!