次元と現世 ― 2024/01/31 21:25

自分の寿命がどんどん短くなっているのを感じる。

だから、何かを残して死にたいと思うわけだが、そこまで「現世」を愛せなくなっている。

ぷちぷちサミットの最後は昨年9月3日付けになっていて、こちらも続きを書けないでいるが、そのときの心境がじわじわと濃くなって、今に続いている感じ。

現世を愛せなくなっていることと、自分の肉体の寿命が残り少ないことから、現世以外の世界に思いをはせる時間が増えた。

現世以外の世界……つまり、自分が今知覚している物理世界以外に、世界は無数にあるという意味だが、人間の脳の限界で、多重世界のイメージはなかなか摑めない。

我々(の肉体)が知覚している現世は三次元だと言われるが、では二次元、一次元、ゼロ次元とはどういう世界か。四次元、五次元……というのはどういう世界か、そもそも存在するのか、というようなことだ。

まずは二次元の世界。

「二次元の恋人」という言葉があるように、二次元は平面のことだという。蟻は我々同様に三次元の世界に生きているが、蟻が知覚している世界は二次元に近いだろう。

一次元は線のことだ。特定の方向にしか伸びていかない世界。これはむしろ二次元世界よりも想像しづらい。

また、時間は一次元である、という説明がされることもあるのでややこしい。

さらには、一次元世界は必ずしも「直線」ではない。直線というのは二次元以上の世界における線のあり方の一つであって、一次元世界には「まっすぐ」とか「曲がらない」という概念もないと思われるからだ。

だから、線がループして元に戻るような一次元世界というものも存在しうるのではないか。

時間は一次元であるという説明にもこれはあてはまりそうだ。ループする時間というものがあるなら、タイムマシン的なものや生まれ変わりといったものも可能なのかもしれない。

点はゼロ次元ということらしい。

これもまた想像が難しい。

数学の問題で「点Aが直線上を秒速1mで動くとき……」なんていうのがよくあるが、数学における点は大きさがない。大きさがないものは存在するのか? それはただの概念であって、現世には「存在」しているといえないのではないか?

……なんてことも考えてしまう。

こう考えていくと、我々人間が知覚している三次元の世界よりも低次元の世界のほうが想像しづらくて、想像しづらいということは、もしかしたら低次元世界のほうが高級な(?)世界なんじゃないか、と考えたりもする。

「高次元」という言葉は「高級な」というイメージと結びつきやすいが、ゼロ次元(点)こそが最も高次元(?)な世界であって、そこに神(?)が存在していたりして……?

電子のような極小の粒子を「量子」と呼んで、人間の感覚では想像しづらい動きをしているなどと説明されるが、どれだけ小さくても大きさ(質量)があるならゼロ次元ではない。

例えば、電子には本当に質量があるのだろうか? 物理学の世界では「ある」と証明されているのだろうが、もしかすると実体はゼロ次元で、人間が観察している電子(を含む「量子」)は、ゼロ次元の何かに付随して生じている「現象」なのではないか? いや、その逆で、ゼロ次元の「何か」こそが「現象」の正体(思念?)であって、量子はそれに付随して生じた極小のゴミのようなものであり、実体ではないのではないか?

文系の頭だと、そんなことを想像してみたりする。

「時間と空間」、合わせて「時空」などと呼ばれ、現世を構成している重要な要素とされているわけだが、空間認識とは別の概念である。

時間は直線的に動くと考えられることから、我々が認識している現世は、三次元空間(縦横奥行きのある立体空間)に時間軸を加えた四次元空間である、なんていう説明もある。

一方では、四次元空間に時間軸は関係なくて、あくまでも空間要素としてもう一次元加わった世界があるのだ、という説明もある。

どちらの説明も、我々の感覚からすると納得しきれるものではない。

三次元空間に時間軸という四次元目の要素が加わって現世になるのであれば、ゼロ次元に時間軸が加わる二次元世界、直線という一次元の世界に時間軸が加わる二次元世界、平面という二次元世界に時間軸が加わる三次元世界というものがあってもいいのではないか。

ゼロ次元(質量のない点という概念)に時間軸が加わった世界とはどんなものなのか。

その世界では、時間が流れても点は移動しない。縦も横も奥行きもない、つまり「空間がない」のだから、動きはない世界ということになる。それでも時間は流れているので、何かが「変化する」はずである。

これは思念の世界ではないだろうか。

例えば、夢の中の世界で我々は空を飛んだり、なかなかつかない幻の駅に向かって電車に乗っていたりするが、実際には物体として移動しているわけではない。そこにあるのは思念(脳波?)だけである。これは「ゼロ次元+時間」の一次元世界といえるのだろうか?

線を表す一次元世界と区別するために、時間軸を、ひとつの次元に加えることができる別要素の「0.5次元」と定義してみよう。

ただし、時間「だけ」では存在できないので、時間だけが独立した0.5次元は考えない。0.5次元はゼロ次元+時間だ。

しかし、物理的な空間(例えば、現世)に存在するものではないので、我々はこれを知覚できない。

0.5次元である魂が一次元に入り込む(1.5次元)と、方向性を持ち、ある種の意志になる。

例えば、夢の中の世界(時間は流れているが、目に見える物体は存在せず、脳波による思念という、ほぼ質量のないもので構成されている世界)は、1.5次元の世界に近いかもしれない。

二次元がテレビの画面のようなものだとすれば、そこに時間を与えた動画の世界は2.5次元に近い。2.5次元の世界はリアル(現実、実体)ではなく、我々が手で触れたり舌で味わったりすることができないが、ある種の意志を込めて3.5次元の世界に生きる我々を動かすことができる。

……そう考えていくと、3.5次元に生きている我々人間の一生は、たまたま生成された3次元空間の中で、一方向にしか進むことができない「時間」という制約を受けて限定的に生じている個々の現象にすぎない。

肉体が滅びて、脳波が消えてしまうと、それまで構成されていた「生命」という感覚は解体され、量子のレベル(一次元)まで分解される。

それは、人間の意識からすれば死であるが、多重世界全体からすれば、より制限の少ない、自由度が高い次元に戻されるという、無数に繰り返されている現象の一つにすぎない。

ただ、そうなった(量子レベルに解体された)後に、再びゼロ次元である何らかの意志のようなものによって、3次元生命体に組み替えられるのかどうか、そのときの「意識」はどういうものなのかは、現世という3.5次元世界があまりにも限定的であるために、そこで生きている我々には想像もつかない。

「現世」から離れていく肉体の脳に残された精一杯の思考力で考えてみると、そんなところかな。

弥生時代を築いた渡来人は2系統いた。1000年の「暴力団時代」の後に訪れた奇跡のような戦のない200余年。西郷、大久保、板垣らが「まともな維新」をぶち壊して、イギリス傀儡政権を作ってしまった。

講師と生徒一人の対話形式で、スラスラ読める、まったく新しい「真」日本史読み物が登場!

オンラインでご注文(カードまたはコンビニ決済)

----------------------------------------------------

(まえがき より)

だから、何かを残して死にたいと思うわけだが、そこまで「現世」を愛せなくなっている。

ぷちぷちサミットの最後は昨年9月3日付けになっていて、こちらも続きを書けないでいるが、そのときの心境がじわじわと濃くなって、今に続いている感じ。

現世を愛せなくなっていることと、自分の肉体の寿命が残り少ないことから、現世以外の世界に思いをはせる時間が増えた。

現世以外の世界……つまり、自分が今知覚している物理世界以外に、世界は無数にあるという意味だが、人間の脳の限界で、多重世界のイメージはなかなか摑めない。

「ゼロ次元」がいちばん「高次元」かもしれない?

そこでまず、よく言われている「次元」というものについて考えてみる。我々(の肉体)が知覚している現世は三次元だと言われるが、では二次元、一次元、ゼロ次元とはどういう世界か。四次元、五次元……というのはどういう世界か、そもそも存在するのか、というようなことだ。

まずは二次元の世界。

「二次元の恋人」という言葉があるように、二次元は平面のことだという。蟻は我々同様に三次元の世界に生きているが、蟻が知覚している世界は二次元に近いだろう。

一次元は線のことだ。特定の方向にしか伸びていかない世界。これはむしろ二次元世界よりも想像しづらい。

また、時間は一次元である、という説明がされることもあるのでややこしい。

さらには、一次元世界は必ずしも「直線」ではない。直線というのは二次元以上の世界における線のあり方の一つであって、一次元世界には「まっすぐ」とか「曲がらない」という概念もないと思われるからだ。

だから、線がループして元に戻るような一次元世界というものも存在しうるのではないか。

時間は一次元であるという説明にもこれはあてはまりそうだ。ループする時間というものがあるなら、タイムマシン的なものや生まれ変わりといったものも可能なのかもしれない。

点はゼロ次元ということらしい。

これもまた想像が難しい。

数学の問題で「点Aが直線上を秒速1mで動くとき……」なんていうのがよくあるが、数学における点は大きさがない。大きさがないものは存在するのか? それはただの概念であって、現世には「存在」しているといえないのではないか?

……なんてことも考えてしまう。

こう考えていくと、我々人間が知覚している三次元の世界よりも低次元の世界のほうが想像しづらくて、想像しづらいということは、もしかしたら低次元世界のほうが高級な(?)世界なんじゃないか、と考えたりもする。

「高次元」という言葉は「高級な」というイメージと結びつきやすいが、ゼロ次元(点)こそが最も高次元(?)な世界であって、そこに神(?)が存在していたりして……?

電子のような極小の粒子を「量子」と呼んで、人間の感覚では想像しづらい動きをしているなどと説明されるが、どれだけ小さくても大きさ(質量)があるならゼロ次元ではない。

例えば、電子には本当に質量があるのだろうか? 物理学の世界では「ある」と証明されているのだろうが、もしかすると実体はゼロ次元で、人間が観察している電子(を含む「量子」)は、ゼロ次元の何かに付随して生じている「現象」なのではないか? いや、その逆で、ゼロ次元の「何か」こそが「現象」の正体(思念?)であって、量子はそれに付随して生じた極小のゴミのようなものであり、実体ではないのではないか?

文系の頭だと、そんなことを想像してみたりする。

「時間軸」という鬼っ子

ここで問題となるのは、時間軸というものの扱いだ。「時間と空間」、合わせて「時空」などと呼ばれ、現世を構成している重要な要素とされているわけだが、空間認識とは別の概念である。

時間は直線的に動くと考えられることから、我々が認識している現世は、三次元空間(縦横奥行きのある立体空間)に時間軸を加えた四次元空間である、なんていう説明もある。

一方では、四次元空間に時間軸は関係なくて、あくまでも空間要素としてもう一次元加わった世界があるのだ、という説明もある。

どちらの説明も、我々の感覚からすると納得しきれるものではない。

三次元空間に時間軸という四次元目の要素が加わって現世になるのであれば、ゼロ次元に時間軸が加わる二次元世界、直線という一次元の世界に時間軸が加わる二次元世界、平面という二次元世界に時間軸が加わる三次元世界というものがあってもいいのではないか。

ゼロ次元(質量のない点という概念)に時間軸が加わった世界とはどんなものなのか。

その世界では、時間が流れても点は移動しない。縦も横も奥行きもない、つまり「空間がない」のだから、動きはない世界ということになる。それでも時間は流れているので、何かが「変化する」はずである。

これは思念の世界ではないだろうか。

例えば、夢の中の世界で我々は空を飛んだり、なかなかつかない幻の駅に向かって電車に乗っていたりするが、実際には物体として移動しているわけではない。そこにあるのは思念(脳波?)だけである。これは「ゼロ次元+時間」の一次元世界といえるのだろうか?

時間=生命活動なのか?

時間軸を持たない世界では動きが生まれない。そう考えていくと、時間軸=生命活動とも考えられる。線を表す一次元世界と区別するために、時間軸を、ひとつの次元に加えることができる別要素の「0.5次元」と定義してみよう。

ただし、時間「だけ」では存在できないので、時間だけが独立した0.5次元は考えない。0.5次元はゼロ次元+時間だ。

次元が増えるほど世界は狭まる?

ゼロ次元の「何か」を、すべての世界の大元となる神のようなものだとすれば、ゼロ次元+時間(0.5次元)は魂のようなものかもしれない。ゼロ次元だから物理的な空間の中に存在しているわけではない。空間的な制限を受けないので無数に存在できる。しかし、物理的な空間(例えば、現世)に存在するものではないので、我々はこれを知覚できない。

0.5次元である魂が一次元に入り込む(1.5次元)と、方向性を持ち、ある種の意志になる。

例えば、夢の中の世界(時間は流れているが、目に見える物体は存在せず、脳波による思念という、ほぼ質量のないもので構成されている世界)は、1.5次元の世界に近いかもしれない。

二次元がテレビの画面のようなものだとすれば、そこに時間を与えた動画の世界は2.5次元に近い。2.5次元の世界はリアル(現実、実体)ではなく、我々が手で触れたり舌で味わったりすることができないが、ある種の意志を込めて3.5次元の世界に生きる我々を動かすことができる。

……そう考えていくと、3.5次元に生きている我々人間の一生は、たまたま生成された3次元空間の中で、一方向にしか進むことができない「時間」という制約を受けて限定的に生じている個々の現象にすぎない。

肉体が滅びて、脳波が消えてしまうと、それまで構成されていた「生命」という感覚は解体され、量子のレベル(一次元)まで分解される。

それは、人間の意識からすれば死であるが、多重世界全体からすれば、より制限の少ない、自由度が高い次元に戻されるという、無数に繰り返されている現象の一つにすぎない。

ただ、そうなった(量子レベルに解体された)後に、再びゼロ次元である何らかの意志のようなものによって、3次元生命体に組み替えられるのかどうか、そのときの「意識」はどういうものなのかは、現世という3.5次元世界があまりにも限定的であるために、そこで生きている我々には想像もつかない。

「現世」から離れていく肉体の脳に残された精一杯の思考力で考えてみると、そんなところかな。

『馬鹿が作った日本史 縄文時代~戊申クーデター編』

講師と生徒一人の対話形式で、スラスラ読める、まったく新しい「真」日本史読み物が登場!

ISBN978-4-910117-38-6

B6判・300ページ

★オンデマンド 2200円(税込)、送料:330円

★オンデマンド 2200円(税込)、送料:330円

オンラインでご注文(カードまたはコンビニ決済)

----------------------------------------------------

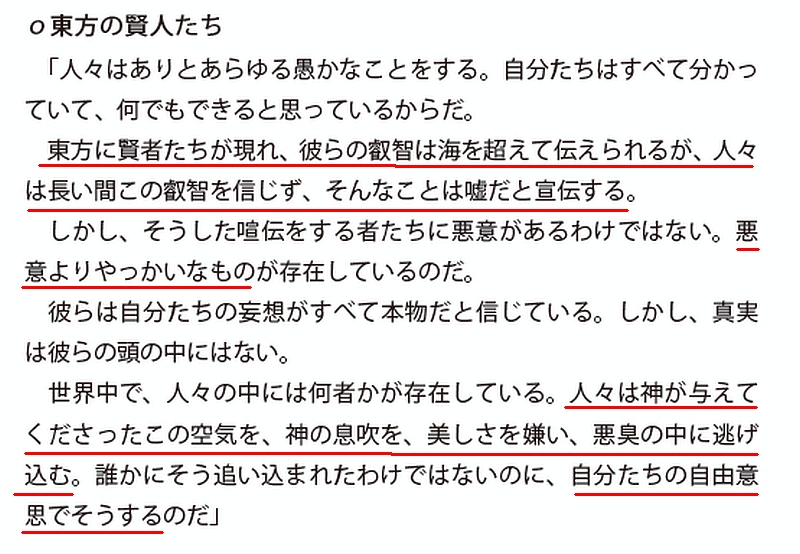

『新釈・クレムナの予言 タラビッチが見た2025年』

最後はプーチンやヌーランドも登場する? 19世紀から現代人へのメッセージ

オンライン決済でご購入

で見てみる⇒こちら

で見てみる⇒こちら

Kindle版は⇒こちら(Kindle Unlimitedなら0円)

Kindle版は⇒こちら(Kindle Unlimitedなら0円)

最後はプーチンやヌーランドも登場する? 19世紀から現代人へのメッセージ

(まえがき より)

----------------------------------------------------

『神は成長する 霊肉二元論の向こう側』

肉体と魂といった単純化された霊肉二元論を超えて、「私」という意識は脳(肉体)と個性を持った神が結びついて生成されているという思考モデルを展開させた「神 」論。

後半では2020年以降の「リセット世界」「人間を機械化した専制世界」という企みにどう向き合うかについても触れる。

読みやすいよう、本文フォントには大きな16級明朝を使用。

肉体と魂といった単純化された霊肉二元論を超えて、「私」という意識は脳(肉体)と個性を持った神が結びついて生成されているという思考モデルを展開させた「

後半では2020年以降の「リセット世界」「人間を機械化した専制世界」という企みにどう向き合うかについても触れる。

読みやすいよう、本文フォントには大きな16級明朝を使用。

ISBN 978-4-910117-37-9

B6判・116ページ ★オンデマンド 1408円(税込) 送料330円

ご案内ページは⇒こちら

オンライン決済でご購入

でご購入は⇒こちらから

でご購入は⇒こちらから

Kindle版は⇒こちら(500円または0円)

Kindle版は⇒こちら(500円または0円)

オンライン決済でご購入

オンライン決済でご購入

----------------------------------------------------

トンデモ時代を生き延びる「古くからの知恵」と「新しい発想」がここにある!

カエルやらカタカムナやら量子論やら…… 森水学園第三分校

免疫系を正常に保つのに効果があると複数の医師が薦めているビタミンD3。

で2830円。8円/粒 だったものが円安で高騰中(2022/10/18時点では3499円。10円/粒) ⇒こちら

で2830円。8円/粒 だったものが円安で高騰中(2022/10/18時点では3499円。10円/粒) ⇒こちら

↑これも1日おき、2日おきくらいに併用しています。気合いが入りやすくなるような?? プラシーボかもしれませんが……。

「マイルド・サバイバー」 (たくき よしみつ・著、MdN新書)

以下からもご購入できます(Click)

----------------------------------------------------