Amazonでオリジナル書籍を売るまでの道のり ― 2019/09/22 21:28

オンデマンド出版なら赤字を抱えずに本が作れる、という時代になった。しかし、赤字にならないのはいいが、とにかく売れない。個人が運営するWebサイトだけでPRするのは限界があるし、カード情報の入力なども抵抗があるからか……。

オンデマンドブックをAmazonで売れたらいいのだがなあ……ということは以前から考えていた。

『狛犬かがみ』は初版と改訂第2版のいずれも売り切って、現在在庫なし状態が続いている。一般書店で数千冊も売れたとは到底考えられないので、ほとんどはAmazon経由ではないかと思う。

現在の版元(トランスビュー)は取次を通さない「一人出版社」の先駈け的存在で、その販売手法はいろいろなメディアで取り上げられている。

トランスビュー方式とは、「書店に直で卸す本は、送料自社持ちで返品も認めるが、返品するときは送料は書店持ちでね」という方式。

しかし、この方法でも、本はオフセットでまとまった冊数作っておかねばならないし、受注・発送などの作業も全部自分でやらなければならないから、労力も運転資金もかなり必要になる。

調べていくと、最初の条件は「ISBNコードをつける」ことだった。

Amazonでは、商品としての本には必ずこれがついていることを条件としている。

ISBNとは何か?

出版業界の人には説明不要だが、一応書いておくと、ISBNは書籍を識別するための世界共通コードで、本の戸籍のようなもの。ISBNコードをつけることで、日本だけでなく、世界中ですぐにその本が何かを特定することができるようになる。

13桁のコードで表され、日本の出版物の場合、通常は、

ISBN978 - 4 - AAAA - BBBB - C

という構成になっている。

最初の978-4は出版元が日本または言語が日本語であることを示している。ちなみに978-0および978-1は英語、978-2はフランス語、978-3はドイツ語……だ。

A部分は「出版者記号」、B部分は「書名記号」で、それぞれの桁数は決まっていないが、合計で8桁になる。

A部分が2桁なら残りは6桁だから、000000から999999までの100万冊分の書名コードが割り振れる。

最後のC部分の1桁は「チェックディジット」といって、検算機能を持っている。ISBNコードが正しいかどうかを決められた数式にあてはめて計算した結果の0 - 9の数字1桁が入る。

『医者には絶対書けない幸せな死に方』には、ISBN978-4-06-291514-4 という13桁のISBNコードがついている。

06が講談社を示し、291514は『医者には絶対書けない幸せな死に方』という本に個別に振られたコードだ。

ちなみに2桁コードを持っている出版社を番号が若い順に並べていくと、

これらは計算上は100万タイトルまでは順番にISBNコードを振っていけることになる。

ISBNを取得するには、出版社や発行人となる個人や団体が日本図書コード管理センターに登録申請をして「出版者コード」を決定してもらうことが第一歩となる。

今回、「タヌパック」が取得した出版者コードは910117で、6桁コードなので、その後に使えるのは2桁(00~99)。つまり100冊(100タイトル)分のISBNコードを取得した。死ぬまでに100タイトル使いきるかどうかは分からないが、10タイトルでは不足なのは明らかだから、とりあえずは100タイトル分取得したわけだ。

このそれぞれについて、経費やリスク、運営する上での自由度や満足度を調べた結果、3の方法しかないと分かった。

1は本の形式がAmazonで細かく決められており、本を作る上での自由度が制限される。また、取次業者に本を登録(PDFファイル)した後は、訂正が効かない。もちろん、取次業者への手数料がかかる。

2は、Amazonに支払う手数料割合が大きい上、都度、本をアマゾンに納入する手間とコストがハンパない。

3は、自分で配送するから、印刷・製本所から購入者に直送できるので、送料と時間を節約できる。ただし、売れても売れなくても大口取り引き契約者としての契約料(毎月約5000円)は払い続けるし、個別の売り上げにもAmazonへの手数料(15%+80円)はかかるので、赤字は確実に出るであろう……。

ここまで調べて、計算をするのだけでもかなりのエネルギーを使った。しかし、ISBNと出版JANコード取得(これはAmazonでしか売らないなら必要ないのだが、一応、将来どうなるか分からないので取得した)も済んだので、後には戻れない。

最後の壁は、Amazonのカタログに本を新規登録することだった。新たにISBNを振る本だから、当然、どこのデータベースにも存在しない本なわけで、「こういう本を新規に出版しますので、Amazonさんのカタログに登録してください」と申請し、認めてもらわないといけない。

これが実はいちばん不安だった。その不安は的中して、最初にいろいろやりとりがあって、行き違いもあったのだが、数日で解決し、今は自由に「新刊書」をAmazonのカタログに登録できるようになった(今後、システムやポリシー変更などがないことを祈るばかり)。

現在、「タヌパック」がAmazonで売っている本は⇒こちらからどうぞ。

しかし、これでめでたしめでたしとは当然ならない。

最大の誤算は、「Amazonに出しても売れない」ということだった。

すでに1週間以上経過したが、見事に1冊も売れていないのである。

10月からは消費税も上がり、印刷・製本代、送料、Amazonへの契約料など、すべての経費が上がる。

人々の生活も苦しくなり、本を読む気力も時間も金銭的余裕もなくなる一方だろう。

こうなったら、しっかり覚悟を決めるしかない。

どうせ残された時間はわずかなのだから、生死に関わらない範囲なら、金勘定のことでアッパトッパすることはない。

宮沢賢治は、生きている間は自分の作品がまともに本にさえならなかった。

生前に刊行されたのは、詩集『春と修羅』と童話集『注文の多い料理店』だけだが、どちらも自費出版だ。『春と修羅』は地元花巻の印刷所に持ち込んで1000部を作り、ある人物に500部委託して東京での販売を頼んだものの、「ゾッキ本」(売れない新刊本)として流され、定価2円40銭のところ、古本屋で50銭で売られたという(Wikiより)。

『注文の多い料理店』のほうは、盛岡高農の後輩たちの協力を得てなんとか出版費用を工面して1000部作ったが、まったく売れず、賢治自身が父親から借金して200部を買い取ったそうだ。

まあ、それに比べたら、今の自分ははるかに恵まれた環境にいる。この幸福を味わい尽くしてから死ぬぞ、という前向きな気持ちになれる。

という一節を初めて読んだ。

ああ、これって、オンデマンドならいくらでもできるんだよな、と思った。ISBNコードの役割からしたら、同じ番号の書物の内容がどんどん書き換えられるのは御法度だろうが、誤字訂正とかなら当然許容範囲だし、デジタル時代の出版物というのは、改訂作業の自由度が高いことも大きなメリットといえる。

Kindleブックなどは、同じ登録書籍のカバーや内容改定をいつでもWEB上の編集ページから行えるしね。

現在、ISBNコードを振りながら、コストの問題もあって、A5の2段組で作った本をB6の1段組に編集し直したりしているのだが、2013年に作ったA5判の『新・マリアの父親』には、だいぶ直したつもりだったが、かなり誤字・脱字が残っていた。細部の表現や間違いなども直しながら、頭からていねいに編集した。

その編集作業をしながら、へえ~、こんな話だったのか、と、感心している「作者」。ラストシーンでは思わず涙ぐんでしまったよ。

1冊も売れていないのに、あれもこれも……と、やりたいことが一気に増えた。楽しい60代を送るための赤字なら、それはもう人生の必要経費でしかない。

しかし、オンデマンド本は1冊も売れなければ、「もの」として存在しなかった本になってしまうわけだから、このままではいかんわなあ……。

オンデマンドブックをAmazonで売れたらいいのだがなあ……ということは以前から考えていた。

『狛犬かがみ』は初版と改訂第2版のいずれも売り切って、現在在庫なし状態が続いている。一般書店で数千冊も売れたとは到底考えられないので、ほとんどはAmazon経由ではないかと思う。

現在の版元(トランスビュー)は取次を通さない「一人出版社」の先駈け的存在で、その販売手法はいろいろなメディアで取り上げられている。

哲学思想、宗教、教育などを中心に、日販・トーハンといった取次店を通さず、直接書店に書籍を郵送する方法で卸す独自の営業で注目されている。取次店では太洋社のみ取引があるが、このルートで流通された商品は書店からの返品を認めない。また配本部数も全て書店に一任されており、他の出版社が行う新刊委託(注文がなくても、出版社・取次店側が見計らって送品すること)は一切行わない。

池田晶子「14歳からの哲学」( ISBN 978-4-901510-14-1 )は30万部を超えるベストセラーとなった。

(Wikiより)

トランスビュー方式とは、「書店に直で卸す本は、送料自社持ちで返品も認めるが、返品するときは送料は書店持ちでね」という方式。

しかし、この方法でも、本はオフセットでまとまった冊数作っておかねばならないし、受注・発送などの作業も全部自分でやらなければならないから、労力も運転資金もかなり必要になる。

ISBN出版者コードを取得する

商業出版では売れないと判断される本を自分で次々に出版しようとする場合、在庫を抱える方式は到底無理なので、オンデマンド出版以外は考えられない。しかし、オンデマンド本をAmazonで売ることは可能なのか?調べていくと、最初の条件は「ISBNコードをつける」ことだった。

Amazonでは、商品としての本には必ずこれがついていることを条件としている。

ISBNとは何か?

出版業界の人には説明不要だが、一応書いておくと、ISBNは書籍を識別するための世界共通コードで、本の戸籍のようなもの。ISBNコードをつけることで、日本だけでなく、世界中ですぐにその本が何かを特定することができるようになる。

13桁のコードで表され、日本の出版物の場合、通常は、

ISBN978 - 4 - AAAA - BBBB - C

という構成になっている。

最初の978-4は出版元が日本または言語が日本語であることを示している。ちなみに978-0および978-1は英語、978-2はフランス語、978-3はドイツ語……だ。

A部分は「出版者記号」、B部分は「書名記号」で、それぞれの桁数は決まっていないが、合計で8桁になる。

A部分が2桁なら残りは6桁だから、000000から999999までの100万冊分の書名コードが割り振れる。

最後のC部分の1桁は「チェックディジット」といって、検算機能を持っている。ISBNコードが正しいかどうかを決められた数式にあてはめて計算した結果の0 - 9の数字1桁が入る。

『医者には絶対書けない幸せな死に方』には、ISBN978-4-06-291514-4 という13桁のISBNコードがついている。

06が講談社を示し、291514は『医者には絶対書けない幸せな死に方』という本に個別に振られたコードだ。

ちなみに2桁コードを持っている出版社を番号が若い順に並べていくと、

- 00 岩波書店

- 01 旺文社

- 02 朝日新聞社出版

- 03 偕成社

- 04 角川書店

- 05 学研

- 06 講談社

- 07 主婦の友社

- 08 集英社

- 09 小学館

これらは計算上は100万タイトルまでは順番にISBNコードを振っていけることになる。

ISBNを取得するには、出版社や発行人となる個人や団体が日本図書コード管理センターに登録申請をして「出版者コード」を決定してもらうことが第一歩となる。

今回、「タヌパック」が取得した出版者コードは910117で、6桁コードなので、その後に使えるのは2桁(00~99)。つまり100冊(100タイトル)分のISBNコードを取得した。死ぬまでに100タイトル使いきるかどうかは分からないが、10タイトルでは不足なのは明らかだから、とりあえずは100タイトル分取得したわけだ。

Amazonで売るための3つの方法

さて、ISBNコードをつけたオンデマンド本をAmazonで売るためには、以下の方法があることが分かった。- Amazon PODという、Amazon自身がやっているオンデマンド本販売システムで売る。ただし、これはAmazonが契約した取次業者を通してしか使えない。

- 「e託」という方法で、Amazonに本を預けて売ってもらう。Amazonの仕入れ数はAmazonが決める。売れたら、その分、Amazonから納入依頼が届くので、都度、Amazonに本を納入する。

- Amazonに毎月契約料を払って「大口販売業者」となり、マーケットプレイスで販売する。売れても売れなくても契約料は支払わなければならないし、本の発送も自分で行う。

このそれぞれについて、経費やリスク、運営する上での自由度や満足度を調べた結果、3の方法しかないと分かった。

1は本の形式がAmazonで細かく決められており、本を作る上での自由度が制限される。また、取次業者に本を登録(PDFファイル)した後は、訂正が効かない。もちろん、取次業者への手数料がかかる。

2は、Amazonに支払う手数料割合が大きい上、都度、本をアマゾンに納入する手間とコストがハンパない。

3は、自分で配送するから、印刷・製本所から購入者に直送できるので、送料と時間を節約できる。ただし、売れても売れなくても大口取り引き契約者としての契約料(毎月約5000円)は払い続けるし、個別の売り上げにもAmazonへの手数料(15%+80円)はかかるので、赤字は確実に出るであろう……。

ここまで調べて、計算をするのだけでもかなりのエネルギーを使った。しかし、ISBNと出版JANコード取得(これはAmazonでしか売らないなら必要ないのだが、一応、将来どうなるか分からないので取得した)も済んだので、後には戻れない。

最後の壁は、Amazonのカタログに本を新規登録することだった。新たにISBNを振る本だから、当然、どこのデータベースにも存在しない本なわけで、「こういう本を新規に出版しますので、Amazonさんのカタログに登録してください」と申請し、認めてもらわないといけない。

これが実はいちばん不安だった。その不安は的中して、最初にいろいろやりとりがあって、行き違いもあったのだが、数日で解決し、今は自由に「新刊書」をAmazonのカタログに登録できるようになった(今後、システムやポリシー変更などがないことを祈るばかり)。

現在、「タヌパック」がAmazonで売っている本は⇒こちらからどうぞ。

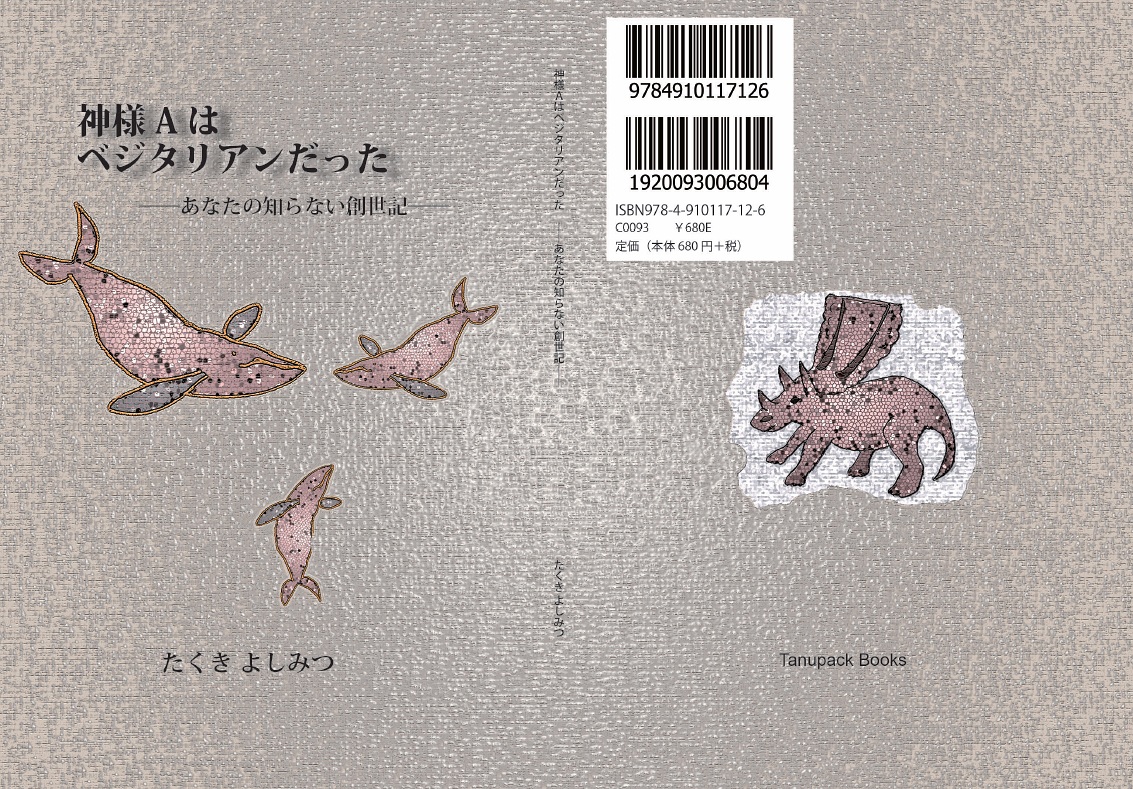

ISBNと出版JANコードのバーコードを規定通りに印刷した本。このバーコード、デザイナーにはとても評判が悪い。これのおかげで本の表4デザインが台なしになってしまうから……。実際、その作業をしてみると、「邪魔だよなあ」という気持ちになる

賢治に比べたら……

……というわけで、なんとかタヌパックの本がAmazonを通じて販売できるようになった。しかし、これでめでたしめでたしとは当然ならない。

最大の誤算は、「Amazonに出しても売れない」ということだった。

すでに1週間以上経過したが、見事に1冊も売れていないのである。

10月からは消費税も上がり、印刷・製本代、送料、Amazonへの契約料など、すべての経費が上がる。

人々の生活も苦しくなり、本を読む気力も時間も金銭的余裕もなくなる一方だろう。

こうなったら、しっかり覚悟を決めるしかない。

どうせ残された時間はわずかなのだから、生死に関わらない範囲なら、金勘定のことでアッパトッパすることはない。

宮沢賢治は、生きている間は自分の作品がまともに本にさえならなかった。

生前に刊行されたのは、詩集『春と修羅』と童話集『注文の多い料理店』だけだが、どちらも自費出版だ。『春と修羅』は地元花巻の印刷所に持ち込んで1000部を作り、ある人物に500部委託して東京での販売を頼んだものの、「ゾッキ本」(売れない新刊本)として流され、定価2円40銭のところ、古本屋で50銭で売られたという(Wikiより)。

『注文の多い料理店』のほうは、盛岡高農の後輩たちの協力を得てなんとか出版費用を工面して1000部作ったが、まったく売れず、賢治自身が父親から借金して200部を買い取ったそうだ。

まあ、それに比べたら、今の自分ははるかに恵まれた環境にいる。この幸福を味わい尽くしてから死ぬぞ、という前向きな気持ちになれる。

改定の道程も作品?

今回、Wikiの「宮沢賢治」を改めてチェックしていて、賢治の作品は、一旦完成した後も次から次へ書き換えられて全く別の作品になってしまうことがある。これは雑誌に発表された作品でも同様で、変化そのものが一つの作品と言える。(Wikiより)

という一節を初めて読んだ。

ああ、これって、オンデマンドならいくらでもできるんだよな、と思った。ISBNコードの役割からしたら、同じ番号の書物の内容がどんどん書き換えられるのは御法度だろうが、誤字訂正とかなら当然許容範囲だし、デジタル時代の出版物というのは、改訂作業の自由度が高いことも大きなメリットといえる。

Kindleブックなどは、同じ登録書籍のカバーや内容改定をいつでもWEB上の編集ページから行えるしね。

現在、ISBNコードを振りながら、コストの問題もあって、A5の2段組で作った本をB6の1段組に編集し直したりしているのだが、2013年に作ったA5判の『新・マリアの父親』には、だいぶ直したつもりだったが、かなり誤字・脱字が残っていた。細部の表現や間違いなども直しながら、頭からていねいに編集した。

その編集作業をしながら、へえ~、こんな話だったのか、と、感心している「作者」。ラストシーンでは思わず涙ぐんでしまったよ。

1冊も売れていないのに、あれもこれも……と、やりたいことが一気に増えた。楽しい60代を送るための赤字なら、それはもう人生の必要経費でしかない。

しかし、オンデマンド本は1冊も売れなければ、「もの」として存在しなかった本になってしまうわけだから、このままではいかんわなあ……。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://gabasaku.asablo.jp/blog/2019/09/22/9156600/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

◆小説、狛犬本、ドキュメンタリー……「タヌパックブックス」は⇒こちらから

◆「タヌパックブックス」は⇒

◆コロナで巣ごもりの今こそ、大人も子供も「森水学園」で楽しもう

『介護施設は「人」で選べ』

親を安心して預けられる施設とは? ご案内ページは⇒こちら

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』

(2012/04/20発売 岩波ジュニア新書)…… 3.11後1年を経て、経験したこと、新たに分かったこと、そして至った結論■今すぐご注文できます

立ち読み版は⇒こちら

「狛犬本」の決定版!