日本ではCOVID-19第一波は終わっている? ― 2020/05/08 21:10

神戸市立医療センター中央市民病院(同市中央区)では、4月上旬までに外来患者千人に対してSARS-CoV-2の抗体検査をしていた。5月2日にその結果を発表したが、3.3%に抗体陽性反応があったという。

100人に3人程度がすでに4月上旬までにSARS-CoV-2に感染して抗体を持っていたということになる。その人たちは感染していることに気づかず、軽い症状、あるいは無症状のまま抗体だけができた、ということだ。

これを読んで、ああ、やっぱり! と思った。

神戸でこの数字であれば、おそらく東京や神奈川など首都圏ではもっと多いだろう。

実際、慶応義塾大学病院(東京都新宿区)は、4月23日までに新型コロナウイルス感染症以外の治療目的で来院した無症状の患者67人にPCR検査を行ったところ、4人(6%)が陽性者だったと公表している。

もしかして日本では感染の第一波は収束していて、今出てきているのは第二波なんじゃないかと想像していたのだが、こうしたデータを見る限り、あながち妄想ではないと思えてきた。

つまり、武漢から直で入ってきた第一波のウイルスは、なんらかの要因(多分DNA的な要素?)で(運よく)日本人にはそれほど被害を及ぼさず、抗体だけはついた。

今、死者がポツポツ出ているのは欧米から入ってきた、変異したウイルスによる第二波なのではないか?? ……と。

日本だけがなぜ感染者数も死者も少ないのかという謎がずっと論じられてきたが、「死者は少なかったが、感染者は少なくなかった」ということではないか。検査していないから感染確定例の数が極端に少ないというだけで、実際にはそこそこの数の感染者はいた。しかし、なんらかの要因で発病~重症化する確率が低かった。

日本人は欧米人に比べて清潔好きで、普段から手洗いの習慣があり、逆にハグやキスの習慣がないから感染が抑えられたという説が根強くあるが、「感染者が相当数いた」のであれば、そういう説明だけでは無理がある。「感染しても気づかないほど軽症、無症状である人の割合が、欧米人より高い」ということではないか。

ざっくりと推理して、中都市で3~4%、大都市では5~6%、地方の田舎町でも1%くらいはすでに抗体を持っている人がいるとすると、これからの対策としては、

「医療崩壊」という言葉は曖昧すぎて違和感があるが、要するに、

1はすぐにでも対応できるはずなのに、厚労省のメンツや指示みたいなものが効率化や最適化を阻止している。

それを制御できないどころか、問題の本質を理解できていない政府中枢はもっと大きな障害だ。

各現場では本当に頑張っている人たちが多いのに、それを生かせない「システム」に縛られ、改革すべき上の人たちがあまりにも無能・無責任すぎる。これをすぐに変革していくことは困難だろう。

そんな中で、我々庶民はどうすればいいのか?

↑まさにそういうことだ。

しかも、運送、製造、医療、介護といった、止められない社会インフラを回している人たちほど自宅待機はできない。そんなことをしたら、誰も(金持ちも貧乏人も)が生きていけない。

そのことを忘れて、パチンコ屋が開いているだの、公園で凧揚げしているだの、川辺でBBQしているだのという視聴者の煽り目的の映像ばかり流しているテレビメディアは猛省せよ。問題の本質はそういうことではない。

死者を極力減らす、という目的なら、考えること、論じることは別にある。それができない社会である、ということが問題だ。

理論的には、感染が消えることがない限りは、封鎖や自粛をしてもしなくても、最終的に死者の総数はあまり変わらないということになる。

ワクチン開発はできるかどうか分からないし、時間がかかるだろう。できたとしても、遺伝的副作用や特異体質の人への危険性などが確認できないままの見切り発車になる。

できることは、重症化する人が集中して救急医療の現場がパンクしないようにすることと、高齢者や病人、そして医療関係者を感染させないようにすること。

その前提で、いかに医療現場への負担を減らすか(集中を避ける、余計な仕事を増やさない、役割分担を徹底する)、ストレスや過労による死や家庭崩壊、人間性崩壊、文化の停滞・後退を防ぐか、ということを考えていかないと、このままではもたない。

(PCR検査は専門職が時間を取られ、感染リスクと戦いながらやる大変な作業だ、という主張は、旧式の方法を元にしての主張のような気がする。唾液からの検体採取は認めないというルールがあったり、自動化した検査装置がありながら活用できていなかったりしているようだから、まずはそうした理不尽な縛りを解消することが先だ)

とにかくデータがないと戦略が取れない。

それができない以上は、もう腹をくくるしかない。ダメなときはダメなんだ。でも、確率的には、多分大丈夫なんだろう……という腹の据え方。

志村けんさんみたいに、すぐに国内最高レベルの医療機関が、ありとあらゆる最先端の方策を駆使しても、残念ながらダメなときはダメ。

一方、放っておかれても、苦しんでも、なんとか自力で回復する人もいる。(もちろん、苦しむ前に医療を受けられないとまずいのだが、実際問題受けられない人がいっぱいいて、すぐには状況が変化しないのなら、それを覚悟して向き合うしかない)

どこかで腹をくくった上で、人間として充実した生き方を見失わないようにしないと。このままでは人間社会全体が物理的な死の前に「精神的な死」に直面してしまう。

実際、こんなことをボソッと書いている私でも、寝ている間に見る夢の中にもコロナは入り込んできているし、朝、起きるときの鬱状態が日々悪化している。

次にこれをやろうかな、というアイデアはいろいろあるのだが、「どうせ……」という否定形の思考が支配的になって、動けない。

これを乗り切るには、自分を変えていかなければいけないのかもしれない。

利己的な発想を捨てて、利他的に動くことに意味を見出す……とか。

若いときにわがまま放題、自己中心で生きてきたツケが回ってきたのかもしれない。

謙虚に、そして否定形の思考ばかりに支配されないように意識して生きる。

……やれることは、そういうことかなあ……。

100人に3人程度がすでに4月上旬までにSARS-CoV-2に感染して抗体を持っていたということになる。その人たちは感染していることに気づかず、軽い症状、あるいは無症状のまま抗体だけができた、ということだ。

これを読んで、ああ、やっぱり! と思った。

神戸でこの数字であれば、おそらく東京や神奈川など首都圏ではもっと多いだろう。

実際、慶応義塾大学病院(東京都新宿区)は、4月23日までに新型コロナウイルス感染症以外の治療目的で来院した無症状の患者67人にPCR検査を行ったところ、4人(6%)が陽性者だったと公表している。

もしかして日本では感染の第一波は収束していて、今出てきているのは第二波なんじゃないかと想像していたのだが、こうしたデータを見る限り、あながち妄想ではないと思えてきた。

つまり、武漢から直で入ってきた第一波のウイルスは、なんらかの要因(多分DNA的な要素?)で(運よく)日本人にはそれほど被害を及ぼさず、抗体だけはついた。

今、死者がポツポツ出ているのは欧米から入ってきた、変異したウイルスによる第二波なのではないか?? ……と。

日本だけがなぜ感染者数も死者も少ないのかという謎がずっと論じられてきたが、「死者は少なかったが、感染者は少なくなかった」ということではないか。検査していないから感染確定例の数が極端に少ないというだけで、実際にはそこそこの数の感染者はいた。しかし、なんらかの要因で発病~重症化する確率が低かった。

日本人は欧米人に比べて清潔好きで、普段から手洗いの習慣があり、逆にハグやキスの習慣がないから感染が抑えられたという説が根強くあるが、「感染者が相当数いた」のであれば、そういう説明だけでは無理がある。「感染しても気づかないほど軽症、無症状である人の割合が、欧米人より高い」ということではないか。

「どちらかというと、これは非常にラッキーなデータ。感染拡大初期に行ったデータで既に3%に達していた。そこから1カ月がたってどう変化したのか大変興味がある。もしかしたらもう少し高いデータが出ている可能性があることは、大いに考えられる」なんにせよ、まだまだ謎だらけ。今が第二波だとすれば、第二波がどの程度で収まるのか、第三波は?? などなど、分からないことだらけだ。

(神戸市立医療センター中央市民病院の木原康樹院長)

ざっくりと推理して、中都市で3~4%、大都市では5~6%、地方の田舎町でも1%くらいはすでに抗体を持っている人がいるとすると、これからの対策としては、

- 若者同士の交流、感染はある程度仕方がないと考える

- 若者が高齢者や入院患者などと接触することは徹底的に避ける

- 病院や高齢者施設での感染防止を徹底させる

- 発病した人への早期の対応

- 保健所と医療現場を切り離す(保健所は本来の仕事に戻し、医療現場からの検査依頼などは民間に回す)

- 唾液でのPCR検査を認める

- その上で、必要な社会インフラを回しながら、社会構造全体の合理化を進める

「医療崩壊」という言葉は曖昧すぎて違和感があるが、要するに、

- 医療現場での役割分担ができていない

- 医療資源(人も装備も設備も)が圧倒的に足りない

1はすぐにでも対応できるはずなのに、厚労省のメンツや指示みたいなものが効率化や最適化を阻止している。

それを制御できないどころか、問題の本質を理解できていない政府中枢はもっと大きな障害だ。

問題は「生き方」をどう変えるか

現状を見ていると、この国が今から目を見張るような見事な対応をしていくとは思えない。各現場では本当に頑張っている人たちが多いのに、それを生かせない「システム」に縛られ、改革すべき上の人たちがあまりにも無能・無責任すぎる。これをすぐに変革していくことは困難だろう。

そんな中で、我々庶民はどうすればいいのか?

新型コロナは、人々の連帯も引き裂いていく。フランスの経済学者でEU結成の立て役者でもあるジャック・アタリ氏はこう主張する。

「ウイルスに怯えると『自分さえよければいい』と考えてしまいがちで、『他人のために生きる』という人間の在り方が失われていくのです」

その結果生じているのは「分断」された弱肉強食の世界だ。

たとえば、裕福な人と貧しい人の分断だ。新型コロナの感染拡大を防ぐには、外出を減らし接触を減らす必要がある。だがおカネがない人は、仕事に行かないと生活できず、自宅待機はできない。

(M・ガブリエル氏ら世界的知性が答えた「コロナと人類の未来について」 週刊現代 2020/05/04)

↑まさにそういうことだ。

しかも、運送、製造、医療、介護といった、止められない社会インフラを回している人たちほど自宅待機はできない。そんなことをしたら、誰も(金持ちも貧乏人も)が生きていけない。

そのことを忘れて、パチンコ屋が開いているだの、公園で凧揚げしているだの、川辺でBBQしているだのという視聴者の煽り目的の映像ばかり流しているテレビメディアは猛省せよ。問題の本質はそういうことではない。

死者を極力減らす、という目的なら、考えること、論じることは別にある。それができない社会である、ということが問題だ。

理論的には、感染が消えることがない限りは、封鎖や自粛をしてもしなくても、最終的に死者の総数はあまり変わらないということになる。

ワクチン開発はできるかどうか分からないし、時間がかかるだろう。できたとしても、遺伝的副作用や特異体質の人への危険性などが確認できないままの見切り発車になる。

できることは、重症化する人が集中して救急医療の現場がパンクしないようにすることと、高齢者や病人、そして医療関係者を感染させないようにすること。

その前提で、いかに医療現場への負担を減らすか(集中を避ける、余計な仕事を増やさない、役割分担を徹底する)、ストレスや過労による死や家庭崩壊、人間性崩壊、文化の停滞・後退を防ぐか、ということを考えていかないと、このままではもたない。

もはや腹をくくるしかない?

抗体検査も、唾液によるPCR検査も、検査キットが足りていれば別に専門的な技術は必要ない簡単な作業なのだから、やれないはずはない。実際、他の国ではやっているわけだし。(PCR検査は専門職が時間を取られ、感染リスクと戦いながらやる大変な作業だ、という主張は、旧式の方法を元にしての主張のような気がする。唾液からの検体採取は認めないというルールがあったり、自動化した検査装置がありながら活用できていなかったりしているようだから、まずはそうした理不尽な縛りを解消することが先だ)

とにかくデータがないと戦略が取れない。

それができない以上は、もう腹をくくるしかない。ダメなときはダメなんだ。でも、確率的には、多分大丈夫なんだろう……という腹の据え方。

志村けんさんみたいに、すぐに国内最高レベルの医療機関が、ありとあらゆる最先端の方策を駆使しても、残念ながらダメなときはダメ。

一方、放っておかれても、苦しんでも、なんとか自力で回復する人もいる。(もちろん、苦しむ前に医療を受けられないとまずいのだが、実際問題受けられない人がいっぱいいて、すぐには状況が変化しないのなら、それを覚悟して向き合うしかない)

どこかで腹をくくった上で、人間として充実した生き方を見失わないようにしないと。このままでは人間社会全体が物理的な死の前に「精神的な死」に直面してしまう。

実際、こんなことをボソッと書いている私でも、寝ている間に見る夢の中にもコロナは入り込んできているし、朝、起きるときの鬱状態が日々悪化している。

次にこれをやろうかな、というアイデアはいろいろあるのだが、「どうせ……」という否定形の思考が支配的になって、動けない。

これを乗り切るには、自分を変えていかなければいけないのかもしれない。

利己的な発想を捨てて、利他的に動くことに意味を見出す……とか。

若いときにわがまま放題、自己中心で生きてきたツケが回ってきたのかもしれない。

謙虚に、そして否定形の思考ばかりに支配されないように意識して生きる。

……やれることは、そういうことかなあ……。

非常事態というより異常事態 ― 2020/05/16 20:49

テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』より

医療や介護の現場が壊れ始めている。

5月9日時点で、COVID-19の感染が確認された医療機関や介護事業所、障害福祉施設などの従事者の累計は1100人を超えている。内訳は判明分で医師150人以上、看護師450人以上。介護職員等や職員の内訳が未判明な分も合わせると従事者の感染は計1180人以上に上る(日経ヘルスケア調べ)。

一方、院内感染・施設内感染と思われる患者・利用者等は1370人以上。従業者と患者・利用者等の合計は2550人以上となる。厚生労働省の調べによると、5月9日時点でのCOVID-19感染者は1万5649例。医療・介護・障害福祉の従事者の陽性者(1180人)が占める割合は約7.5%となる。また院内感染・施設内感染と思われる患者・利用者等(1370人)の占める割合は約8.8%。従業者と患者・利用者等の合計(2550人)は全体の約16.3%である。国内のCOVID-19の全感染者の6分の1ほどが医療・介護・障害福祉セクターで生じているとみられる。

(医療・介護・障害福祉で相次ぐ大規模クラスター COVID-19の全感染者の16%強、6分の1ほどが医療・介護・障害福祉関連か 日経メディカル 2020/05/11)

このままでは、次の波が来たときに一気に死者が増えるかもしれない。

問題は、医療現場のことを医療現場に任せようとしない厚労省の姿勢ではないか。

国立感染症研究所は4月27日、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のゲノム分子疫学調査の結果を公表した。わが国では、初期に生じた中国経由の第1波の封じ込めに成功した一方、3月中旬以降に欧米経由の第2波が発生し、現在の感染拡大につながったことが示唆された。

(感染研がゲノム分子疫学調査の結果を公表 第1波は終息するも欧米からの帰国者経由の第2波が拡大 日経メディカル 2020/05/12)

患者のSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)ゲノム配列を解析し、ウイルスの変異パターンや感染経路を探る試みはすでに世界中で行われ、論文も次々に発表されているので、日本の感染研が発表した↑この内容は新しいものではないし、すでに共通認識となりかけていたことの後追いのような印象を受ける。

しかしまあ、感染研というのは本来こうした疫学的研究をして、ウイルスの正体や性格を明かしていくことが使命だろうから、こうした調査・研究をしていてくれればいいのだ。

検査結果を絞り込んで独占しようとして、医療現場を混乱させていることが問題だ。医療現場での実務は患者の治療・救済であり、感染研が医療現場をコントロールするのは完全なお門違いだ。

データが少なければ、疫学調査の信頼性も下がる。医療現場での検査は民間検査機関と直結させ、その結果を随時、衛生研~感染研という方向で送ればいいだけのことで、その方法は当然オンラインで効率化させなければならない。未だに電話で相談とかFAXで送信とかやっている国が他にあるのだろうか?

正気を保つのが大変

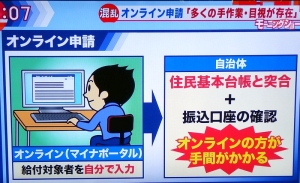

昨日、1人10万円の定額給付金申請書なるものが郵送されてきた。当初は高市総務相(←ああ!)が「なるべくマイナンバーカードを使ってオンライン申請を」と発言していたが、実際にはオンライン申請のほうが郵送での申請よりはるかに手間がかかり、時間も取られているのだという。サーバーがまともに動かないとか、マイナンバーカードのパスワードを忘れて誤入力を続けたためにカードをロックされてしまう人が続出し、それを解除してもらうために役所の窓口に並んで延々待たされ、役所が集団感染リスクにさらされているとかなんとか……。

そもそもマイナンバーカードが住基台帳と紐づけされていないので、オンライン申請でのマイナンバーカードの役割は本人確認書類としてしか機能せず、オンライン申請を受けた役所の職員がいちいち内容をキーボードから手入力したり、内容を住基台帳と照らし合わせているのだという。

特別定額給付金のオンライン申請は、マイナポータルにアクセスしてマイナンバーカードをカードリーダーでパソコンに接続し、世帯主の氏名▽生年月日▽住所▽給付を希望する世帯員の氏名――などを記入し、振込口座を証明する書類を添付。カードの署名用電子証明書の暗証番号を入力して完了となる。……嘘だろ??!!

(略)

11日までのオンライン申請が9000件を超えた東京都品川区では、オンライン申請された情報を職員がダウンロードし、住民基本台帳と照合して、申請者の氏名や生年月日などに誤りがないかを目で確認しているという。二重振り込みを防ぐため、給付を求める世帯員の住民票コードを手で入力し、振込口座情報は添付書類の画像と照合する。銀行名が旧名だったり文字間のスペースがなかったりすることも多く、一つ一つ修正しているという。確認作業には2人1組で計8~10人をあてているが、処理できるのは週1000件程度だという。臨機応変の判断が求められるため、誰もができる作業ではなく、人数を増やすのは難しい。

一方、21日から申請書を発送する予定の郵送申請では、紙の申請書に書かれた口座情報を手入力する必要はあるが、作業自体は単純なため、1日あたり約60人の職員を投入して週2万1000件を処理できる見込みだという。

(郵送より遅い? 10万円給付「オンライン申請」の本末転倒 毎日新聞 2020年5月14日)

なんのためのカードなの? そういう手間をなくすために何千億円もかけて始めたシステムだったんじゃないの?

IT後進国ぶりもここまでくるとジョークにもならない。日本はITインフラも遅れているが、何よりもITの意味が分かっていない人間(しかも、命令系統の上にいる人たち)が多すぎる。

もう、いちいち語るのもストレスだからやめたいのだが、あまりにもあまりだ。

かと思えば、

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として政府が妊婦向けに配る布マスクで不良品が見つかった問題で、厚生労働省は14日、参院厚労委で、自治体から返品された布マスクの検品費用として約8億円かかると明らかにした。

厚労省によると、妊婦向けの布マスクを巡っては、4月30日時点で自治体に配布していた約47万枚のうち約4万7千枚について、異物混入や汚れなどがあったとして返品されていた。現在、国が委託した専門業者が約550人態勢で検品しており、不良品が確認されれば取り除くという。

(妊婦向け布マスク、検品に8億円 不良品問題で厚労省 2020/05/14 共同通信)

……もはや発狂しそうだ。

アフターコロナを見据える

これから夏になると、COVID-19で死ぬ人より熱中症や他の病気を悪化させて(病院に行けなくて)死ぬ人や、仕事や家庭を失って自殺する人のほうが多くなるのではないか。それで冬になるとまたじわじわと感染者が見つかって、あちこちで死者も出てきて……。

そういうのが続いていくうちにみんなうんざりしてきて、「癌や交通事故で死ぬ人がいる」のと同じような感覚でCOVID-19を受け入れるしかなくなる……そんな気がする。

そうなっても、一旦身体に染みついた「三密空間は怖い」「人との接触を減らせば感染リスクは下がる」という習慣や考え方はある程度残るし、その頃には世の中のビジネスモデルがガラッと変わっているから、よくも悪くも今まで通りの生活はできなくなる。

物の値段、特に大衆消費財の類は価格が上がる。結果、貧乏人はますます生活が苦しくなる。

職人は高級品を金持ちに売るという形でしか生き残れなくなる。

生活格差が加速する。社会保障は崩壊する。誰もが普通に病院に行って診療を受けたり手術を受けたりすることはできなくなるし、介護施設はよほどの金持ちしか利用できなくなる。

ネット文化がますます多様化して、バーチャルな趣味・娯楽が増える。多分、その質は落ちていき、下卑たもので溢れる。

伝統芸能とかクラシックの演奏会とかというものは、金持ちにしか楽しめなくなり、中世のような社会に戻る。貧乏人はネット世界に閉じこもる。

そんな中で大規模災害や、今回以上の強烈な感染症が現れたりして、世界は崩壊へ向かう……。

SF映画みたいな世界が、実際にやってくるかもしれない。

多分、それを見る前に私のような高齢者世代は死ぬのだろうが、最後まで正気を保つことができるだろうか。無法地帯と化したような現政権や、世界から笑われるような社会システムを見ているだけで、自信がどんどんなくなる。

COVID-19の重篤化に「マイクロバイオーム」関与説 ― 2020/05/16 21:00

COVID-19重症化に関する徳田均医師(呼吸器内科)の仮説が非常に興味深い。

マイクロバイオームというのは、簡単に言えば人の身体に巣くっている様々な微生物(細菌、菌類、ウイルス……)の「相」ということらしい。

この構成が地域、人種、年齢などによって異なり、様々な要因により変化するという。

例えば、ビフィズス菌の入った乳酸菌飲料を毎日飲み続ければ腸内にビフィズス菌が増えるというような単純な話ではなく、食生活ではほとんど変化しないらしい。

徳田医師は、さらに具体的な提言として、

COVID-19に喘息治療薬のシクレソニド(商品名「オルベスコ」)が効くという報告があったときは、多くの医師が「なんで?」と驚いたようだが、あれなども、気道のマイクロバイオームを改変したことで重篤化を抑えられたと解釈することができるのかもしれない。

既存の薬をどう活用するかを目下早急に問われているわけだが、感染初期と重篤化してからでは薬の選択がまったく違ってくることはすでに医師の間では共通認識になってきている。

重症化してから抗菌剤や抗ウイルス薬を投与しても効果がない。むしろ、サイトカインストームを押さえるために、インターロイキン6(IL-6)という免疫系の働きを抑える薬(アクテムラやケブザラなど)が効くという事例がいくつも報告されている。

5月15日の「報道ステーション」では、番組総合演出の伊藤賢治氏(47)が、病室で自撮りした映像と共に生々しい経過報告をしていて注目されたが、ここでも症状が悪化してからのアビガンは効かず、アクテムラが効いたことを伝えていた。

特効薬の開発ということが声高に言われているが、何年かかるか分からない、そもそもできるかどうかわからないことに期待するよりも、まずはこうした「既存の薬を使い分けて対処する」具体的方法を共有することが最重要課題ではないかと思う。

このマイクロバイオームについてさらにいろいろ読んでいると、こんな記述も見つけた。

なぜ日本ではCOVID-19による死者が極端に少ないのかという謎について、すでにいろいろな説が出てきているが、今なお謎のままだ。

HLA型が関係しているのではないかという説はすでに取り上げたのだが、マイクロバイオームの違いが関係しているという説も、大いにありえるな、と感じる。

ノリやワカメなどの海藻に含まれる多糖類を分解するポルフィラナーゼという酵素を、日本人の90%は有しているが、欧米人では3%しか有していない、という話なども、大いに興味が引かれる。

……と、以上は医学界の専門家が論ずるべきことで、私などの専門外素人がどうこう言うことではない。それは重々承知している。

だからここまでは長い「前振り」である。

言いたいことは、

なんにせよ、もし日本でのCOVID-19死者の少なさが、遺伝子的要素やマイクロバイオームの違いに関係しているとすれば、それは単に「運がよかった」ということにすぎないということだ。

感染の次の波がきたとき、同じ運が味方してくれるとは限らない。

悪い事態を予測した上で、合理的、効果的な対策を準備していなければならないのに、この国ではそれがまったくできていないどころか、この期に及んでも政治が私利私欲やトンチンカンなメンツを最重視して暴走している。それをまず止めないと、とんでもないことになってしまう。

感染症で死ぬよりずっと怖ろしい結果が待ち受けている。

ここ数か月での世の中の激変を見ていると、戦争に突入していったときもこんな風に「あっという間」だったのだろうか、と思わされる。

今は爆弾が降ってくる戦争が起きなくても、無能な政治、倫理のない政治によって社会が急速に壊滅しうる。

取り返しがつかない事態になる前に、「暴走」「無法状態」を止めよう! 無関心、見て見ぬ振りは許されない。

一庶民として、それだけは主張しておきたい。

人の身体(特に外界と接する領域)には100兆個にもおよぶ微生物が共生しており、ヒトの免疫システムと絶えざる応答を繰り返しつつヒトの健康と病気の成り立ちに重要な役割を担っている。この乱れ(dysbiosis)が免疫の乱れ(dysregulation)をひき起こすと難治性の炎症性疾患が生じる。潰瘍性大腸炎、クローン病だけでなく、肥満、多発性硬化症、糖尿病など実に様々な病気がこの乱れによるものであることが証明されつつある。

私の仮説は、コロナウイルスと宿主の戦いの中にマイクロバイオームという媒介項を設定すれば、これら様々な謎が解けるのではないか? である。コロナウイルスが気道(あるいは腸)のマイクロバイオームを変改し、そのdysbiosis が第2相の免疫学的異常(暴発)を招来する、と考えてはどうか? である。

(COVID-19重症化の謎とマイクロバイオーム関与の可能性 徳田均)

マイクロバイオームというのは、簡単に言えば人の身体に巣くっている様々な微生物(細菌、菌類、ウイルス……)の「相」ということらしい。

この構成が地域、人種、年齢などによって異なり、様々な要因により変化するという。

例えば、ビフィズス菌の入った乳酸菌飲料を毎日飲み続ければ腸内にビフィズス菌が増えるというような単純な話ではなく、食生活ではほとんど変化しないらしい。

徳田医師は、さらに具体的な提言として、

- 自分の経験している臨床例で、風邪の初期段階でトスフロキサシントシル酸塩(抗菌薬)を短期間投与することで改善している

- しかし、風邪の多くはウイルスが原因であることを考えると「抗菌薬」が直接ウイルスに効いたとは考えられない

- これは抗菌薬によって上気道のマイクロバイオームが改変され、その結果炎症が鎮まったと考えられる

- これを踏まえると、COVID-19軽症例の悪化阻止のために、腸内細菌を整える微生物群(乳酸菌やビフィズス菌などが有名)と並んで、ハイリスク患者の発病最初期にごく短期間の抗菌薬投与を考えてもよいのではないか

COVID-19に喘息治療薬のシクレソニド(商品名「オルベスコ」)が効くという報告があったときは、多くの医師が「なんで?」と驚いたようだが、あれなども、気道のマイクロバイオームを改変したことで重篤化を抑えられたと解釈することができるのかもしれない。

既存の薬をどう活用するかを目下早急に問われているわけだが、感染初期と重篤化してからでは薬の選択がまったく違ってくることはすでに医師の間では共通認識になってきている。

重症化してから抗菌剤や抗ウイルス薬を投与しても効果がない。むしろ、サイトカインストームを押さえるために、インターロイキン6(IL-6)という免疫系の働きを抑える薬(アクテムラやケブザラなど)が効くという事例がいくつも報告されている。

5月15日の「報道ステーション」では、番組総合演出の伊藤賢治氏(47)が、病室で自撮りした映像と共に生々しい経過報告をしていて注目されたが、ここでも症状が悪化してからのアビガンは効かず、アクテムラが効いたことを伝えていた。

特効薬の開発ということが声高に言われているが、何年かかるか分からない、そもそもできるかどうかわからないことに期待するよりも、まずはこうした「既存の薬を使い分けて対処する」具体的方法を共有することが最重要課題ではないかと思う。

このマイクロバイオームについてさらにいろいろ読んでいると、こんな記述も見つけた。

日本人の腸内細菌叢の特徴として,炭水化物の代謝能が高い,鞭毛を持つ菌が少ない,修復関連の遺伝子が少ない,古細菌の一種であるメタノブレウィバクテル・スミティー(Methanobrevibacter smithii)が少ないなどが挙げられます.炭水化物が代謝されると,短鎖脂肪酸,二酸化炭素,水素が生成され,このうち短鎖脂肪酸はヒトの栄養素となり,水素は抗酸化作用を発揮します.ヒトは細菌の鞭毛抗原に対して免疫反応を起こすことから,鞭毛を有する菌が少ないと,免疫による炎症反応が起こりにくくなります.修復関連の遺伝子が少ないことは,DNA損傷が少ないことを意味していると思われます.つまり,日本人の腸内細菌叢の機能的特徴として挙げられた点はいずれもヒトの生理状態に有利に働くもので,こうした特徴が日本人はBMIが低く,また長寿であることと関係しているのかもしれません.

(ヒトマイクロバイオーム研究~ 細菌叢メタゲノムからヒトの健康と病気を読み解く~ 服部正平 早稲田大学理工学術院先進理工学研究科 教授)

なぜ日本ではCOVID-19による死者が極端に少ないのかという謎について、すでにいろいろな説が出てきているが、今なお謎のままだ。

HLA型が関係しているのではないかという説はすでに取り上げたのだが、マイクロバイオームの違いが関係しているという説も、大いにありえるな、と感じる。

ノリやワカメなどの海藻に含まれる多糖類を分解するポルフィラナーゼという酵素を、日本人の90%は有しているが、欧米人では3%しか有していない、という話なども、大いに興味が引かれる。

……と、以上は医学界の専門家が論ずるべきことで、私などの専門外素人がどうこう言うことではない。それは重々承知している。

だからここまでは長い「前振り」である。

言いたいことは、

なんにせよ、もし日本でのCOVID-19死者の少なさが、遺伝子的要素やマイクロバイオームの違いに関係しているとすれば、それは単に「運がよかった」ということにすぎないということだ。

感染の次の波がきたとき、同じ運が味方してくれるとは限らない。

悪い事態を予測した上で、合理的、効果的な対策を準備していなければならないのに、この国ではそれがまったくできていないどころか、この期に及んでも政治が私利私欲やトンチンカンなメンツを最重視して暴走している。それをまず止めないと、とんでもないことになってしまう。

感染症で死ぬよりずっと怖ろしい結果が待ち受けている。

ここ数か月での世の中の激変を見ていると、戦争に突入していったときもこんな風に「あっという間」だったのだろうか、と思わされる。

今は爆弾が降ってくる戦争が起きなくても、無能な政治、倫理のない政治によって社会が急速に壊滅しうる。

取り返しがつかない事態になる前に、「暴走」「無法状態」を止めよう! 無関心、見て見ぬ振りは許されない。

一庶民として、それだけは主張しておきたい。

欧州諸国はアジア諸国の100倍~1000倍COVID-19による死者が出ているという現実 ― 2020/05/28 14:02

まずは以下のランキングを見てほしい。

ベルギー(808人)、スペイン(580)、イギリス(552)、イタリア(547)、フランス(438)、スウェーデン(418)、オランダ(343)、アイルランド(331)、米国(309)、スイス(222)、エクアドル(186)、カナダ(179)、ポルトガル(133)、ブラジル(121)、ペルー(121)、ドイツ(102)、デンマーク(98)、イラン(90)、パナマ(73)、オーストリア(72)、モルドバ(68)、メキシコ(67)、ルーマニア(64)、北マケドニア(57)、フィンランド(56)、トルコ(53)、ハンガリー(52)、スロベニア(52)、エストニア(50)、ボスニアヘルツェゴビナ、チリ、ドミニカ、ノルウェー、クウェート、アルメニア、イスラエル(31)、チェコ(30)、ロシア(27)、ポーランド(27)、セルビア(27)、UAE(26)、クロアチア(25)、ボリビア、リトアニア、ベラルーシ、ホンジュラス、ブルガリア、ギリシャ、コロンビア、ウクライナ、アルジェリア、キプロス、サウジアラビア(12)、ラトビア、アルゼンチン(11)、アルバニア、カタール(10)、南アフリカ(9)、バーレーン、ギニア、エジプト、フィリピン(8)、オマーン、モーリシャス、日本(7)、カメルーン、キューバ、パキスタン(6)、アフガニスタン、ガボン、エルサルバドル(6)、ウルグアイ、シエラレオネ、トリニダードトバゴ、インドネシア、韓国(5)、モロッコ、アゼルバイジャン、タジキスタン、スロバキア、ニカラグア、リベリア、シンガポール(4)、マレーシア(4)、オーストラリア(4)、イラク、スーダン、グアテマラ、ソマリア、ニュージーランド(4)、ギニアビサウ、レバノン、チュニジア、チャド、インド(3)、中国(3)、バングラデシュ(3)、ハイチ、マリ、ニジェール、ブルキナファソ、ジョージア、コンゴ、ジャマイカ、モーリタニア、カザフスタン(2)、ギニア、セネガル、キルギスタン、コスタリカ、パラグアイ、トーゴ、エスワティニ、イエメン、ナイジェリア、ガーナ(1)、コートジボアール、ケニア、南スーダン、ジョーダン(0.9)、タイ(0.8)、コンゴ民主共和国、パレスチナ、リビア、スリランカ、香港(0.5)、ウズベキスタン、ベネズエラ、ザンビア、タンザニア、ボツワナ、ザンビア、台湾(0.3)、ジンバブエ、中央アフリカ、ベニン、シリア、マラウイ、ネパール、ミャンマー(0.1)、アンゴラ、ブルンジ、マダガスカル、エチオピア、モザンビーク、ルワンダ(0)、ベトナム(0)、モンゴル、カンボジア……

……これは何かというと、人口100万人あたりのCOVID-19による死者数、国別ランキングだ。

ワールドメーターズ(https://www.worldometers.info/coronavirus/)というサイトから拾ってきた(2020年5月28日時点)。

ランキング1位はサンマリノの1238人だが、母数が少ないと正確な割合が出ないおそれがあるので、人口が100万人以下の国・地域は外して並べてみた。

人口100万人以上の国では、1位はベルギー(100万人あたり808人)で、以下、スペイン(580)、イギリス(552)、イタリア(547)、フランス(438)、スウェーデン(418)、オランダ(343)、アイルランド(331)……と、ヨーロッパの国々がズラッと並ぶ。

一方でアジア諸国はフィリピンが(人口100万人以下の国・地域も入れたランキングで)ようやく91位(8)に顔を出すくらいで、ほぼ同レベルで日本が95位(7)、以下、パキスタン(6)、韓国(5)、シンガポール(4)、マレーシア(4)、インド(3)、中国(3)、バングラデシュ(3)……と続く。

その下となると、タイ(0.8)が158位、香港(0.5)が162位、台湾(0.3)が170位……。

つまり、ベルギーはタイの1000倍の割合でCOVID-19の死者が出ているし、スペイン(580)、イギリス(552)、イタリア(547)、フランス(438)、スウェーデン(418)では、中国(3)、韓国(5)の100倍、香港や台湾の1000倍くらいの割合で死んでいることになる。

日本は欧米諸国に比べればはるかに死者の割合が少ないが、アジアの中で見れば中国、韓国よりも死者の割合は多く、香港や台湾に比べると10倍以上の割合で死んでいることになる。

アジアだけでなくオセアニアも少なくて、ニュージーランド、オーストラリアは116位あたりに並んでいて、共に100万人あたりの死者数は4人しか出ていない。

アフリカや南米は統計が信用できない(実数はもっとずっと多そうだ)から鵜呑みにはできないのだが、それでも欧米諸国に比べると少ないように思える。

ここまで極端に違うと、もはや医療体制の差だとか、マスクだの手洗いだのを真面目にやったからだとかといった説明では無理だろう。

ヨーロッパ諸国がアジア、オセアニア諸国よりずっと不衛生で、不真面目で、医療体制も劣っているとは到底思えない。

「成功モデル」とされているドイツでさえ、100万人あたりの死者は100人を超えていて、中国、韓国、日本より一桁多く、台湾、タイ、香港より2桁多いのだ。

もはや、DNA的な要因などを考えない限り説明がつきそうもない。

そうであれば、幸運なグループに入っている日本では、今からでも検査を増やして、不顕性感染者を集団の中に入り込ませない作戦を徹底するべきだ。それができれば、外出自粛、営業自粛、イベント中止などの防空壕避難的社会生活を合理的に解除でき、社会生活が戻る。

ただ、こうした地域や人種による感染率、重症化率の極端な違いが分かってくると、新たな種類の国家間の軋轢が生まれるのではと予想される。

EU連合の将来に大きな不安を抱かせるし、中国と米国の対立も深まるだろう。

オリンピックのマークになっている五輪の輪のようなグループごとの分裂が進み、5つの輪がバラバラに、独立性を高めて再稼働していくかもしれない。

日本としては、そのへんまで見通した上で、まともな政府と合理的な社会構造を一刻も早く構築し直さないと、アジアの中でも非常に惨めな国に一気に落ちていくのではないか。

オートメーション機械のように次から次へと嘘をつき、法を破り続ける国政組織や、まともなIT事務作業もできないような官僚支配組織を緊急手術することが必要だ。

ベルギー(808人)、スペイン(580)、イギリス(552)、イタリア(547)、フランス(438)、スウェーデン(418)、オランダ(343)、アイルランド(331)、米国(309)、スイス(222)、エクアドル(186)、カナダ(179)、ポルトガル(133)、ブラジル(121)、ペルー(121)、ドイツ(102)、デンマーク(98)、イラン(90)、パナマ(73)、オーストリア(72)、モルドバ(68)、メキシコ(67)、ルーマニア(64)、北マケドニア(57)、フィンランド(56)、トルコ(53)、ハンガリー(52)、スロベニア(52)、エストニア(50)、ボスニアヘルツェゴビナ、チリ、ドミニカ、ノルウェー、クウェート、アルメニア、イスラエル(31)、チェコ(30)、ロシア(27)、ポーランド(27)、セルビア(27)、UAE(26)、クロアチア(25)、ボリビア、リトアニア、ベラルーシ、ホンジュラス、ブルガリア、ギリシャ、コロンビア、ウクライナ、アルジェリア、キプロス、サウジアラビア(12)、ラトビア、アルゼンチン(11)、アルバニア、カタール(10)、南アフリカ(9)、バーレーン、ギニア、エジプト、フィリピン(8)、オマーン、モーリシャス、日本(7)、カメルーン、キューバ、パキスタン(6)、アフガニスタン、ガボン、エルサルバドル(6)、ウルグアイ、シエラレオネ、トリニダードトバゴ、インドネシア、韓国(5)、モロッコ、アゼルバイジャン、タジキスタン、スロバキア、ニカラグア、リベリア、シンガポール(4)、マレーシア(4)、オーストラリア(4)、イラク、スーダン、グアテマラ、ソマリア、ニュージーランド(4)、ギニアビサウ、レバノン、チュニジア、チャド、インド(3)、中国(3)、バングラデシュ(3)、ハイチ、マリ、ニジェール、ブルキナファソ、ジョージア、コンゴ、ジャマイカ、モーリタニア、カザフスタン(2)、ギニア、セネガル、キルギスタン、コスタリカ、パラグアイ、トーゴ、エスワティニ、イエメン、ナイジェリア、ガーナ(1)、コートジボアール、ケニア、南スーダン、ジョーダン(0.9)、タイ(0.8)、コンゴ民主共和国、パレスチナ、リビア、スリランカ、香港(0.5)、ウズベキスタン、ベネズエラ、ザンビア、タンザニア、ボツワナ、ザンビア、台湾(0.3)、ジンバブエ、中央アフリカ、ベニン、シリア、マラウイ、ネパール、ミャンマー(0.1)、アンゴラ、ブルンジ、マダガスカル、エチオピア、モザンビーク、ルワンダ(0)、ベトナム(0)、モンゴル、カンボジア……

……これは何かというと、人口100万人あたりのCOVID-19による死者数、国別ランキングだ。

ワールドメーターズ(https://www.worldometers.info/coronavirus/)というサイトから拾ってきた(2020年5月28日時点)。

ランキング1位はサンマリノの1238人だが、母数が少ないと正確な割合が出ないおそれがあるので、人口が100万人以下の国・地域は外して並べてみた。

人口100万人以上の国では、1位はベルギー(100万人あたり808人)で、以下、スペイン(580)、イギリス(552)、イタリア(547)、フランス(438)、スウェーデン(418)、オランダ(343)、アイルランド(331)……と、ヨーロッパの国々がズラッと並ぶ。

一方でアジア諸国はフィリピンが(人口100万人以下の国・地域も入れたランキングで)ようやく91位(8)に顔を出すくらいで、ほぼ同レベルで日本が95位(7)、以下、パキスタン(6)、韓国(5)、シンガポール(4)、マレーシア(4)、インド(3)、中国(3)、バングラデシュ(3)……と続く。

その下となると、タイ(0.8)が158位、香港(0.5)が162位、台湾(0.3)が170位……。

つまり、ベルギーはタイの1000倍の割合でCOVID-19の死者が出ているし、スペイン(580)、イギリス(552)、イタリア(547)、フランス(438)、スウェーデン(418)では、中国(3)、韓国(5)の100倍、香港や台湾の1000倍くらいの割合で死んでいることになる。

ヨーロッパは人口100万人あたりのCOVID-19による死者が15人以下の国というのはない。アジア・オセアニアではフィリピンの8人、日本の7人が上位1位・2位で、100万人あたり10人以上死んでいる国はない。

日本は欧米諸国に比べればはるかに死者の割合が少ないが、アジアの中で見れば中国、韓国よりも死者の割合は多く、香港や台湾に比べると10倍以上の割合で死んでいることになる。

アジアだけでなくオセアニアも少なくて、ニュージーランド、オーストラリアは116位あたりに並んでいて、共に100万人あたりの死者数は4人しか出ていない。

アフリカや南米は統計が信用できない(実数はもっとずっと多そうだ)から鵜呑みにはできないのだが、それでも欧米諸国に比べると少ないように思える。

ここまで極端に違うと、もはや医療体制の差だとか、マスクだの手洗いだのを真面目にやったからだとかといった説明では無理だろう。

ヨーロッパ諸国がアジア、オセアニア諸国よりずっと不衛生で、不真面目で、医療体制も劣っているとは到底思えない。

「成功モデル」とされているドイツでさえ、100万人あたりの死者は100人を超えていて、中国、韓国、日本より一桁多く、台湾、タイ、香港より2桁多いのだ。

もはや、DNA的な要因などを考えない限り説明がつきそうもない。

そうであれば、幸運なグループに入っている日本では、今からでも検査を増やして、不顕性感染者を集団の中に入り込ませない作戦を徹底するべきだ。それができれば、外出自粛、営業自粛、イベント中止などの防空壕避難的社会生活を合理的に解除でき、社会生活が戻る。

ただ、こうした地域や人種による感染率、重症化率の極端な違いが分かってくると、新たな種類の国家間の軋轢が生まれるのではと予想される。

EU連合の将来に大きな不安を抱かせるし、中国と米国の対立も深まるだろう。

オリンピックのマークになっている五輪の輪のようなグループごとの分裂が進み、5つの輪がバラバラに、独立性を高めて再稼働していくかもしれない。

日本としては、そのへんまで見通した上で、まともな政府と合理的な社会構造を一刻も早く構築し直さないと、アジアの中でも非常に惨めな国に一気に落ちていくのではないか。

オートメーション機械のように次から次へと嘘をつき、法を破り続ける国政組織や、まともなIT事務作業もできないような官僚支配組織を緊急手術することが必要だ。

◆小説、狛犬本、ドキュメンタリー……「タヌパックブックス」は⇒こちらから

◆「タヌパックブックス」は⇒

◆コロナで巣ごもりの今こそ、大人も子供も「森水学園」で楽しもう

『介護施設は「人」で選べ』

親を安心して預けられる施設とは? ご案内ページは⇒こちら

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』

(2012/04/20発売 岩波ジュニア新書)…… 3.11後1年を経て、経験したこと、新たに分かったこと、そして至った結論■今すぐご注文できます

立ち読み版は⇒こちら

「狛犬本」の決定版!