熱海の土石流は「犯罪事件」である ― 2021/07/12 20:20

↑NHK 「クローズアップ現代・カメラが捉えた脅威 緊急報告・熱海土石流」より(映像は今回の現場ではなく、過去に起きた京都の事例からのもの)

デタラメな太陽光発電所、風力発電所の建設がどれだけこの国を壊しているか、日本のメディアは、実態を絶対に伝えようとしない。「再生可能エネルギー」という言葉が聖なる言葉になってしまっていて、不都合なニュースを最小限に伝えるときも「地球温暖化対策のために再生可能エネルギーの普及は不可欠ですが……」みたいな枕詞をつける。

不可欠でもなんでもないし、今のようなことを続けていたら、資源小国の日本は取り返しのつかないことになる。いつまでこんなバカなことをやり続けるつもりなのか。

熱海市で起きた「土石流」事件では、数十人の死者・行方不明者が出た。

原因は明らかで、

- 沢の上流の谷に残土や産廃を投棄して埋めてしまったこと

- 山の尾根筋を削って太陽光発電パネルを敷き詰めたこと

しかし、メディアは「盛り土」という言葉を繰り返すばかりで、問題の本質を意識的に避けている感がある。

「原因はまだ特定できませんが……」というフレーズを繰り返す。

テレビには連日、「専門家」と呼ばれる人たちが入れ替わり立ち替わり登場するのだが、言うことが全部違う。

崩れた場所に見えている黒い土を指して「これが火山灰起因の本来の固い地層」という人がいるかと思えば、「火山灰土がこんなに黒いはずはないので、何か脂分を含んだ残土や産廃起因ではないか」という人もいる。どちらも「地質学者」なのだそうだ。

すぐ隣のソーラー発電施設は、当初、わざとテレビの画面に映らないようにしていたフシがある。

ようやく原因の一つである可能性に触れた学者が現れたが、案の定、その後、この説をフォローする報道はマスメディアからはほとんど出てこなかった。

別の学者はそのソーラー発電所脇に亀裂のような凹みがあるのを指して、「隣の盛り土が崩れたので引っ張られるようにして亀裂が生じている」と解説していた。

……いや、これはおそらく崩落の前からあったものだろう。今回のことでえぐれが広がっているとしても、だ。

田舎に暮らしている人ならみんな知っている。山に道を造れば、大雨が降ったときに流れる水で土がえぐれ、溝が掘られるのだ。そこを水が流れていって、どんどんえぐっていく。

だから、川内村に住んでいたときは、自分で私道の脇に雨水の通路を掘っておかなければならなかった。何もしないと道の真ん中を雨水が流れて溝が掘られてしまうため、車が通れなくなるのだ。

それを、ずっと前からその道の奥に棲んでいる人に言われて、道の横にシャベルで側溝を掘り、それが埋まらないように、ときどき掘り起こしていた。

こういう水の逃げ道がないと、道や斜面が大規模に崩落する。

都会の「専門家」って、そういう基本的な生活感もないままに理論だけで勝手に推理するような人が多いのだなぁと、改めて思った。

南伊豆の風車被害を見に行ったときも、現地の住民に教えてもらった。風車を建てるために山に道を造ったため、そこが雨水の道になってしまって土砂が上から流れてきて被害が生じた、と。

それで、慌てて「沈砂池」を道路の横に造ったけれど、たちまちそこも埋まってあふれてしまった、と。

山にウィンドファームやメガソーラーを作るな!

これは全国の風力発電・太陽光発電建設現場で起きている典型的な公害なのだが、メディアはほとんど報道しない。私が2011年まで住んでいた川内村に隣接する滝根小白井ウィンドファームでも、建設中から降雨後の泥水流出がひどく、下流の夏井川では岩魚や山女が産卵できなくなり、夏井川漁協が事業者に補償を求めた。

↑風力発電施設工事のとき、大量の泥水が海や住宅地に流れ込んだため、対策として作られた「沈砂池」。しかし、大雨の後はこれもたちまちあふれてしまい、さらにもう一つ作る羽目に。写真は2010年1月、南伊豆にて

土木学会特別上級技術者の塩坂邦夫氏は、今回の熱海土砂詐害事件について、周辺の宅地開発・メガソーラー建設で、山の尾根が伐採され、土も削られたことで保水力が失われ、雨水の流れ道も変わってしまったことも一因、と指摘した。

それに対して、難波喬司・静岡県副知事(元・国土交通省大臣官房技術総括審議官)は、「そんなに広い地域の水が集まっていれば大洪水になっているはずだ」として塩坂氏の見解を否定した、という(盛り土崩落、宅地開発影響か 2021/07/09 時事通信社)。

↑TBS『ゴゴスマ』で、自らのチームがドローンで撮影した映像を元に、今回の崩落原因を推理する塩坂氏。

ソーラーパネル設置のために削られた尾根は崩落現場より上にあり、ソーラーの建設道路が雨樋のように雨水を流すことになった可能性が指摘された。

ソーラーパネル設置のために削られた尾根は崩落現場より上にあり、ソーラーの建設道路が雨樋のように雨水を流すことになった可能性が指摘された。

崩落現場のすぐ隣りの尾根を削って建設された太陽光発電所。

現地調査に基づき「人災だ」と見解を公表した地質学者の塩坂邦雄さん(76)は9日、県庁での記者会見で、造成で尾根が削られたことによって雨水の流れ込む範囲(集水域)が変化、盛り土側に雨水が流入した結果、土石流を誘発したと分析した。

(略)

塩坂氏は、盛り土付近の造成で尾根が削られたことにより、逢初川の集水域よりさらに北部にある、鳴沢川の集水域約20万平方メートルに降った雨も、盛り土側に流れ込んだと分析している。造成地側から盛り土側に水が流れた跡も確認したという。

(略)

河川の流域の一部分を別の河川が奪う地理的現象で、造成によって水の流れが変化し、逢初川よりも北部の鳴沢川に流れ込むはずの雨水が、谷を埋めた盛り土に流入。雨水が逢初川側に流れ込んだと主張した。

(2021/07/09 熱海土石流 造成が誘発した人為的な「河川争奪」地質学者が指摘 毎日新聞)

熱海の土砂災害を引き起こした背景は「モリカケサクラ」と同じ構図

山の頂上や尾根を伐採すると保水力や地下水脈が変わってしまい、土砂災害の原因となる、というのは、広く知られたことである。それなのになぜ、国や熱海市は尾根筋の伐採・掘削や谷への残土・産廃の投棄を放置してきたのか。

マスコミが触れようとしないので、ネットで検索するしかない。

すると、すぐに答えが出てきた。木下黄太氏のブログ記事や三品純氏の記事にしっかり書かれていた。

まず、谷に残土や産廃を投棄して埋めた張本人は小田原市では悪名高い不動産業者。

その社長は自民党系の同和団体である「自由同和会神奈川県本部」会長。

ネット上には、2014年、自民党本部で行われた自由同和会中央本部第29回全国大会で議長を務めるこの社長の写真もあって、背景には安倍晋三首相(当時)が「日本を、取り戻す」というスローガンと共に大写しされたポスターが何枚も並んで写っている。

あの辺りの山を無理矢理切り崩して、まず先に道を作っていったんです。

道を作る時に、図面が先にあるわけではなくて、こういう感じがいいんじゃないかみたいな感じで現場で緩く決めていって、それで道ができていくような流れです。その後で測量部の人がやってきて、測量して図面を書くという流れでした。計画がきちんとあるわけではなくて、むしろやったことを、後付で図面を作ってるという話です。まあ適当なんですよ、本当に。

とにかく道路を作れば、その先でまた森を崩して平地を作るみたいな状態です。

だからものすごく土砂が出るんですよ。

そうした現地での開発で出た土砂が捨てられた土砂の大半であったと思います。

(木下黄太のブログ 2021/07/09 元社員への取材内容から抜粋)

↑こうしたことは、日本全国の山でごく普通に行われている。私も川内村時代には、そうした現場をたくさん見てきた。

とにかく、山を伐採し、削って平らにすれば、雨水は行き場を失い、土砂と一緒に流れていく。あたりまえのことなのだ。

テレビや新聞が意識的に避けているとしか思えない、これらの記事を読んでいくにつけ、気持ちが悪くなり、ただでさえ体調不良の昨今、見ないでおきたいという思いも強くなる。

しかし、どうもこのままうやむやにされてしまう可能性も出てきたので、議事録や登記簿などからはっきり分かっていること、信用できそうな記事から、ものすごくざっくりとこれまでの経緯をまとめると、↓こうなる。

- 2006年9月 小田原市の不動産会社S社が伊豆山赤井谷一体を買取りで取得

- 2007年頃~ 同社は麓側から徐々に工事道路を建設し、尾根筋を伐採、造成し始める

- 並行して、谷に造成工事で出た土やビル解体などで出た産廃を投棄して埋め始める

- 2007年7月 台風4号による降雨で、同社が所有し、宅地開発をしていた伊豆山七尾にある熱海市の水道施設調圧槽が同社所有の山林地からの土砂、流木により一部埋没。市は同社に対して土砂、流木の排除対応処理を文書で依頼するも、同社は応じず放置。市議会で問題になる。市議会の建設公営委員会での質疑応答にて、市の担当者は「(相手が)同和系列の会社でございまして、ちょっと普通の民間会社と違いますので……」という答弁。

- 2009年6月 市議会で再度、同社の危険な開発行為問題について質疑応答あり。この時期、同社は宅地開発を諦めていた様子。熱海市内のホテル解体工事で出た産廃なども谷に埋めていたことを、同社の元社員が証言。

- 2009年11月 同社社長が小田原駅前に所有していたビルの一室を、違法風俗店と知りながら本来の家賃を上乗せして貸していたとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)容疑で神奈川県警に逮捕される。

- 2011年2月22日 熱海市が同社所有の赤井谷の土地を差し押さえ。

- 2011年2月25日 不動産、建設関連を複数所有するZ社の社長が買取り。面積は周辺一帯で合計約40万坪。

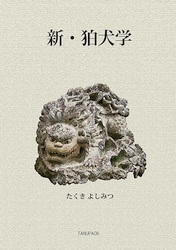

- 2013年8月~10月 Z社傘下の複数の会社がZ社が買い取った伊豆山周辺の土地での太陽光発電所建設を申請し認可される。

このZ社の社長は、1989年、1985~87年までの3年間の所得20億4,000万円を8億3,000万円余と過少申告。所得税5億1,200万円を脱税したとして逮捕されている。さらには2004年にも、2003年12月期までの5年半で約4億円の所得隠しを指摘されていたことで摘発され、追徴課税されている。他にも関連会社がアスベストの不法投棄事件とか、もういろいろと……。

ほんとに気分が悪くなってきたので、もうやめたい。

どれもネット上を検索すれば簡単に読めるデータや記事なので、知りたい人はどうぞ探してみてほしい。

- 最初の不動産会社の社長がどういう人物で、どのように伊豆山一帯を壊していったのか。

- それをなぜ行政は許してしまったのか。

- 市が差し押さえた後、すぐに別の企業の手に渡ったのはなぜなのか。

- その社長(現在の所有者)はどういう人物で、どのような手法で利益を上げてきたのか。

- それを誘発させた国の政策や、非常識な行為を許してしまった法の不備や行政の弱点とは……。

「石油文明はなぜ終わるか」を読む ― 2018/08/11 11:37

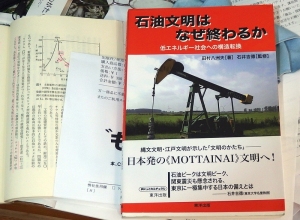

先日知った「もったいない学会」のサイトにあったコラムや論文をいくつか拾い読みしていて、田村八洲夫という人が書いているものに特に興味を引かれ、感心もしたので、著書「石油文明はなぜ終わるか 低エネルギー社会への構造転換」をAmazonで注文した。

「状態=きれい」という古書を買ったのだが、届いた本はほとんどのページに鉛筆で書き込みがあって、付箋紙まで貼ってあった。どこが「きれい」なんだよとムッとしたが、まあ、これも「もったいない精神」のリユースだから我慢我慢と言いきかせながら読んでいる。

前半部分はエントロピーとエネルギーの基本的な話が中心なので読み飛ばす。類書がうちにはごまんとある。

興味深かったのは主に後半部分だ。

著者の田村八洲夫氏は、京都大学理学部地球物理学科~同大学大学院博士課程修了後、1973年に石油資源開発㈱入社~同社取締役、九州地熱㈱取締役社長、日本大陸棚調査㈱専務取締役、現在は川崎地質㈱技術本部顧問……という経歴で、地質学や資源物理学のプロ中のプロ。

それだけに、地下資源が今後どうなっていくかの予測や、現在いろいろいわれている新エネルギーに将来性はあるのかという話には説得力がある。

しかし、この本の後半部分を読んで、自分も含めて、結局は「石油はいつかはなくなるけれど、自分が死んだ後の話だから、知ったこっちゃない」と思っている人がほとんどなんだろうなあと、改めて思い知らされた。

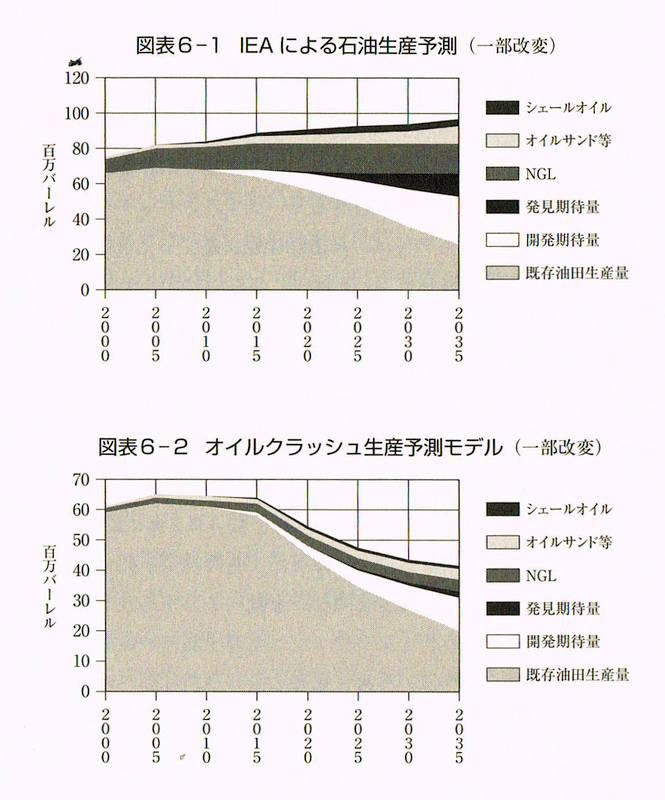

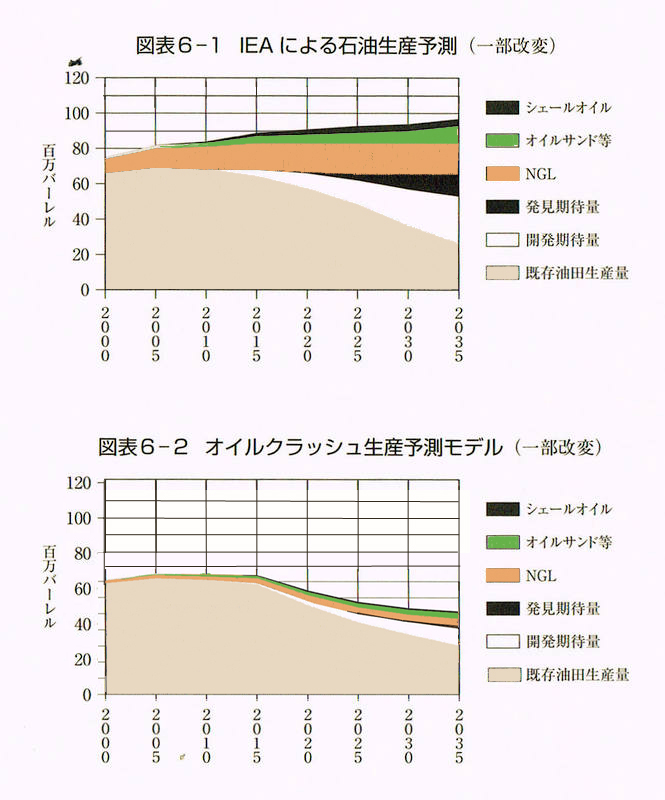

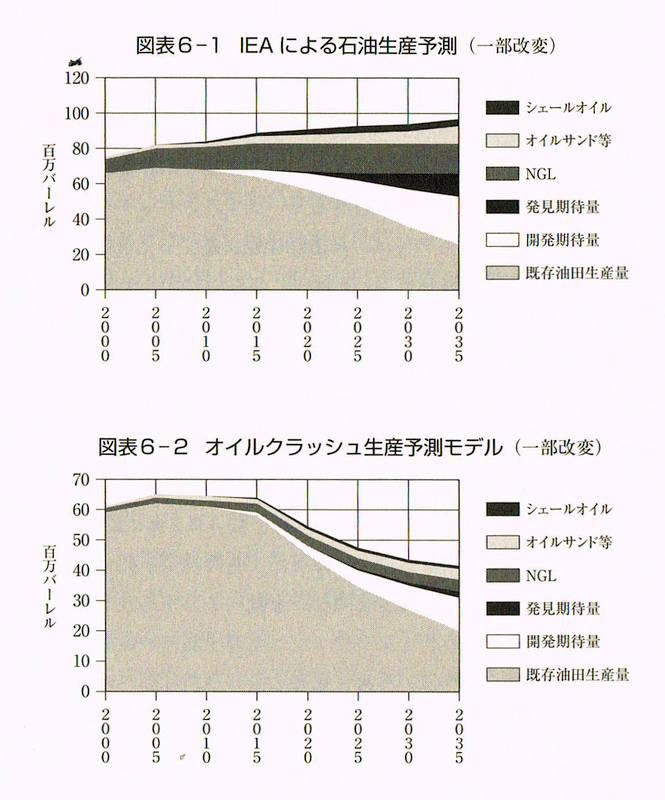

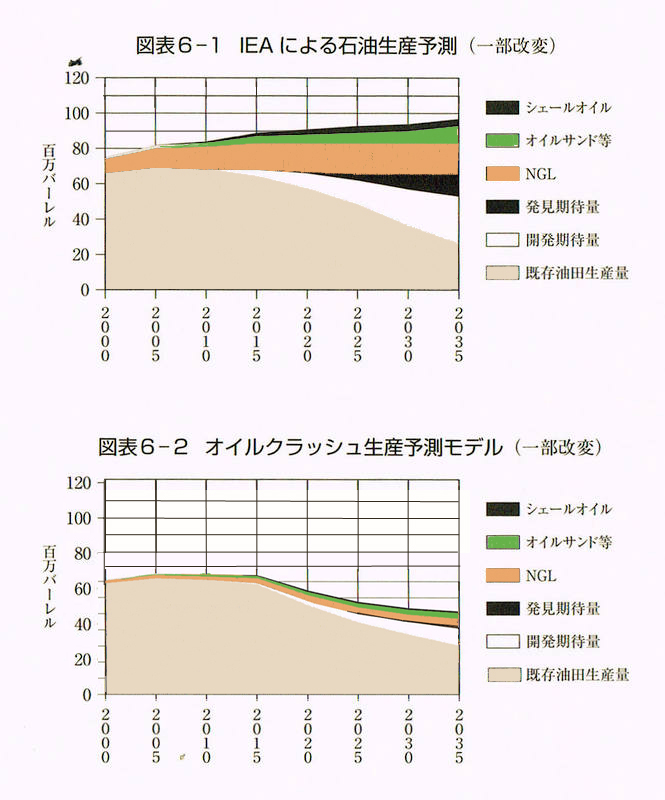

第6章「石油の代替エネルギー探し」の冒頭に、国際エネルギー機関(IEA)が2012年に発表した石油生産予測と、その予測がいかに甘いかを指摘したアントニオ・チェリエル(理論物理学)が提唱する「オイルクラッシュ」予測モデルを比較して、こうまとめている。

85ページにその2つのモデルをグラフにしたもの(下図)が出ている↓

↑しかしこの図をよく見ると、左側の生産量ゲージの目盛りが一致していない。そこで同じ比率の目盛りにして、見やすいようにサクッと色もつけてみたのが↓これ

注目すべきは、IEAも2015年以降、既存油田生産量(従来型石油生産量)が急激に減ることは認めていることだ。その上で、IEAは「新しい油田が見つかり、採掘技術も上がるし、オイルシェールなどもあるから大丈夫」といっている。

しかし、そんな予測は馬鹿げていて、全然「大丈夫じゃない」と、長年、地下資源採掘現場を見てきたプロが警告しているのだ。

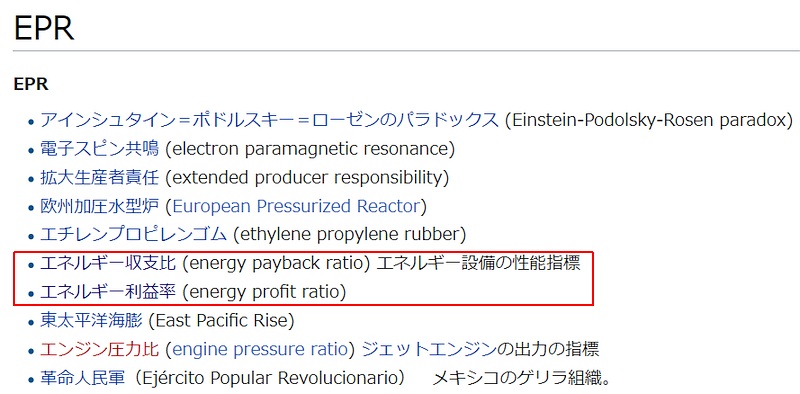

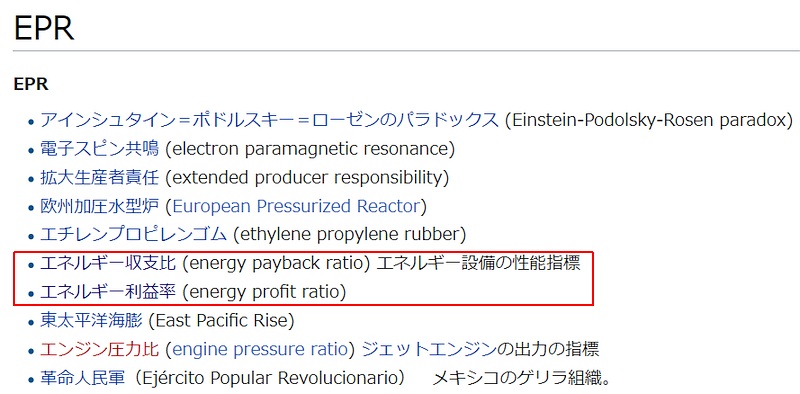

本書にはエントロピーとEPRという言葉が何度も出てくる。エントロピーについてはすでにしつこいくらい書いてきたが、この言葉を聞いたり見たりするだけでアレルギー反応を起こす人がいるくらいで、なかなか理解してもらえない。

EPRも多くの人にとって耳慣れない、というか理解しようとさえ思えない言葉ではないだろうか。

そもそも違う意味での同じ言葉がこんなにあるのだ。

というわけで、まずはここでいうEPR(energy profit ratio または energy payback ratio)エネルギー収支比とは何かについて、簡単に確認しておこう。

エネルギーはどんなに巨大であっても、それを人間が生活に利用できなければ意味がない。

昨今さかんにいわれている未来像のひとつに「水素エネルギー社会」というのがあるが、水素は石油のように最初から固まって存在しているわけではなく、水を電気分解して得る。水を「電気」分解する際には当然電気エネルギーを使う。その電力をどこから得るのかが問題で、石油や石炭などの地下資源を燃やして得られる電力を使ったら意味がない。その電力をそのまま使ったほうがいいに決まっている。

要するに、「人間が利用できる形のエネルギー」を得るために投入するエネルギーというものが必ずある。得られるエネルギーより投入するエネルギーのほうが大きすぎれば意味がない。

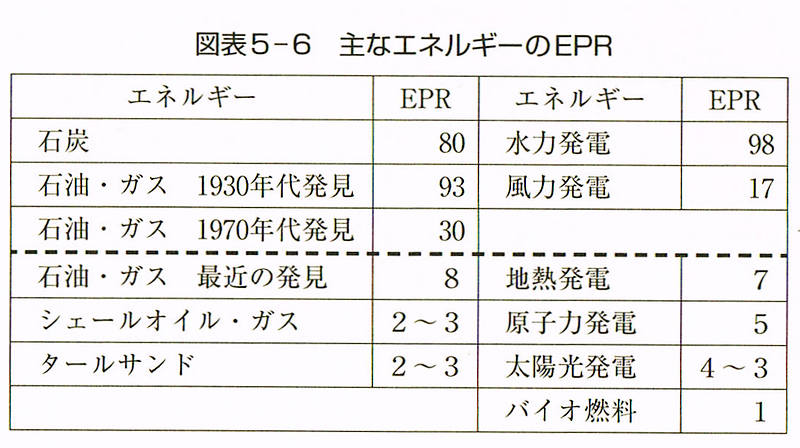

その投入するエネルギーと得られるエネルギーの比率(「生産エネルギー ÷ 投資エネルギー」)がEPR(エネルギー収支比)だ。

当然、この比率が高いほど使いやすく有益なエネルギーということになる。

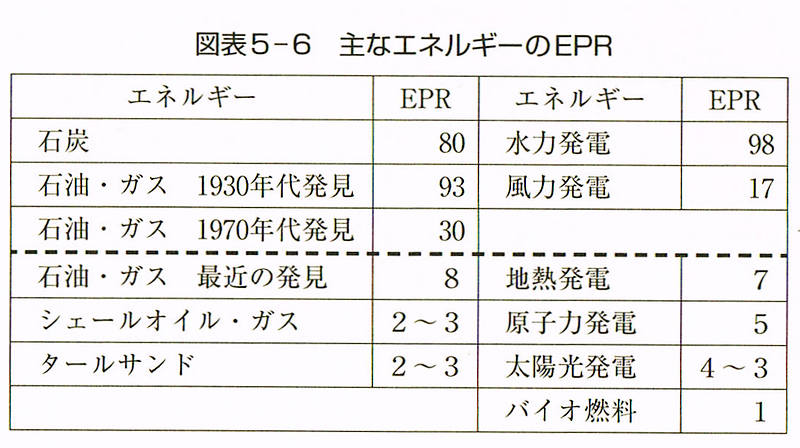

現代石油文明を支える一次エネルギーのEPRは10が限界で、それ以下になると文明を維持することはできない(使いものにならない)といわれている。

石油1を投入して作った掘削井で石油100を得られる油田なら、EPRは100÷1でほぼ100になる。一方、石油100に相当するオイルシェールを得るために石油を50使い、得られたオイルシェールを石油並みに精製するのにさらに50の石油を使ったとしたら、最後に得られたエネルギーが石油100に相当するとしても、それを得る段階ですでに石油100を使い果たしているわけで、EPRはほぼ1となり、石油文明を支えることはできない。

IEAが非従来型石油に期待しすぎているという批判は当然だろう。EPAを無視しているからだ。オイルシェールやオイルサンドに潜在的なエネルギーが秘められているとしても、それを利用するまでの過程で良質のエネルギーを大量に使ってしまったのでは、なんのために採掘しているのか分からない。

本書67ページに、インター・ディーラー・ブローカー Tulett Prebon Groupの報告書「Perfect Storm」(2013)のデータに地熱発電などのデータも加えた各一次エネルギーのEPR一覧が出ている↓

最近発見された石油のEPRが8と著しく低いのは、ほとんどが水深2000m以上の大水深海域での発見なので、採掘・精製までの投入エネルギーが高いからだ。

EPRはコストに直結する。太陽光発電のコストが高いのはEPRが低いからで、補助金・助成金をつけなければ他のエネルギーと競争できない。

もう一つ重要なのはエントロピーで、これは「乱雑さの度合」とか「汚れ」などと説明される。

太陽電池の原材料として一般的なシリコン(ケイ素)は、世界中に大量に散らばっているが、一か所にかたまって存在しているわけではないので、集めて精製して……という工程で大量のエネルギーを使う。これを「エントロピーが高い」状態という。

一方、掘削しただけで自噴してくるような油田は、エネルギーをかけずとも高いエネルギーを得られる物質が存在しているわけで、これを「エントロピーが低い」状態という。

物質やエネルギーは、利用すれば必ずエントロピーが増える(熱力学第二法則=エントロピー増大の法則)。石油を燃やして電力を得たりエンジンを動かしたりすれば、後には排ガスや熱などが残るが、それらは利用価値が下がる(エントロピーが増える)。

活動の結果出た廃物を再利用(リサイクル)するというのは、高エントロピーのものを低エントロピーにするわけで、その過程でさらに新たなエネルギーや資源が必要となる。

最終的には増えたエントロピーは地球の生物循環、水循環、大気の循環などに乗せて宇宙空間に熱として捨てるしかない。それを可能にする環境を失うと、地球上はエントロピーだらけとなり、あらゆる生命活動、生産活動は不可能になる(エントロピー環境論)。

だから、エネルギー資源のEPRを考える場合、投入エネルギーには、利用後に出た廃物を処理するためのエネルギーや環境を破壊しないための措置に必要なエネルギーも考慮しなければいけない。

上の一覧で原子力のEPRが5と評価されているが、放射性廃物の処分が不可能であり、その管理に半永久的に良質のエネルギーを投入し続けなければならないことを考慮に入れれば、5も怪しいし、そもそもエネルギーとして考えてはいけない。

さらには、シェールオイル/ガスの生産は、従来型油田のようなプラトー(同規模の生産量が持続する期間)がなく、米国最大のシェールフィールドの例で、1年目で69%、2年目で39%、3年目で26%にまで減衰しているという。そのため、通常は15年といわれるシェールオイル/ガスの設備償却期間を待たずに生産できなくなることもある、と。

そういうものに対して今後も生産量が増え続けるという予測はあまりに楽観的すぎる、というわけだ。

ちなみに上図で地熱はEPRが低く出ているが、一度設備投資すると、上図の左側に並ぶ地下資源のように枯渇の心配がほぼなく、永続的にエネルギーが得られる(プラトーが極めて長い)という長所がある。地産地消エネルギーとして有望だと考えられる所以だ。

とにかく、僕も含めて、漠然と「自分が生きているうちは大丈夫だろう」と思っている人たちは、石油がもう減産時期に入ったことだけは間違いないと認識しておかないといけない。若い世代、そしてこれから生まれてくる世代の人間は、確実に「石油が足りなくなる時代」を生きることになる。それを踏まえた上で、いい加減な楽観論を語る覚悟があるのか、ということだ。

ここからは、田村氏の言葉をいくつか抜き出してみる。

これらはすべてまともな神経の識者たちから言い尽くされたことなのだが、どれだけ言葉を尽くして説明しても、なんとなく今の社会が永続的に続く、少なくとも自分が生きている間や自分の子どもの世代くらいまでは大丈夫だと思いこんでいる人がなんと多いことか。

田村氏は1943年生まれで今年75歳。僕は1955年生まれで今63歳。残りの人生の間に、石油が足りなくなり、石油を奪い合う阿鼻叫喚の世界を見ないで死ねるかもしれない。

でも、今、20代、30代の人たちはそうはいかないだろう。ましてや10代は相当厳しい世の中を生きなければならない。

その若い世代が、デタラメな政治を容認し、それどころか応援している人も少なくないことがやりきれない。

日本が何か特別な国であるかのように思い込むことは危険な要素を妊んでいるが、自分が生まれたこの日本列島という風土を愛する気持ちは自然なことだろう。

「愛国」を訴えるなら、「進化した森林エネルギーを利用するのに、雨量が多く森林面積も多い日本の風土は向いている」ということの意味をもっと真剣に考えるべきだ。

「状態=きれい」という古書を買ったのだが、届いた本はほとんどのページに鉛筆で書き込みがあって、付箋紙まで貼ってあった。どこが「きれい」なんだよとムッとしたが、まあ、これも「もったいない精神」のリユースだから我慢我慢と言いきかせながら読んでいる。

前半部分はエントロピーとエネルギーの基本的な話が中心なので読み飛ばす。類書がうちにはごまんとある。

興味深かったのは主に後半部分だ。

著者の田村八洲夫氏は、京都大学理学部地球物理学科~同大学大学院博士課程修了後、1973年に石油資源開発㈱入社~同社取締役、九州地熱㈱取締役社長、日本大陸棚調査㈱専務取締役、現在は川崎地質㈱技術本部顧問……という経歴で、地質学や資源物理学のプロ中のプロ。

それだけに、地下資源が今後どうなっていくかの予測や、現在いろいろいわれている新エネルギーに将来性はあるのかという話には説得力がある。

石油生産量ピークは2005年に終わっていて、現在はすでに減衰期

僕は当初「石油文明はなぜ終わるか」というタイトルに若干の違和感を抱いていた。石油は有限な資源なんだから、いつかは枯渇するのはあたりまえのことで、「なぜ」もなにもないだろうと思ったからだ。しかし、この本の後半部分を読んで、自分も含めて、結局は「石油はいつかはなくなるけれど、自分が死んだ後の話だから、知ったこっちゃない」と思っている人がほとんどなんだろうなあと、改めて思い知らされた。

第6章「石油の代替エネルギー探し」の冒頭に、国際エネルギー機関(IEA)が2012年に発表した石油生産予測と、その予測がいかに甘いかを指摘したアントニオ・チェリエル(理論物理学)が提唱する「オイルクラッシュ」予測モデルを比較して、こうまとめている。

- どちらの予測も、石油生産のピークは2005年に終わっていると認めている

- IEAモデルでは、2005年の石油ピーク後に、開発油田、新発見油田からの生産量が年々増え続けることになっているが、そんなことは石油鉱業現場に携わったプロとしては到底考えられない。現実に、1980年代には世界の石油発見量と消費量の関係は逆転している

- チェリエルのオイルクラッシュモデルでは、生産予測のプラトー(停滞期、生産量が変わらずに続く状態)は2015年くらいまでで、その後は衰退する一方

- IEAモデルでは、従来型石油生産が減って石油消費は増える状態を、非在来型石油(シェールオイル、オイルサンドなど)やNGL(天然ガスから分離されるガソリン)で補うことになっているが、これらはエネルギー収支比(EPR)が低く、トータルで利用できる熱量が少ないので、従来型石油の減少分を補えない

85ページにその2つのモデルをグラフにしたもの(下図)が出ている↓

IEAによる石油生産予測とオイルクラッシュ生産予測モデルの比較 (『石油文明はなぜ終わるか』85ページより)

↑しかしこの図をよく見ると、左側の生産量ゲージの目盛りが一致していない。そこで同じ比率の目盛りにして、見やすいようにサクッと色もつけてみたのが↓これ

上図を生産量ゲージを同じ目盛りにして比較

注目すべきは、IEAも2015年以降、既存油田生産量(従来型石油生産量)が急激に減ることは認めていることだ。その上で、IEAは「新しい油田が見つかり、採掘技術も上がるし、オイルシェールなどもあるから大丈夫」といっている。

しかし、そんな予測は馬鹿げていて、全然「大丈夫じゃない」と、長年、地下資源採掘現場を見てきたプロが警告しているのだ。

エントロピーとEPR(エネルギー収支比)

エントロピーの低い在来型石油/ガスは、少ないエネルギーで生産できます。抗井掘削すれば自噴する勢いです。

一方、エントロピーの高いシェールオイル/ガスを生産するには、タコ足状に水平抗井掘削し、水圧粉砕で導通路を作り、薬物投入して石油/ガスの流動をよくして、すなわち大量のエネルギーを使って地下水汚染を起こして、環境の修復にエネルギーを追加使用しなければなりません。そのため、EPRが非常に悪くなります。

(同書88ページより)

本書にはエントロピーとEPRという言葉が何度も出てくる。エントロピーについてはすでにしつこいくらい書いてきたが、この言葉を聞いたり見たりするだけでアレルギー反応を起こす人がいるくらいで、なかなか理解してもらえない。

EPRも多くの人にとって耳慣れない、というか理解しようとさえ思えない言葉ではないだろうか。

そもそも違う意味での同じ言葉がこんなにあるのだ。

Wikiの「曖昧さ回避」ページに出てくる「EPR」

というわけで、まずはここでいうEPR(energy profit ratio または energy payback ratio)エネルギー収支比とは何かについて、簡単に確認しておこう。

エネルギーはどんなに巨大であっても、それを人間が生活に利用できなければ意味がない。

昨今さかんにいわれている未来像のひとつに「水素エネルギー社会」というのがあるが、水素は石油のように最初から固まって存在しているわけではなく、水を電気分解して得る。水を「電気」分解する際には当然電気エネルギーを使う。その電力をどこから得るのかが問題で、石油や石炭などの地下資源を燃やして得られる電力を使ったら意味がない。その電力をそのまま使ったほうがいいに決まっている。

要するに、「人間が利用できる形のエネルギー」を得るために投入するエネルギーというものが必ずある。得られるエネルギーより投入するエネルギーのほうが大きすぎれば意味がない。

その投入するエネルギーと得られるエネルギーの比率(「生産エネルギー ÷ 投資エネルギー」)がEPR(エネルギー収支比)だ。

当然、この比率が高いほど使いやすく有益なエネルギーということになる。

現代石油文明を支える一次エネルギーのEPRは10が限界で、それ以下になると文明を維持することはできない(使いものにならない)といわれている。

石油1を投入して作った掘削井で石油100を得られる油田なら、EPRは100÷1でほぼ100になる。一方、石油100に相当するオイルシェールを得るために石油を50使い、得られたオイルシェールを石油並みに精製するのにさらに50の石油を使ったとしたら、最後に得られたエネルギーが石油100に相当するとしても、それを得る段階ですでに石油100を使い果たしているわけで、EPRはほぼ1となり、石油文明を支えることはできない。

IEAが非従来型石油に期待しすぎているという批判は当然だろう。EPAを無視しているからだ。オイルシェールやオイルサンドに潜在的なエネルギーが秘められているとしても、それを利用するまでの過程で良質のエネルギーを大量に使ってしまったのでは、なんのために採掘しているのか分からない。

本書67ページに、インター・ディーラー・ブローカー Tulett Prebon Groupの報告書「Perfect Storm」(2013)のデータに地熱発電などのデータも加えた各一次エネルギーのEPR一覧が出ている↓

現代石油文明を維持するのに必要なエネルギーの質「EPR10以上」を---の境界線で示した

最近発見された石油のEPRが8と著しく低いのは、ほとんどが水深2000m以上の大水深海域での発見なので、採掘・精製までの投入エネルギーが高いからだ。

EPRはコストに直結する。太陽光発電のコストが高いのはEPRが低いからで、補助金・助成金をつけなければ他のエネルギーと競争できない。

もう一つ重要なのはエントロピーで、これは「乱雑さの度合」とか「汚れ」などと説明される。

太陽電池の原材料として一般的なシリコン(ケイ素)は、世界中に大量に散らばっているが、一か所にかたまって存在しているわけではないので、集めて精製して……という工程で大量のエネルギーを使う。これを「エントロピーが高い」状態という。

一方、掘削しただけで自噴してくるような油田は、エネルギーをかけずとも高いエネルギーを得られる物質が存在しているわけで、これを「エントロピーが低い」状態という。

物質やエネルギーは、利用すれば必ずエントロピーが増える(熱力学第二法則=エントロピー増大の法則)。石油を燃やして電力を得たりエンジンを動かしたりすれば、後には排ガスや熱などが残るが、それらは利用価値が下がる(エントロピーが増える)。

活動の結果出た廃物を再利用(リサイクル)するというのは、高エントロピーのものを低エントロピーにするわけで、その過程でさらに新たなエネルギーや資源が必要となる。

最終的には増えたエントロピーは地球の生物循環、水循環、大気の循環などに乗せて宇宙空間に熱として捨てるしかない。それを可能にする環境を失うと、地球上はエントロピーだらけとなり、あらゆる生命活動、生産活動は不可能になる(エントロピー環境論)。

だから、エネルギー資源のEPRを考える場合、投入エネルギーには、利用後に出た廃物を処理するためのエネルギーや環境を破壊しないための措置に必要なエネルギーも考慮しなければいけない。

上の一覧で原子力のEPRが5と評価されているが、放射性廃物の処分が不可能であり、その管理に半永久的に良質のエネルギーを投入し続けなければならないことを考慮に入れれば、5も怪しいし、そもそもエネルギーとして考えてはいけない。

さらには、シェールオイル/ガスの生産は、従来型油田のようなプラトー(同規模の生産量が持続する期間)がなく、米国最大のシェールフィールドの例で、1年目で69%、2年目で39%、3年目で26%にまで減衰しているという。そのため、通常は15年といわれるシェールオイル/ガスの設備償却期間を待たずに生産できなくなることもある、と。

そういうものに対して今後も生産量が増え続けるという予測はあまりに楽観的すぎる、というわけだ。

ちなみに上図で地熱はEPRが低く出ているが、一度設備投資すると、上図の左側に並ぶ地下資源のように枯渇の心配がほぼなく、永続的にエネルギーが得られる(プラトーが極めて長い)という長所がある。地産地消エネルギーとして有望だと考えられる所以だ。

とにかく、僕も含めて、漠然と「自分が生きているうちは大丈夫だろう」と思っている人たちは、石油がもう減産時期に入ったことだけは間違いないと認識しておかないといけない。若い世代、そしてこれから生まれてくる世代の人間は、確実に「石油が足りなくなる時代」を生きることになる。それを踏まえた上で、いい加減な楽観論を語る覚悟があるのか、ということだ。

石油文明の後の文明とは

では、石油がなくなっていくこれからの時代の文明はどんな形になるのか? 田村氏は様々なデータを踏まえながら、ザックリと以下のように論考していく。

- 人類社会は、約1万年前に農業革命で森林エネルギーを使うことを覚え、約300年前の産業革命で化石燃料地下資源を利用することを覚えた。

- 化石燃料の利用により食糧の増産が可能となり、人口が急増した。

- 石油ピークを過ぎて、これからは化石燃料が減産していく時代になる。石油の次に天然ガスが、次いで2025年頃には石炭もピークに達する。

- 石油ピーク後の各エネルギーのEPRは加速度的に低下し、使えるエネルギー(正味のエネルギー)が減少する。

- 2055年には、石油と天然ガスの残存熱量が現在の森林が持つ熱量とほぼ同じくらいまで減る。石炭はまだ残っているが、石油が使えなくなると輸送コストなども上がるので、石炭のEPRが今のように高い水準を保てない。

- 結果、18世紀半ばに起きた産業革命に始まる石油文明は、およそ300年で終焉を迎える。

- 石油が使えなくなった時代の人口は、現在のおよそ3分の1くらいに減る。

- その後は森林エネルギーの利用に戻らざるを得ないが、石油文明時代に培った技術遺産があるので、自然エネルギーを利用した「科学的に進化した森林エネルギー」利用になっているはず。

- そうした「進化した森林エネルギー」を利用するのに、雨量が多く森林面積も多い日本の風土は向いている。

持続可能な社会とは

こうした現実を受け入れ、石油がなくなった後も人類がそれなりに平穏で安全な社会を構築し、そこそこ幸福な暮らしが営めるためにはどうすればいいのか。ここからは、田村氏の言葉をいくつか抜き出してみる。

- 持続可能な社会とは、モノの循環型社会だけでなく、地球の生態系の多様性が健全で、将来の世代にも引き継がれていく社会。

- 工業的な大規模農業は、安い石油に依存しすぎている点、生態系に悪影響を与えている点、水を大量に利用する点で、今後は持続できない。

- 放射性廃棄物の処理を将来世代に押しつけたり、工業的な大規模太陽光発電を各地に建設することも、持続可能社会の理念とは相容れない。

- 持続可能な社会では、自然から一方的に収奪したエネルギー、資源に依存するのではなく、自然が循環してくれるエネルギーが基盤エネルギーとなる。

- 利欲のために自然を支配する論理ではなく、自然から学び、自然と共生する論理・心の持ち方に戻ることが決定的に重要。

- 原発は、今廃炉を始めても、終了するときには化石燃料は減耗していてほとんど使えない。今止めなくていつ止めるのか。

これらはすべてまともな神経の識者たちから言い尽くされたことなのだが、どれだけ言葉を尽くして説明しても、なんとなく今の社会が永続的に続く、少なくとも自分が生きている間や自分の子どもの世代くらいまでは大丈夫だと思いこんでいる人がなんと多いことか。

田村氏は1943年生まれで今年75歳。僕は1955年生まれで今63歳。残りの人生の間に、石油が足りなくなり、石油を奪い合う阿鼻叫喚の世界を見ないで死ねるかもしれない。

でも、今、20代、30代の人たちはそうはいかないだろう。ましてや10代は相当厳しい世の中を生きなければならない。

その若い世代が、デタラメな政治を容認し、それどころか応援している人も少なくないことがやりきれない。

日本が何か特別な国であるかのように思い込むことは危険な要素を妊んでいるが、自分が生まれたこの日本列島という風土を愛する気持ちは自然なことだろう。

「愛国」を訴えるなら、「進化した森林エネルギーを利用するのに、雨量が多く森林面積も多い日本の風土は向いている」ということの意味をもっと真剣に考えるべきだ。

Amazonで買えます。ぜひご一読を

30代のときに書いたこの小説を思い出した。Kindle版。書名を検索したら、まっ先にこんなブログがヒットして驚いた