新シリーズ「幸せビンボー術」連載中! ― 2021/02/09 19:13

コロナ禍とポンコツ政治のせいでヘトヘトの毎日。真面目に生きている人ほど貧乏にますます拍車がかかりそうです。

嘆いていても、怒っていても、事態はよくなりません。こんな状況下でも、自力で生き抜くしかない……。

ビンボーでも、巣ごもり生活でも、なんとか幸せを感じられる生き方のための「具体的な」技術や知識を、私なりにまとめていく「幸せビンボー術」というシリーズを別館(https://takuki.com/happy/)で始めました。

25回目までできましたので、目次をご紹介します。takuki.comのWEBサイト内とは別に、同じものを note にもマガジンとして公開しています。お使いの端末画面で読みやすいほうを選んでください。

以下、クリックするとtakuki.comの該当ページに飛べます。

嘆いていても、怒っていても、事態はよくなりません。こんな状況下でも、自力で生き抜くしかない……。

ビンボーでも、巣ごもり生活でも、なんとか幸せを感じられる生き方のための「具体的な」技術や知識を、私なりにまとめていく「幸せビンボー術」というシリーズを別館(https://takuki.com/happy/)で始めました。

25回目までできましたので、目次をご紹介します。takuki.comのWEBサイト内とは別に、同じものを note にもマガジンとして公開しています。お使いの端末画面で読みやすいほうを選んでください。

以下、クリックするとtakuki.comの該当ページに飛べます。

ジャンル別目次 (各項目をClick!)

序章:幸福は「相対的な価値」

地方移住の勧め

- 生活スタイルの変化

- 田舎暮らし初心者にお勧めの地域

- 初心者が陥りやすい失敗

- 「災害危険度」の考え方

- 中古住宅の選び方(1)立地・設備面

- 中古住宅の選び方(2)建物のチェックポイントとリフォーム・基礎・屋根・外壁編

- 中古住宅の選び方(3)内装関連とDIYのヒント

自前の移動手段を考える

デジタル道具の選び方

私が愛用しているPCソフト

ビンボーでも楽しめる、ウィズコロナ時代の趣味

ベルギーからワクチン第一便というニュースへの雑感 ― 2021/02/12 21:06

ワクチン第一便がベルギーから届いたと、テレビで生中継までする騒ぎになっている。

ベルギーのピュールスという小さな村に米国ファイザー社の工場があり、そこが欧州でのワクチン製造の拠点となっているそうだ。

ベルギーは人口1162万人の小さな国だが、コロナ死者は2万1000人を超えていて、人口に対する死者数は英国、米国、イタリアなどより多い。実質、世界一コロナ被害を受けている国。そこの小さな村で作られたワクチンが、人口あたり死者数がベルギーの1/30以下の日本に送られてくるんだなあと思うと、複雑な思いがある。(人口100万人あたりのコロナ死者数が1855人、日本は同・53人)。

その日本の100万人あたり53人の死者という割合は、同じアジアで見ると、韓国の29人、香港の25人、中国の3人、タイの1人、台湾の0.4人などに比べてはるかに多い。

ちなみに、今、全豪テニスが行われているオーストラリアは、感染者総数28,887人に対して死者909人(3.2%)。日本は感染者数41万人に対して死者6,678人(1.6%)。人種的な要素としてオーストラリアのほうが死亡率が高いと思える中で、感染者数を抑えているのは、防疫体制がしっかりしているからだろう。

オーストラリアの人口100万人あたりの検査数は526,641人、日本は58,994で、一桁違う。

(以上のデータはすべてworldometers.infoより)

こういうデータを見ても、日本がしっかり対策をしていれば、死者数を今の半分くらいにできていた可能性は高いと思う。

ベルギーのピュールスという小さな村に米国ファイザー社の工場があり、そこが欧州でのワクチン製造の拠点となっているそうだ。

ベルギーは人口1162万人の小さな国だが、コロナ死者は2万1000人を超えていて、人口に対する死者数は英国、米国、イタリアなどより多い。実質、世界一コロナ被害を受けている国。そこの小さな村で作られたワクチンが、人口あたり死者数がベルギーの1/30以下の日本に送られてくるんだなあと思うと、複雑な思いがある。(人口100万人あたりのコロナ死者数が1855人、日本は同・53人)。

その日本の100万人あたり53人の死者という割合は、同じアジアで見ると、韓国の29人、香港の25人、中国の3人、タイの1人、台湾の0.4人などに比べてはるかに多い。

ちなみに、今、全豪テニスが行われているオーストラリアは、感染者総数28,887人に対して死者909人(3.2%)。日本は感染者数41万人に対して死者6,678人(1.6%)。人種的な要素としてオーストラリアのほうが死亡率が高いと思える中で、感染者数を抑えているのは、防疫体制がしっかりしているからだろう。

オーストラリアの人口100万人あたりの検査数は526,641人、日本は58,994で、一桁違う。

(以上のデータはすべてworldometers.infoより)

こういうデータを見ても、日本がしっかり対策をしていれば、死者数を今の半分くらいにできていた可能性は高いと思う。

「森喜朗的なもの」を見つめ直す ― 2021/02/12 22:41

#わきまえない女 というハッシュタグがSNSを賑わせた今回の「森喜朗事件」。その後も「後任の乱」だの「おじいちゃんたちの中二病」だの「男が多い会議が長引いて後任がなかなか決まらない」だのと、大喜利状態になっている。

今回はたまたま女性蔑視発言が引き金になったが、実際はそれも含めた「森喜朗的なもの」すべてにNOをつきつけているのだ。

今まで職場や家庭などで、この手の「分かってない上の連中」に辟易しながらも、諦めたり我慢したりしてきた鬱憤が、ここに来て一気に吹き出した、という図だろう。

しかし、忘れてはいけない。これは町内会や村のお祭りレベルの話ではなく、国の命運がかかっている話だということを。

⇒その選手が笛が鳴る前にボールを蹴り始めて再び試合中断。

⇒最後は1点も入れられないままオウンゴールだけで大敗かと思いきや、無効試合に。

……そういうしょーもないショーを我々は見せられている。

それもただではない。

東京五輪の総費用は昨年発表されたバージョン5で1兆6440億円だそうだ(もっと膨れあがるだろうが)。

で、日本の総世帯数は約5700万世帯。桁数の大きな計算は苦手なのだけれど、割ると1世帯およそ3万円くらいになる。日本国民は3万円という高い観覧料を払って、とんでもないアホ試合、猿芝居を見せられてるのだ。

先日の「東京五輪中止発表前に振り返る"天罰五輪"の不愉快な備忘録」でも書いたが、そもそも、東日本大震災直後に五輪の再誘致をぶち上げるという天をも恐れぬ狂気が今の国難を招いた。

東日本大震災が起きなくても、21世紀に入ってからのオリンピックは、もはや開催国にとって大きなリスク要因となることは分かりきっていた。それを理解できず、かつてのオリンピックのイメージや、麻痺しまくった金銭感覚で飛びつくという思考回路やセンスしか持ち合わせていない人たちが、国や大企業のトップに座り続け、好き放題やれる社会である、という現実。

それを理解できず、この後に及んで「余人を持って代えがたい」「これまでの功績の大きさを考えると……」などと言っているスポーツ評論家やら政治家やらも、「森喜朗的な国難」をガッチリと固めている。

……そういう大問題なのだ。

東京五輪ができないことはもはやはっきりしている。少なくとも、今までのような形ではできない。

近藤隆夫氏が山口香JOC理事にインタビューした記事を読んで、山口氏の見識の高さに感心させられた。

つまり、中止するのかどうか、中止する場合はIOCのほうから言い出すのか東京都が返上するのかで日本国民が負担する金額が違うのではないか、という話。

これ以上無駄金を捨てるのはなんとしてでも避けたいという判断から、無観客でもなんでもいいから開催したことにして、NBCの放映権料だけは確保したいというのがIOCと日本政府、東京都の共通目標なのではないか、という推理。

メディアの報道だけ見ていても、こうした視点はなかなか得られない。だからますます国民は疑心暗鬼になる。

要するに、これから組織委員会の会長になる人というのは、中止にしても無観客開催(国内の感染者増の危険性を伴う)にしても、今まで惚け老人たちが散々食い散らかしてきた残飯処理をしなければならない。どうやったところで「よかったね」とは言われない。非難を浴び続けながらも、なんとか損害を少しでも減らせるようにという強い意志と献身的精神を持ち続けて仕事をしていかなければならない。悟りを開いた宗教者か聖人、しかも超人的な突破力を持ったタフな人物でなければ務まらないではないか。そんな人物がいるのか? いたとしても、今からそれを押しつけるのはあまりにも可哀想だ。

森喜朗とIOCバッハ会長の関係を「毒を持って毒を制す」などと評した「スポーツジャーナリスト」がいたが、森が毒の使い方が分からない人物だからここまでひどいことになってしまったわけで、今から毒を持ってバッハとやりあって日本の「損害額」を減らせるとも思えない。

山口氏はこうも述べている。

これは、アスリート以外の我々にもいえることだ。

我々庶民は、オリンピックに何を望んでいたのか、何を求めていたのか。それが無理だと分かった今、東京五輪というお荷物(敢えていう)とどう向き合うべきなのか。

1964年の東京五輪でいちばん感動的だったのは閉会式である。

入場行進が始まった途端に、各国の選手が入り乱れ、踊りながら、抱き合いながら、全員が満面の笑顔で国立競技場になだれ込んできた。

これがオリンピックなんだ、と、誰もが感動した。

あの光景がまた見られるなら、冥土の土産にもなる。私の年代の人間の多くはそう思ったのではないだろうか。

しかし、その国立競技場は取り壊され、あの聖火台も消えてしまった。

代わりに作られた競技場の客席は、人がまばらでも気にならないようにと、椅子がわざとランダムに色づけされている。なんという皮肉!

日本の社会に根強くはびこる森喜朗的な空気と価値観。それがいかに大きな国難であるかを見つめずにここまで来てしまった我々は、3万円の授業料を払って学び取り、やり直すことができるのか? それが問われている。

東京五輪2020とはなんだったのか。

日本は、どこでどう間違えたのか。

その重い問いを最後に突きつけたことが、森喜朗が果たした仕事だったのだろうか。

でも、そういう役割なら、別にあの人じゃなくても「余人」はたくさんいるけれどね。

今回はたまたま女性蔑視発言が引き金になったが、実際はそれも含めた「森喜朗的なもの」すべてにNOをつきつけているのだ。

今まで職場や家庭などで、この手の「分かってない上の連中」に辟易しながらも、諦めたり我慢したりしてきた鬱憤が、ここに来て一気に吹き出した、という図だろう。

しかし、忘れてはいけない。これは町内会や村のお祭りレベルの話ではなく、国の命運がかかっている話だということを。

3万円の観覧料で見せられている無効試合

レッドカードもらった選手が勝手に選手交代を告げた。⇒その選手が笛が鳴る前にボールを蹴り始めて再び試合中断。

⇒最後は1点も入れられないままオウンゴールだけで大敗かと思いきや、無効試合に。

……そういうしょーもないショーを我々は見せられている。

それもただではない。

東京五輪の総費用は昨年発表されたバージョン5で1兆6440億円だそうだ(もっと膨れあがるだろうが)。

で、日本の総世帯数は約5700万世帯。桁数の大きな計算は苦手なのだけれど、割ると1世帯およそ3万円くらいになる。日本国民は3万円という高い観覧料を払って、とんでもないアホ試合、猿芝居を見せられてるのだ。

先日の「東京五輪中止発表前に振り返る"天罰五輪"の不愉快な備忘録」でも書いたが、そもそも、東日本大震災直後に五輪の再誘致をぶち上げるという天をも恐れぬ狂気が今の国難を招いた。

東日本大震災が起きなくても、21世紀に入ってからのオリンピックは、もはや開催国にとって大きなリスク要因となることは分かりきっていた。それを理解できず、かつてのオリンピックのイメージや、麻痺しまくった金銭感覚で飛びつくという思考回路やセンスしか持ち合わせていない人たちが、国や大企業のトップに座り続け、好き放題やれる社会である、という現実。

それを理解できず、この後に及んで「余人を持って代えがたい」「これまでの功績の大きさを考えると……」などと言っているスポーツ評論家やら政治家やらも、「森喜朗的な国難」をガッチリと固めている。

……そういう大問題なのだ。

粛々と後始末ができる人は……

また、これはもう、辞任して当然だの、後任は誰が適任だのという簡単な問題でもない。東京五輪ができないことはもはやはっきりしている。少なくとも、今までのような形ではできない。

近藤隆夫氏が山口香JOC理事にインタビューした記事を読んで、山口氏の見識の高さに感心させられた。

今回、『IOCが中止を発表するか、東京が返上するか、それによって違約金の問題が生じるからチキンレースだ』みたいに言われていますよね。でも本当のところは私も知りません。なぜならば、IOCと東京都が、どのような契約を結んでいるかがオープンにされていないからです。こんな状況下では開催できないと東京が返上した時に、どれだけの違約金を支払うのかは契約時に決まっているはずです。それを国民にオープンにするべきではないでしょうか。 それが開示されたならば国民の判断材料になります。コロナ対策費と比べてどうなのか、五輪を開催すべきかやめるべきなのかを、お金=税金の観点からも考えることができます。なのに、この部分が国民に知らされていないのはおかしい。山口氏のこの発言はとても貴重だ。

つまり、中止するのかどうか、中止する場合はIOCのほうから言い出すのか東京都が返上するのかで日本国民が負担する金額が違うのではないか、という話。

これ以上無駄金を捨てるのはなんとしてでも避けたいという判断から、無観客でもなんでもいいから開催したことにして、NBCの放映権料だけは確保したいというのがIOCと日本政府、東京都の共通目標なのではないか、という推理。

メディアの報道だけ見ていても、こうした視点はなかなか得られない。だからますます国民は疑心暗鬼になる。

要するに、これから組織委員会の会長になる人というのは、中止にしても無観客開催(国内の感染者増の危険性を伴う)にしても、今まで惚け老人たちが散々食い散らかしてきた残飯処理をしなければならない。どうやったところで「よかったね」とは言われない。非難を浴び続けながらも、なんとか損害を少しでも減らせるようにという強い意志と献身的精神を持ち続けて仕事をしていかなければならない。悟りを開いた宗教者か聖人、しかも超人的な突破力を持ったタフな人物でなければ務まらないではないか。そんな人物がいるのか? いたとしても、今からそれを押しつけるのはあまりにも可哀想だ。

森喜朗とIOCバッハ会長の関係を「毒を持って毒を制す」などと評した「スポーツジャーナリスト」がいたが、森が毒の使い方が分からない人物だからここまでひどいことになってしまったわけで、今から毒を持ってバッハとやりあって日本の「損害額」を減らせるとも思えない。

山口氏はこうも述べている。

こんな状況だからこそ、アスリートたちには考えてもらいたいんです。自分にとって五輪とは何なのか、スポーツとは何なのかを。もともとは好きで自分のためにスポーツをやってきたわけですよね。その頂点を目指すのであれば、世界選手権もあります。では、自分にとって五輪とは何なのか。五輪に出られる出られないではなく、もう少し深い部分まで考えて、答えを持ってほしいと思います。

これは、アスリート以外の我々にもいえることだ。

我々庶民は、オリンピックに何を望んでいたのか、何を求めていたのか。それが無理だと分かった今、東京五輪というお荷物(敢えていう)とどう向き合うべきなのか。

1964年の東京五輪でいちばん感動的だったのは閉会式である。

入場行進が始まった途端に、各国の選手が入り乱れ、踊りながら、抱き合いながら、全員が満面の笑顔で国立競技場になだれ込んできた。

これがオリンピックなんだ、と、誰もが感動した。

あの光景がまた見られるなら、冥土の土産にもなる。私の年代の人間の多くはそう思ったのではないだろうか。

しかし、その国立競技場は取り壊され、あの聖火台も消えてしまった。

代わりに作られた競技場の客席は、人がまばらでも気にならないようにと、椅子がわざとランダムに色づけされている。なんという皮肉!

日本の社会に根強くはびこる森喜朗的な空気と価値観。それがいかに大きな国難であるかを見つめずにここまで来てしまった我々は、3万円の授業料を払って学び取り、やり直すことができるのか? それが問われている。

東京五輪2020とはなんだったのか。

日本は、どこでどう間違えたのか。

その重い問いを最後に突きつけたことが、森喜朗が果たした仕事だったのだろうか。

でも、そういう役割なら、別にあの人じゃなくても「余人」はたくさんいるけれどね。

30人以上も理事がいるのに…… ― 2021/02/13 15:28

今回の騒動で、今さらながら「ルールに従った透明性のある人選を」とか言っているので、

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の定款や運営規程を読んでみた。

川淵氏を会長にするには、

1)川淵氏が任期途中で評議員を辞任する

2)川淵氏が抜けた評議会が川淵氏を理事に任命する

3)川淵氏が入った理事会が川淵氏を会長に選任する決議をする

……という3段階が少なくとも必要だった。

現在の理事(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む)の名簿は⇒こちら

定員枠35人いっぱいいるので、川淵氏を理事に迎え入れるには誰か一人がやめないといけない。それが森喜朗現会長?

ちなみに、常務理事以上の役職理事10人は全員が男性。

今、次期会長候補として名前があがっている橋本聖子氏(国務大臣・東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当)、鈴木大地氏(アジア水泳連盟副会長)は理事にはなっていないので、会長にするためにはまず理事にしないといけない。そのためには評議員会の決議が必要。

室伏広治スポーツ庁長官の名前もあがっているようだが、スポーツ庁長官と兼任というのはどうなのか、という意見が出るだろうし、当人は固辞するだろう。

理事会運営規程にも同じように、

つまり、最短コースを取ると、

1)評議員全員が同意して評議員会を臨時開催し、新理事を迎え入れることを決議する

2)理事及び監事の全員が同意して理事会を臨時開催し、新理事を会長に選任することを決議する

……ということになるのだろう。

しかし、理事が30人以上もいて、会長は理事会が決めることになっているのに、わざわざ後任会長選定のための「検討委員会」設置って、なんなんだろう。

そもそも理事の役割・職務とは具体的にどんなものなのだろうか。30人を超える理事たちは、組織委員会理事として、今までどんな役割を果たしてきたのだろうか。

約款に記されている仕事の一つが「会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する」なのだが、今回の騒動ではほとんどの理事は何も知らされないまま、メディアが「次期会長は川淵三郎氏で調整中」などと報じた。

その川淵氏は「理事、監事及び会計監査人の選任及び解任」という役割を持つ評議会の一員である。

約款には、

本来、理事のトップである会長を解任したり、新理事を迎え入れることを決定できる権限は評議会にあり、評議員の一人である川淵氏は森会長を諫める役割を担っているはずだ。それなのに、森会長からの約款無視の「次を頼む」要求を受け入れたばかりか、評議会を無視して「森さんを相談役にしたい」などとメディアに話してしまうという滅茶苦茶。

この組織は今まで「組織」として機能していたのか? と言われても仕方がないね。

第11条 当法人に、評議員3名以上7名以内を置く。

2 評議員は、理事及び監事を兼務することはできない。

(約款第4章 評議員 より)

第23条 当法人に、次の役員を置く。川淵三郎氏は評議員なので、現時点では理事にはなれない。理事ではないので、会長にもなれない。

(1) 理事3名以上35名以内

(2) 監事1名以上3名以内

2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事の中から副会長、専務理事、常務理事を置く。

第24条 理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。

(約款第6章 役員及び会計監査人 より)

川淵氏を会長にするには、

1)川淵氏が任期途中で評議員を辞任する

2)川淵氏が抜けた評議会が川淵氏を理事に任命する

3)川淵氏が入った理事会が川淵氏を会長に選任する決議をする

……という3段階が少なくとも必要だった。

現在の理事(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む)の名簿は⇒こちら

定員枠35人いっぱいいるので、川淵氏を理事に迎え入れるには誰か一人がやめないといけない。それが森喜朗現会長?

ちなみに、常務理事以上の役職理事10人は全員が男性。

今、次期会長候補として名前があがっている橋本聖子氏(国務大臣・東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当)、鈴木大地氏(アジア水泳連盟副会長)は理事にはなっていないので、会長にするためにはまず理事にしないといけない。そのためには評議員会の決議が必要。

室伏広治スポーツ庁長官の名前もあがっているようだが、スポーツ庁長官と兼任というのはどうなのか、という意見が出るだろうし、当人は固辞するだろう。

第 2 章 評議員会の招集の手続等

(招集の手続)

第2条 当法人定款第18条第1項に基づき評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。

(1) 評議員会の日時及び場所

(2) 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

(3) 評議員会の目的である事項(当該目的である事項が議案となるものを除く。)に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)

(略)

第3条 評議員会を招集するには、会長(前条第2項の場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は評議員の承諾を得た電磁的方法により通知をしなければならない。ただし、会長に事故があるときは、副会長が招集する。

第4条 前条の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(評議員会運営規程 より)

理事会運営規程にも同じように、

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。という条項がある。

つまり、最短コースを取ると、

1)評議員全員が同意して評議員会を臨時開催し、新理事を迎え入れることを決議する

2)理事及び監事の全員が同意して理事会を臨時開催し、新理事を会長に選任することを決議する

……ということになるのだろう。

しかし、理事が30人以上もいて、会長は理事会が決めることになっているのに、わざわざ後任会長選定のための「検討委員会」設置って、なんなんだろう。

そもそも理事の役割・職務とは具体的にどんなものなのだろうか。30人を超える理事たちは、組織委員会理事として、今までどんな役割を果たしてきたのだろうか。

約款に記されている仕事の一つが「会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する」なのだが、今回の騒動ではほとんどの理事は何も知らされないまま、メディアが「次期会長は川淵三郎氏で調整中」などと報じた。

その川淵氏は「理事、監事及び会計監査人の選任及び解任」という役割を持つ評議会の一員である。

約款には、

(役員及び会計監査人の解任)という条項もある。

第28条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

本来、理事のトップである会長を解任したり、新理事を迎え入れることを決定できる権限は評議会にあり、評議員の一人である川淵氏は森会長を諫める役割を担っているはずだ。それなのに、森会長からの約款無視の「次を頼む」要求を受け入れたばかりか、評議会を無視して「森さんを相談役にしたい」などとメディアに話してしまうという滅茶苦茶。

この組織は今まで「組織」として機能していたのか? と言われても仕方がないね。

地震で出てきた週刊プレイボーイと原発爆発後の10年 ― 2021/02/14 21:30

昨夜遅く(23時過ぎ)、大きな地震があった。

久しぶりに長く、かなり揺れたので、3.11のときの感覚が甦った。

幸い、棚からものが落ちたりギターケースが倒れたりしただけで、大した被害もなく収まったと思っていたが、一夜明けたら、仕事部屋の本棚が大きく歪んで、崩壊寸前になっているのが分かった。

壁に打ち込んでいたビスがすっぽ抜けて、大きな隙間ができている(↑)。

その隙間から週刊プレイボーイが出てきた。

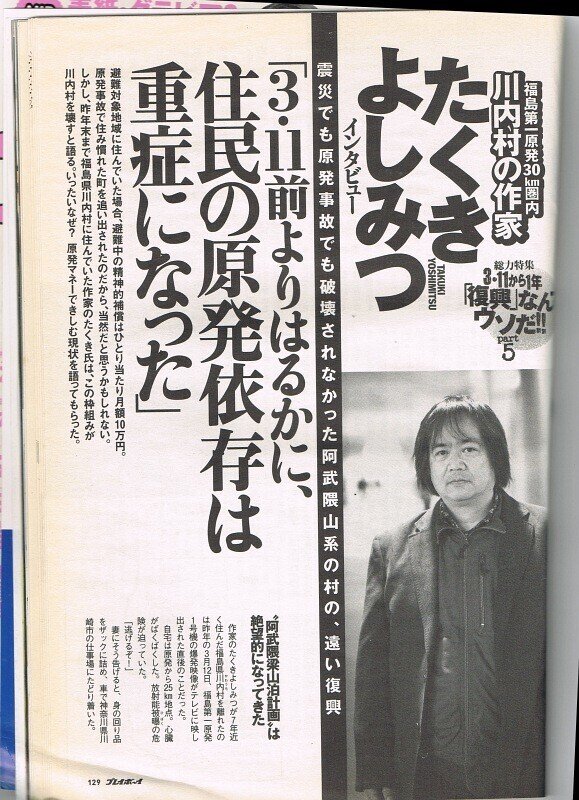

改めて記事を読んでみた。3ページしかないので、ものすごく小さな字で組んであり、読みづらい。

その後の展開について短くまとめると……、

……といった内容。

この記事や、講談社から出した『裸のフクシマ』という本のおかげで、多くの人たちから非難され、攻撃されたのを思い出す。

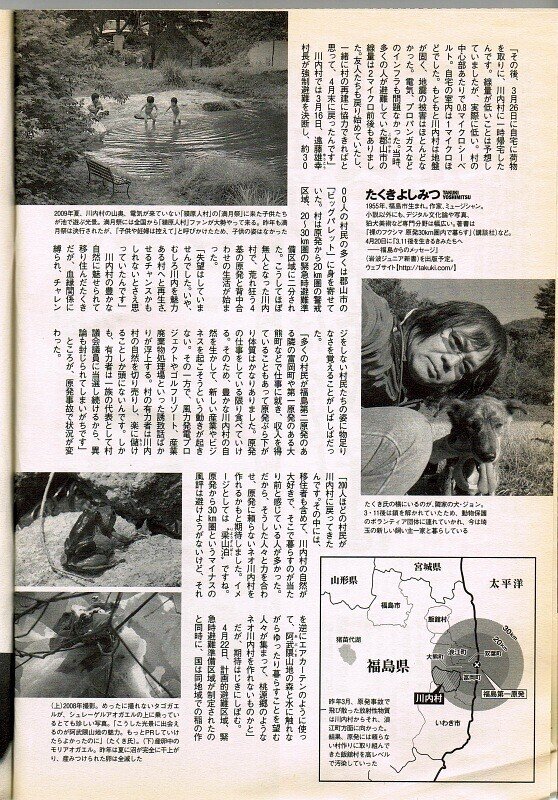

現在、川内村は、双葉郡の中ではいち早く立て直しに成功した村として知られる。よくここまで持ち直したな、と思う。隣接する町村に比べて汚染度合が低かったこともあるが、村長の手腕によるところが大きい。

清濁合わせて飲み込んで、難しいバランスをとりながら、着地点を探る。それが政治家の腕であり、求められる資質、精神性なんだと思う。

今、国のトップにいる政治家たちは、あまりにも欲ボケ、権力ボケ、金ボケしすぎている。

記事の最後にはこうある。

これを読んで、今の東京五輪組織委員会の騒動にも同じような構図があると改めて感じた。

「五輪マネー」にトンチンカンな期待をする人たちが、税金を好き放題使って社会を壊していく。その結果、オリンピックは本来の意義、素晴らしさを失い、統制不能の巨大怪物になってしまった。

東京五輪2020は、中止にするにしても、無理矢理無観客開催を強行するにしても、運営する組織のトップは大変な非難に晒され、あらゆる種類の困難に直面する。それを受け止めた上で、なんとか後始末を進め、その後の社会にさらなる悪影響を及ぼさないよう必死に努力しなければならない。それができるような、賢く、タフで、豪腕なリーダーがいるだろうか?

原発爆発後の10年を振り返れば、今からいい方向に軌道修正していける可能性は限りなく低いだろうと、絶望的な気持ちにならざるを得ない。

原発が爆発して、世界中に放射性物質をばらまいた直後の日本で、五輪開催に手をあげ、「復興五輪」だのというお題目をぶち上げた人たち。その傲慢さと無恥を、天はこれ以上許してくれるのだろうか。

今回の地震は、3.11や原発爆発を経験しながら、そこから何も学ばないどころか、開き直って今まで以上の傲慢・強欲な社会を作ってしまったこの国への、天からの最後の警告なのではないかと感じた。

昨日の地震のおかげでこのプレイボーイ誌が出てきたのも、そういうことだったのかもしれない。

久しぶりに長く、かなり揺れたので、3.11のときの感覚が甦った。

幸い、棚からものが落ちたりギターケースが倒れたりしただけで、大した被害もなく収まったと思っていたが、一夜明けたら、仕事部屋の本棚が大きく歪んで、崩壊寸前になっているのが分かった。

壁に打ち込んでいたビスがすっぽ抜けて、大きな隙間ができている(↑)。

その隙間から週刊プレイボーイが出てきた。

改めて記事を読んでみた。3ページしかないので、ものすごく小さな字で組んであり、読みづらい。

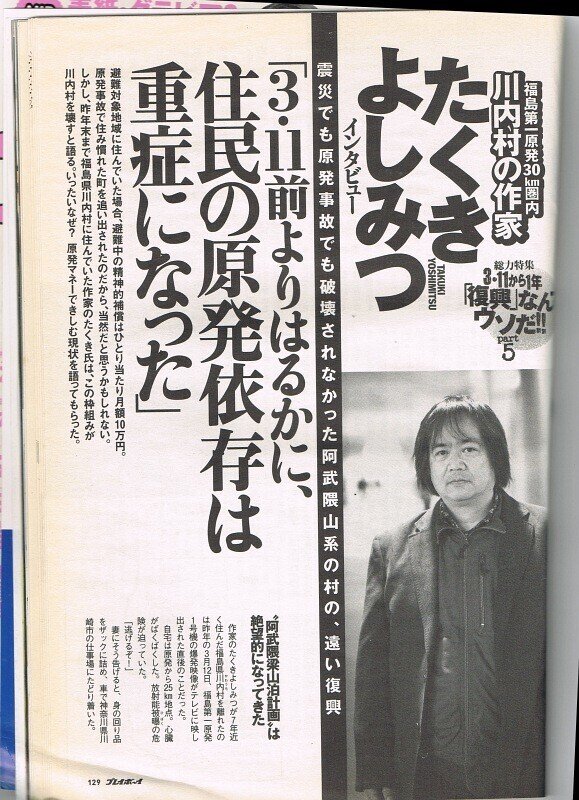

作家のたくき よしみつが7年近く住んだ福島県川内村を離れたのは昨年の3月12日、福島第一原発1号機の爆発映像がテレビに映し出された直後のことだった。……記事はそんな風に始まっている。

自宅は原発から25km地点。心臓がバクバクした。放射能被曝の危険が迫っていた。

「逃げるぞ!」

妻にそう告げると、身の回り品をザックに詰め、車で神奈川県川崎市の仕事場にたどり着いた。

その後の展開について短くまとめると……、

- 3月26日に線量計を手にして荷物を取りに一度村に戻ったが、実際、村の中の線量は村民が避難した郡山市内より低かった。

- 地震による被害はほとんどなく、プロパンガスも井戸水も電気も使える。友人たちも村に戻り始めていたので、一緒に村を立て直すことに協力できないかという思いで、4月末に村に戻った。

- 「失望はしていませんでした。いや、むしろ川内を魅力ある村へと再生させるチャンスかもしれないとさえ思っていたんです」

- それまでの村は、多くの人が隣町にある福島第一原発、第二原発に関係する仕事をしていて、原発依存度が高かった。そのため、村本来の魅力である豊かな自然を生かして新しい産業やビジネスを興そうという動きが起きなかった。

- 一方で、大規模風力発電施設、ゴルフリゾート、産業廃棄物処理場などの誘致話には熱心で、その都度、村では賛成派・反対派に分断されていがみ合い、自然環境がじわじわと壊されてきた。

- そうした空気から脱却して、今度こそ本当の自立した村を作り上げるチャンスではないかと、主に移住者たちと話し合った。

- しかし、そんな意気込みはすぐに消えた。東電からの補償金・賠償金バブルのようなことが起きて、多くの村民が、「村に戻ったら金がもらえなくなる。それなら今のまま、金をもらい続けて郡山と村を行き来する二重生活を続けたほうが楽だ」と考えるようになってしまったからだ。

- 補償金の後は、除染ビジネスバブルのようなことも起きた。そっとしておけばまだしも、わざわざ内部被曝の危険を冒すような除染はすべきではない。

- このままではどうにもならないと判断して、あちこち移転先を捜した末に、日光へ引っ越した。

……といった内容。

現在、川内村は、双葉郡の中ではいち早く立て直しに成功した村として知られる。よくここまで持ち直したな、と思う。隣接する町村に比べて汚染度合が低かったこともあるが、村長の手腕によるところが大きい。

清濁合わせて飲み込んで、難しいバランスをとりながら、着地点を探る。それが政治家の腕であり、求められる資質、精神性なんだと思う。

今、国のトップにいる政治家たちは、あまりにも欲ボケ、権力ボケ、金ボケしすぎている。

記事の最後にはこうある。

原発マネーでシャブ漬けのままでは、いくら帰村宣言をしても川内村の復興はおぼつかない。「原発ぶら下がり症」を克服するには、まず、この原因を作った東電や保安院、原子力委員会、原子力安全委員会、原子力機構などの原発村を解体して人間をすべて入れ替えることが必要です。

これを読んで、今の東京五輪組織委員会の騒動にも同じような構図があると改めて感じた。

「五輪マネー」にトンチンカンな期待をする人たちが、税金を好き放題使って社会を壊していく。その結果、オリンピックは本来の意義、素晴らしさを失い、統制不能の巨大怪物になってしまった。

東京五輪2020は、中止にするにしても、無理矢理無観客開催を強行するにしても、運営する組織のトップは大変な非難に晒され、あらゆる種類の困難に直面する。それを受け止めた上で、なんとか後始末を進め、その後の社会にさらなる悪影響を及ぼさないよう必死に努力しなければならない。それができるような、賢く、タフで、豪腕なリーダーがいるだろうか?

原発爆発後の10年を振り返れば、今からいい方向に軌道修正していける可能性は限りなく低いだろうと、絶望的な気持ちにならざるを得ない。

原発が爆発して、世界中に放射性物質をばらまいた直後の日本で、五輪開催に手をあげ、「復興五輪」だのというお題目をぶち上げた人たち。その傲慢さと無恥を、天はこれ以上許してくれるのだろうか。

今回の地震は、3.11や原発爆発を経験しながら、そこから何も学ばないどころか、開き直って今まで以上の傲慢・強欲な社会を作ってしまったこの国への、天からの最後の警告なのではないかと感じた。

昨日の地震のおかげでこのプレイボーイ誌が出てきたのも、そういうことだったのかもしれない。

『阿武隈梁山泊外伝』

『裸のフクシマ』(講談社刊)の続編ともいうべき実録。阿武隈は3.11前から破壊が進んでいた。

夢や生き甲斐を求めて阿武隈の地へ棲みついた人たちがどのように原発爆発までを過ごし、その後、どのように生きることを決断していったか。

なかなか書けなかった赤裸々な実話、エピソードを時系列で綴った記録。

で購入は⇒こちら

で購入は⇒こちら

Kindle版もあります⇒こちら

夢や生き甲斐を求めて阿武隈の地へ棲みついた人たちがどのように原発爆発までを過ごし、その後、どのように生きることを決断していったか。

なかなか書けなかった赤裸々な実話、エピソードを時系列で綴った記録。

Kindle版もあります⇒こちら

3.11後を生きるきみたちへ

↑東京女学館はじめ、複数の私立学校で入試の国語長文読解に採用されました。これは私の「遺言」です。 で購入は⇒こちら

で購入は⇒こちら

◆小説、狛犬本、ドキュメンタリー……「タヌパックブックス」は⇒こちらから

◆「タヌパックブックス」は⇒

◆コロナで巣ごもりの今こそ、大人も子供も「森水学園」で楽しもう

『介護施設は「人」で選べ』

親を安心して預けられる施設とは? ご案内ページは⇒こちら

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』

(2012/04/20発売 岩波ジュニア新書)…… 3.11後1年を経て、経験したこと、新たに分かったこと、そして至った結論■今すぐご注文できます

立ち読み版は⇒こちら

「狛犬本」の決定版!